2022年12月10日,2022中国心血管健康大会举办期间,高血压介入治疗论坛成功召开。SMART试验全国协调者,北京大学第一医院霍勇教授率先向国内同道们公布了SMART试验的实施过程和令人欣喜的初步研究结果。同为SMART试验主导者之一的北京大学人民医院孙宁玲教授生动而深刻的向在场和在线的嘉宾们解读了SMART试验的科学性、前瞻性、先进性和可行性。

2022年2月,由苏州信迈医疗器械有限公司(以下简称“信迈医疗”)国际首创/全球领先、用于治疗高血压的肾神经标测/选择性消融系统注册临床试验方案(SMART试验)[1]圆满完成了全部220例患者的入组工作,并已于近期完成临床试验数据的统计分析。

SMART试验有如下特征:

世界上首个在去肾神经/RDN(Renal Denervation)治疗高血压领域中将肾神经标测与选择性靶向消融去除肾交感神经相结合的研究;

临床前概念验证、试验技术平台构建、临床研究方案设计到手术方法的探究确立全部由中国学者原创并主导的临床研究;

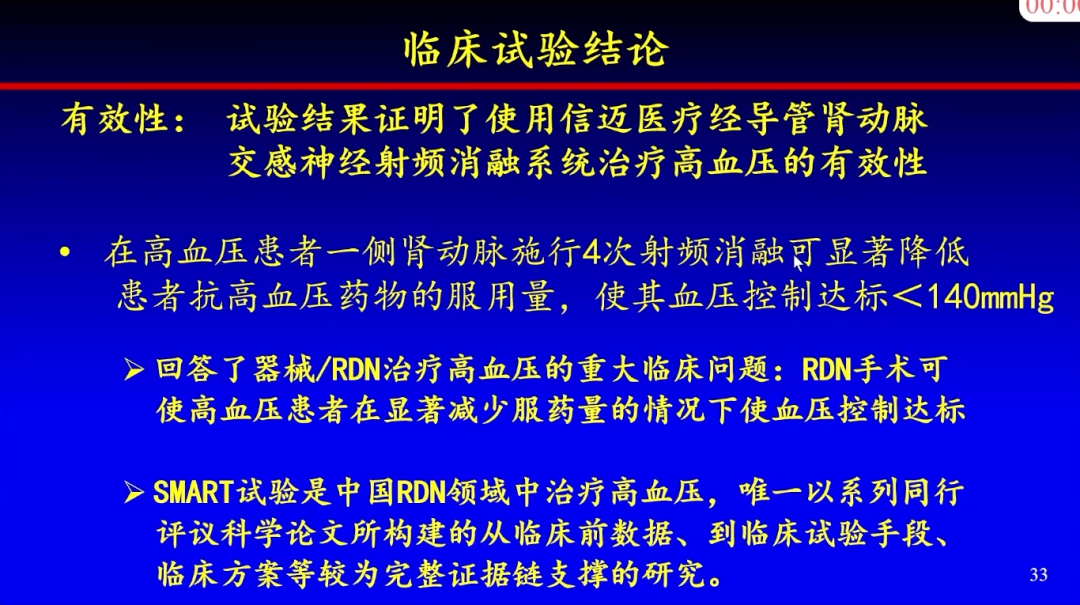

中国RDN领域中目前唯一以系列同行评议科学论文所构建的从临床前数据、到临床试验手段/临床方案等较为完整证据链支撑的研究;

目前RDN领域中唯一能回答高血压患者接受RDN手术后可以在少服用多少抗高血压药的情况下仍可将血压控制达标的前瞻性大规模多中心随机对照临床试验……

SMART试验历时约七载,凭借其严谨、科学、先进的设计方案、率先建立的临床循证医学概念和严苛管理的实施过程获得了国内外学术界专家学者们的广泛认可,并影响了与之相关国际上其它同行开展的RDN系列研究。SMART试验的有力数据无疑将影响国内和欧美RDN技术的发展。

作为一项完全由中国临床科学家和临床专家所主导的、能够与欧美同行并肩以致具有一定优势的本土临床研究,霍勇教授和孙宁玲教授对SMART试验做了深入的介绍,与心血管界的同仁们共享这一值得中国医生自豪的成果。

孙宁玲:SMART Study的科学性、前瞻性、先进性和可行性

孙宁玲教授谈到,高血压是我国最常见的慢性病之一,患病人数已突破2.45亿人,成人高血压控制率仅15.3%,每5名成年人中就有1名高血压患者。目前,高血压人群的治疗仍以改善生活方式和药物治疗为主,但药物治疗的多样复杂性、依从性不佳,血压波动和副作用等局限直接影响高血压患者的治疗率与控制率,临床亟需新的非药物治疗的手段尝试对血压进行控制。SMART试验是基于对已有RDN治疗高血压系列试验经验和教训进行细心分析,从试验方法、病人选择、药物应用/依从性、技术设备诸方面全般考虑和设计的、中国第一个前瞻性大规模多中心随机假手术对照RDN临床试验,也是世界上首个在RDN治疗高血压领域中将肾神经标测与选择性靶向消融肾交感神经相结合的研究,理念先进、设计严谨。

试验的科学性和先进性首先在于设备和技术的科学性和先进性,该试验所使用的“信迈医疗”所研发的肾动脉标测射频消融导管和配套使用的标测射频消融仪(肾神经标测/选择性消融系统SyMapCath®™ /SymPioneer®™),将引导、造影、刺激、温控消融和手动灌注等功能融于一体。肾神经标测/选择性消融手术从肾动脉远端开始,逐点实施电刺激/标测-消融-再刺激/确认的手术步骤,在肾动脉内予以电刺激时监测血压的变化,若血压上升,则被视为热点可以进行消融,否则就转移到下一个位点。每次消融完成后均进行后刺激证实消融是否完全;通过上述方法从肾动脉远端至近端逐一位点进行标测和消融,以达到靶向性的去除肾交感神经,保留其它类别神经、并在手术台上即时验证手术效果的目的。

临床研究设计的先进性和前瞻性不仅仅在于该试验是一项前瞻性、多中心、单盲法、随机对照研究,旨在验证新型肾神经标测/选择性消融系统治疗高血压安全性和有效性的临床注册试验,更在于该试验临床终点的设立。试验入选的220例服用至少两个抗高血压药物、至少28天后,血压仍未控制的患者,被随机分配到RDN手术组(n=110)或Sham手术组(n=110)。试验采用双临床终点设计,主要终点包括术后6个月诊室收缩压(OSBP)达标率(<140mmHg)和服用抗高血压药物的复合指数。SMART试验是目前RDN领域中唯一能回答高血压患者接受RDN手术后可以在少服用多少抗高血压药物的情况下仍可使血压控制达标的前瞻性大规模临床研究。这一先进的理念由“信迈医疗”在全世界首次提出,该创新学术理念和设计近年来已被欧美学者和国际大型临床研究所采用,其中美敦力所支持的系列研究也引入药物负荷指数(Drug Burden Index)来分析其SPYRAL HTN-ON MED研究结果[2]。药物指数这一突破性临床主要终点设计理念非常契合中国的临床实际需要,因为我国高血压患者的用药依从性普遍不良,在临床试验中极难管控入选患者对抗高血压药物的自行加减,严格监控受试者的服药依从性,使入选患者血压控制达标,符合伦理和患者的利益,方才使试验方案具有实操的可行性。SMART试验的临床方案依据真实世界复杂的临床实践场景,规定了试验过程中患者所服用抗高血压药物的种类、剂量、生产厂家(由“信迈医疗”供给全部药物),和需调整药物时的加减规则,并运用LC-MS/MS方法严密监测了患者在试验过程中的服药依从性[3],从而排除了抗高血压药物对RDN手术效果的干扰。试验采用数据可溯源可保存的血压测量系统,血压测量数值和测量时间实时保存、无法更改且可溯源,从而保证了诊室血压数据的可靠性。其符合临床实际、严谨科学的方案设计和严苛的操作规程保证了SMART试验的超高质量。于此可见,SMART试验的学术前瞻性、科学先进性,执行的严谨性和结果的可靠性,确保了这一试验的完美和完胜。

霍勇:Smart Study实施过程和初步研究结果

霍勇教授谈到,目前的数个处于临床阶段的肾动脉消融技术平台存在一系列的问题和挑战:

1)不能标测肾神经/选择性去除交感神经,无法在术中即时确认是否去除肾交感神经,一侧肾动脉需消融20个位点以上, 需要手术效果预测因子;

2)不能回答器械治疗高血压临床重大问题:RDN术后是否可以在少服或不服抗高血压药物的情况下控制血压达标?

3)在试验过程中极难管控患者抗高血压药物的变动、特别是假手术组患者在6个月的试验期间收缩压≧150mmHg时不加药物, 会使得药物对试验结果产生了重大干扰。在中国的真实临床世界中,因患者更为难以管控的服用依从性和伦理问题,尤其难以施行三个月以致六个月固定的抗高血压处方。在这种情况下,如果抄用Sypral On-Med试验方案,肾动脉消融手术降低诊室收缩压10mmHg的获益,会因假手术对照组患者加用抗压药物而被掩盖;

4)以24小时动态血压作为主要终点会受到多重因素的干扰。而各个国家的高血压诊断、管理指南都基于诊室血压制定指南(除加拿大)。

SMART试验正是基于上述诸多问题和挑战,是中国RDN领域中治疗高血压,唯一以系列同行评议科学论文所构建的从临床前验证、到临床试验手段、临床方案等较为完整证据链支撑的研究,理念科学、先进前瞻、设计严谨、操作严苛、符合中国临床实际,具有以下多个由中国学者首创的特征:

1)运用肾神经标测/选择性靶向消融技术进行RDN手术;

2)在临床/统计专家/审评中心的指导下, 前瞻性的设计了药物复合指数, 采用双临床终点来评价肾神经标测/选择靶向性消融,即RDN术后6个月患者的诊室收缩压达标率和降压用药的变化(“药物复合指数”)。允许在试验过程中以血压为指标调整药物,使入选患者血压控制达标,符合伦理和患者的利益;将药物指数作为RDN治疗高血压的一个主要临床终点, 回答了RDN/器械治疗高血压的重大问题:术后患者是否可在少用或不服用抗高血压药物的情况下使血压达标。

由霍勇教授作为全国协调研究者的SMART试验团队,通过历时7年的工作回答了下述问题:

1)如何在RDN/器械治疗高血压临床试验中控制/排除各种变量,特别是药物干扰,从而使试验具有实操性,获得可靠结果;

2)能否可标测肾神经/选择靶向性去除肾交感神经;在术中即时确认消融效果;

3)RDN是否可使患者在少服抗高血压药物的情况下,仍然可将血压控制达标。

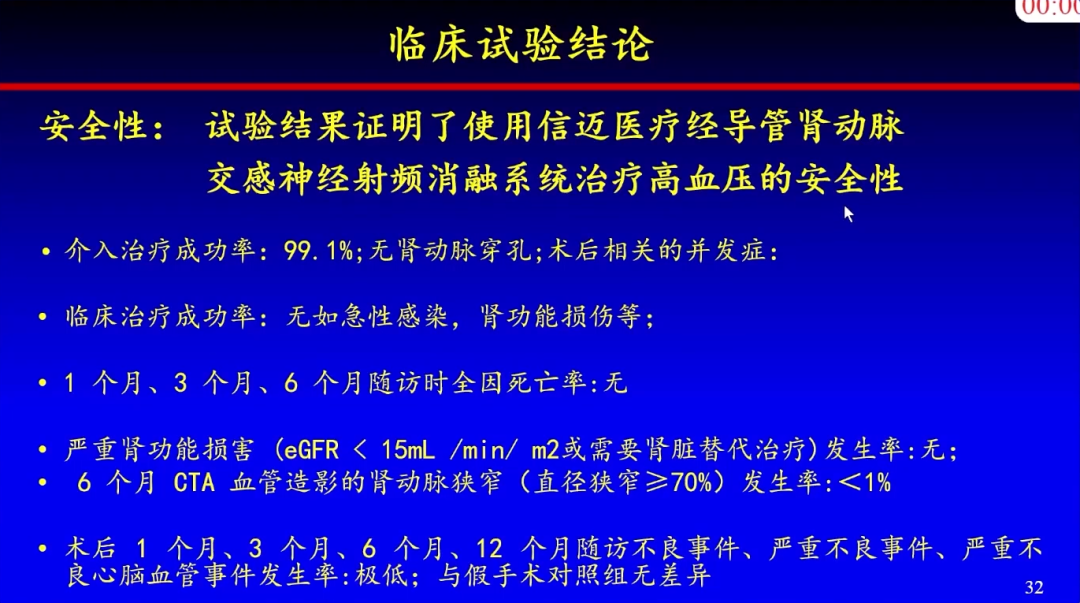

研究在全国16家中心完成了全部220例患者入组,如前文所述,该试验的主要疗效评价指标包括:1)受试者术后 6 个月时诊室收缩压(Office SBP)达标率 【SBP<140mmHg】(非劣效指标);2)受试者术后 6个月时抗高血压药物用药种类、药物剂量复合 指标的变化值 (优效指标)。安全性终点包括:1)介入治疗成功率:指器械能够顺利输送到位,成功完成肾动脉消融手术,无术后相关的并发症:如肾动脉穿孔等;2)临床治疗成功率:在介入治疗成功的基础上,至术后出院或术后7天无介入相关的严重不良事件发生:如急性感染,肾功能损伤等;3)1个月、3个月、6个月随访时全因死亡率;4)严重肾功能损害 (eGFR < 15mL /min/ m2或需要肾脏替代治疗)发生率;5)6个月CTA血管造影的肾动脉狭窄(直径狭窄≥70%)发生率;6)术后 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月随访不良事件、严重不良事件、严重不良心脑血管事件发生率。

随访结果证明了使用“信迈医疗”经导管肾动脉交感神经射频消融系统治疗高血压的安全性,RDN介入治疗成功率高达99.1%,无肾动脉穿孔和手术相关并发症,无严重肾功能损害,6 个月 CTA 血管造影的肾动脉狭窄(直径狭窄≥70%)发生率<1%;术后 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月随访不良事件、严重不良事件、严重不良心脑血管事件发生率与假手术对照组无差异,充分证实了使用信迈医疗经导管肾动脉交感神经射频消融系统治疗高血压的安全性。

随访结果证明了使用“信迈医疗”经导管肾动脉交感神经射频消融系统治疗高血压的有效性,在高血压患者一侧肾动脉施行4次射频消融可显著降低患者抗高血压药物的服用量,使其血压控制达标<140mmHg,回答了器械/RDN治疗高血压的重大临床问题,RDN手术可使高血压患者在显著减少服药量的情况下使血压控制达标。SMART试验的完整数据结果将于明年在中国、欧洲、美国主要心血管专业会议上进行发布。

未雨绸缪

推动高血压介入治疗技术规范化发展

▼▼▼

RDN尽管尚未广泛应用于临床,但随着构成完整临床循证医学证据链的各项临床数据的出炉,吸引了越来越多的医生和患者目光,也势必改变心血管学科的格局。

本次心血管健康大会上的一项重要成绩是,由“信迈医疗”和心血管健康联盟共同合作,在全国首推的高血压介入治疗示范项目, 自8月份启动以来, 取得了一系列的进展。本次研讨会上成立了中国高血压介入治疗工作委员会,该委员会指导专家包括Paul A. Sobotka, Murray Esler, Felix Mahfoud, Michael Bohm, Marat Fudim, David E Kandzari等7位国际专家,刘力生、高润霖、葛均波、霍勇、王宗道;主任委员为周玉杰、孙宁玲、王景峰;副主任委员为李南方、殷跃辉、卢成志、蒋雄京、江洪、孔祥清、王捷;秘书长为卢成志。除上述指导专家及主任/副主任委员外该工作委员会还包括来自全国各地心血管领域的99位专家委员。该专家委员会将致力于:创建符合中国国情的高血压介入治疗的科学声明/专家共识/临床指南;开展医生、患者对使用介入疗法治疗高血压意愿的调研,推进临床医生认可和患者教育,提供和完善介入治疗高血压的中国临床证据;建立相关技术的规范化临床路径;构建高血压介入的标准化培训体系,以上系列工作的成果将于2023年起陆续发布。

会上对10家首批建立高血压介入治疗示范项目基地的医院予以授牌:中国医学科学院阜外医院;北京大学第一医院;首都医科大学附属北京安贞医院;复旦大学附属中山医院;河北省人民医院;武汉大学人民医院;江苏省人民医院;山东大学齐鲁医院(青岛);天津市第一中心医院;重庆医科大学附属第二医院。霍勇教授,殷跃辉教授,卢新政教授和胡嘉禄医生分别代表北京大学第一医院,重庆医科大学附属第二医院,江苏省人民医院和复旦大学附属中山医院在苏州会议现场接受授牌,其余医院在线上接受授牌。

会上还介绍了高血压介入治疗示范项目下一步的工作计划,这代表着我国高血压介入治疗技术从已经走在一条正确、规范应用的道路上。相信在不久的将来,高血压介入示范项目将在高血压介入工作委员会的指导下,使高血压介入治疗安全有效的快速进入临床应用,造福更多的高血压患者,使中国学界和业界在这一领域中处于领先地位。

七年磨一剑,出鞘必锋芒。

SMART试验不仅是中国的,更是世界的。

期待2023年SMART试验完整数据的公布能推动RDN技术进一步走向临床,以坚实的科学证据奠定我国学者在这一领域的领导地位!

关于信迈医疗

“信迈医疗”是专注研发与应用突破性创新微创介入技术治疗心血管和呼吸领域重大疾病的国际领先公司。拥有处于不同阶段丰富的产品管线:其国际首创/全球领先、用于治疗高血压的肾神经标测/选择性消融系统SyMapCath®™/SymPioneer®™,有望于2023年经创新医疗器械特别审批程序而获得NMPA批准上市。其用于治疗重度哮喘的经支气管镜射频消融系统Elation®™,是该领域中唯一获NMPA批准进入创新医疗器械特别审批程序的产品,有望于2024年获批上市;其所研发的全球首个治疗早期肺癌、经支气管镜的Precisely Controlled, Hypertonic Solution Assisted RF System(“泽丹”系统)已在澳大利亚完成First in Human(FIH)临床研究,并新近在第32届欧洲呼吸学会(ERS)年会上公布了“泽丹”系统治疗早期肺部肿瘤的初步有效性和安全性结果。

“信迈医疗”依靠具有国际先进水平的专业化人才团队、以颠覆性的微创介入治疗技术与世界著名的临床科学家和研究者相合作,“从中国撬动全世界”,志在将中国原创颠覆性产品服务全球患者,已成为有源微创介入方法治疗心血管和呼吸领域重大疾病的国际领跑者。