2022年12月29日-30日,由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院、中国生物医学工程学会机械循环支持分会主办,中国医学科学院阜外医院深圳医院承办的重症心脏病大会(CHDC)·2022·深圳暨第一届国际机械循环支持学术年会高峰论坛暨中国生物医学工程学会机械循环支持分会第三届年会暨深圳三名工程-人工心脏及体外生命支持团队学术年会以线上、线下相结合的方式隆重举行!本次大会首次与国际机械循环支持学会强强联合,群贤毕至,国内外顶尖专家齐聚云端,共同奉上了精彩纷呈的学术盛宴。会议期间,由同心医疗举行的卫星会更是深入探讨了中国首个独立自主研发,获得国家药品监督管理局批准上市的国产全磁悬浮VAD——慈孚®植入式左心室辅助系统(简称慈孚®VAD)的临床应用及围术期管理经验,展示了当前我国原创全磁悬浮VAD领域的最新进展,引起了与会专家的广泛关注。

国际机械循环支持分会学术高峰论坛

▼▼▼

左右滑动查看更多

在中国医学科学院阜外医院张健教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院董念国教授的主持下,中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士、Florida Memorial Healthcare System I-wen Wang教授、INTERGRIS Baptist Medical Center James Walter Long教授、Hokkaido Institute of Aduanced Medical Sciences Kenji Yamazaki教授、BiVACOR Inc.Daniel Timms教授、University of Michigan Francis Dominic Pagani教授等国内外知名专家各抒己见,详细介绍了当前国内外在机械循环支持领域的最新进展。

其中,James Walter Long教授在讲座中阐述了心室辅助泵技术的器械优化历程,以及不同VAD器械的设计特点,同时也强调了VAD应用过程中心脏团队的重要性。如今,VAD以更好的血液相容性及更低的不良事件发生率得到临床认可,相关循证医学证据也显示,终末期心衰患者可从VAD的临床应用中得到获益。中国的技术近年来突飞猛进,相较于早期的技术而言,如今VAD的器械植入效果已经十分接近心脏移植,全磁悬浮式VAD的出现也让该领域取得了又一次突破,未来可从减少血栓形成、降低相关感染事件发生、延长辅助泵寿命、扩展适应症、提升患者生活质量、手术的微创化、操作的便利性以及成本等方面进一步优化心室辅助泵,为患者带来更多获益。相信VAD临床应用的黄金时代还在路上,即将到来。Francis Dominic Pagani教授则分享了其中心开展LVAD的项目经验。详细介绍了LVAD团队的构成,强调了多学科协作、术前精准评估、患者选择、器械选择的重要性,以及全磁悬浮技术相较于其他VAD器械的优效性。同时也介绍了LVAD团队在术前、术中、术后的工作重点,并突出了心衰终末期患者早期转诊、早期介入治疗的重要性。自1996年院内首例LVAD植入以来,University of Michigan中心已经开展了1300余例LVAD手术,12例患者带泵生存10年以上,1例患者带泵生活15年以上。

重症心脏病医护理管理和随访监测论坛

▼▼▼

左右滑动查看更多

本次论坛特邀中国医学科学院阜外医院吴荣教授、张艳明教授担任主持,并邀请华中科技大学附属协和医院杨林杰教授,福建医科大学附属协和医院李赛兰教授,中国医学科学院阜外医院徐安然教授、赵明晶教授、王翔宇教授以及同心医疗Karl Nelson先生,共同探讨了重症心脏病患者管理标准,分享左心室辅助装置植入后的围术期管理、重症监护及长期随访护理经验。

Karl Nelson先生在讲座中指出,随着对于VAD技术理解和临床应用的不断深入,建立一个完善的LVAD团队是成功开展LVAD的关键一环,同时选择合适的技术,如当前最好的全磁悬浮技术可以为患者带来更多临床获益;此外,精准的患者选择以及完善的患者管理也将进一步改善患者预后。在LVAD团队建设的基础上,为了让更多心脏骤停及休克患者得到更好的诊疗,也需要建立心源性休克救治网络,给更多患者带来希望,确保患者得到更好的诊疗,让需要接受LVAD治疗的患者尽早接受治疗。

科技重燃生命之火——同心医疗卫星会

▼▼▼

本次卫星会特邀中国医学科学院阜外医院王现强教授、武汉大学中南医院刘金平教授、四川省人民医院黄克力教授主持,并邀请中国医学科学院阜外医院张健教授、中国医学科学院阜外医院陈海波教授、首都医科大学附属北京安贞医院贡鸣教授、中国医学科学院阜外医院杜娟教授、浙江省人民医院崔勇教授、武汉亚心总医院华正东教授进行精彩的学术讲座,同时邀请上海市胸科医院朱丹教授、广东省人民医院吴敏教授、郑州市第七人民医院杨斌教授参与讨论。

张健教授:从欧美心衰指南的更新看心衰的管理

近年来,国内外对于心力衰竭的认识不断加深,各国指南也针对心力衰竭的治疗与管理有了新的推荐,张健教授在讲座中结合最新的《2021ESC急性和慢性心力衰竭诊断和治疗指南》,以及《2022 ACC/AHA/HFSA心力衰竭管理指南》,从心力衰竭的定义和分类,心力衰竭相关生物标记物的应用,心力衰竭的诊断,心力衰竭的治疗,心力衰竭的管理,未来发展方向等多方面详细介绍了当前心力衰竭诊疗与管理方面的最新进展,并指出,虽然目前最新指南已经针对心力衰竭的综合管理目标、时机以及相应的流程等做出了较为明确的建议,同时针对急性心力衰竭、慢性心力衰竭、心力衰竭合并症管理等方面进行了较为详细的药物推荐,但针对终末期心力衰竭的器械和药物治疗,以及相应的器械管理及晚期治疗方面仍存在一定不足,有待于未来的进一步完善。未来,我们还需要开展更多临床研究,积累更多循证医学证据,同时明确如何合理地应用心室辅助装置、如何选择合适的患者、如何使患者获益最大化等问题,在终末期心衰器械治疗的质量控制方面做出更多工作。

陈海波教授:慈孚VAD的阜外临床实践

陈海波教授表示,CH-VAD在上市前于阜外医院开展了9例动物试验,按照CFDA需求在国内完成上市前临床研究,并投入临床应用,先后完成了国内首例DT治疗、BTT治疗以及BTR治疗。慈孚®VAD上市前临床研究共入组25例患者,多数为INTERMACS分级2级以上患者,所有患者术前均依赖静脉血管活性药物,部分需要IABP和ECMO,属于极危重患者。其中23例患者均达到3个月临床终点,整体六分钟步行距离和生活质量得到了显著提升。当前阜外医院已应用慈孚®VAD开展36例植入,结果显示接受慈孚®VAD治疗的患者1年生存率为94.7%,2年生存率92%,3年生存率90.7%;患者最长带泵时间5.5年,有22例患者带泵生存超过3年,24例患者带泵生存超过2年,28例患者带泵生存超过1年。

最后,通过两例经典病例再次展示了慈孚®VAD在癌症心肌病以及长期LVAD过渡到心脏功能恢复中的积极作用。癌症心肌病是由于癌症药物及癌细胞对心脏代谢影响导致的心肌病,如果进行心脏移植面临使用免疫抑制剂、肿瘤复发风险,植入LVAD长期生存对于患者而言或许是更好的选择。而长期LVAD过渡到心脏功能恢复的过程中,LVAD术后可以观察到明显的左心室逆重构过程,左室功能逐渐恢复,可以撤除VAD,再次显示了慈孚®VAD的优秀性能。VAD治疗的出现为广大心衰终末期患者提供了新的选择,也相信未来VAD治疗效果可以赶超心脏移植手术,希望通过规范化培训,长期随访管理,质控数据监管,促进VAD技术在我国更安全、有效的推广应用,造福广大心衰患者。

贡鸣教授:LVAD MDT的中国实践

我国终末期心衰患者近60万人,受限于心脏供体缺乏,大量患者无法得到有效救治,VAD的出现为这些患者提供了一个很好的解决方案。贡鸣教授在讲座中指出,近年来VAD的应用比例逐渐增加,从欧美的发展趋势可以看到随着VAD技术的成熟,其效果也不断得到确认,过渡到心脏移植的患者比例逐渐降低。在VAD发展的过程中,临床医师也逐渐意识到MDT在VAD应用过程中的重要作用,相关临床研究结果显示,MDT模式下指导VAD的临床应用可有效提高患者生存率,减少严重不良事件发生率。在VAD的应用过程中,MDT团队应包括心脏外科、心脏内科、手术室、麻醉科、监护室医护、体外循环、神经内科、神经心理科、肾内科、血液科、呼吸内科、感染科、药剂科、超声心动、康复及营养科等多科室。术前,以心脏内科为主导,完善术前筛查与患者选择,同时进一步优化患者状态,改善患者肾功能不全,肝功能不全,肺水肿,凝血,其他合并症的问题;术中,以心脏外科为主导,进行完善的手术准备,不仅包括VAD的植入,同时也包括针对患者同期需要开展的手术制定合适的手术策略;术后,以重症监护室为主导,进行包括循环管理、呼吸、神经系统的管理,维持患者较好的左右心的功能,保证较好的内环境,以及神经系统的功能,多学科团队对泵的转速进行调整,泵速调整的目的是寻找心输出量优化与右心耐受的平衡。回到普通病房后应及早进行康复治疗,同时应注重患者的心理问题,并建立院外长期随访管理,密切随访不良事件的发生。

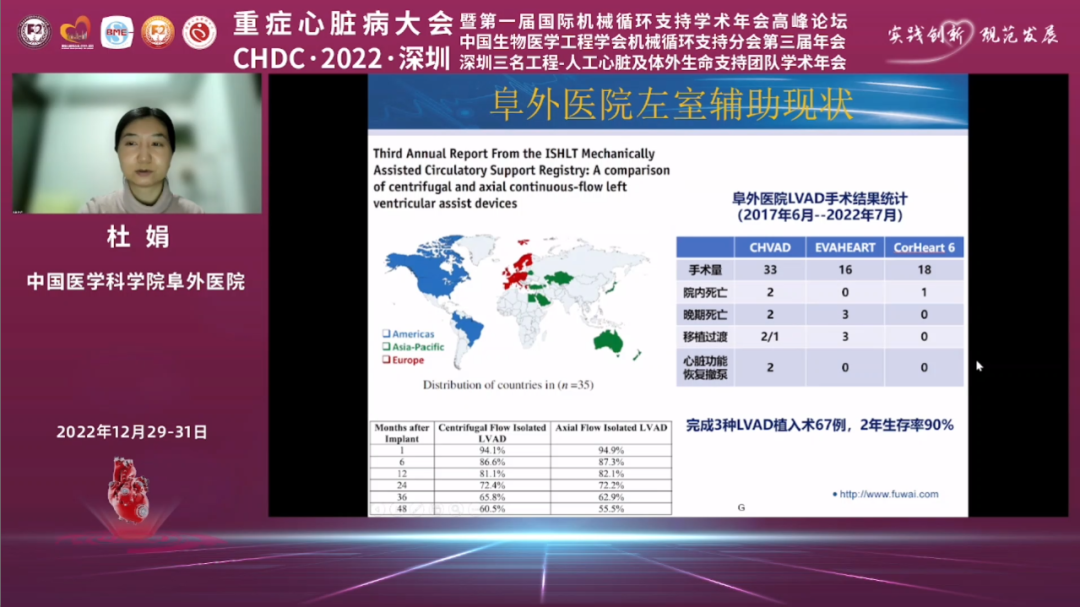

杜娟教授:LVAD围术期ICU管理要点

VAD技术的进步,合理的患者选择、患者管理以及团队协作是改善预后的关键。杜娟教授表示,结合阜外医院的经验来看,植入术后的生存率与患者术前INTERMACS分级息息相关,术前患者状态是决定患者预后的关键,如果预测患者选择器械治疗的预后相较于继续药物治疗更好的话,建议尽早选择器械辅助治疗。围术期管理主要取决于对于患者原发病因病理生理阶段的了解,以及对于各器官功能状态、合并症的管理。LVAD植入的目标是改善组织灌注,平衡左右心压力,保护终末器官,关注低灌注的同时也要关注器官淤血的情况,要结合患者实际情况,考虑组织灌注的不同需求,对于已经有器官损伤的患者,在血压管理时需要适当放宽一些。在转速调整方面,调节转速一定要评估患者残余心功能状态,要在充分降低LVEDP的情况下,尽量减少AR。近期针对VAD植入术后右心衰的定义也有所更新,更注重患者临床表现以及一些脏器指标,VAD植入后对左心系统和右心系统都有一定影响,右心存在适应性调节过程,因此在左心系统改善后,右心功能也可能改善。最后,围术期仍需要密切监测患者各项指标,如出血、凝血不同阶段会有不同的变化,出血并发症十分常见,也是引起血泵低流量的主要原因。

崔勇教授:全磁悬浮左心室辅助装置病例分享

实践出真知,学术讲座后,崔勇教授分享了院内首例慈孚®VAD植入病例,患者为57岁男性,胸闷不适2年,急诊入院,外院CT发现肺部感染、心影增大,合并有快速性房颤,重度主动脉瓣关闭不全,急性心衰,左心严重增大,EF值27%,LVEDD 92 mm合并升主动脉扩张。入院后,进行强心利尿治疗,彩超显示二叶式主动脉瓣畸形合并升主扩张。内科治疗病情无法缓解,心输出量低,右心指标较好。多次讨论后,认为主动脉瓣病变巨大左室的患者,单纯换瓣很难维持好的远期预后效果,因此计划在治疗原发病同时,植入慈孚®VAD。术中进行了主动脉瓣置换、升主动脉置换、左心耳缝闭术以及慈孚®VAD植入。手术过程十分顺利。术后27天血泵流量从4.0 L/min下降到2.5 L/min,心脏彩超提示急性心包填塞,紧急开胸探查发现心包内有巨大血块,清除血块后发现,LVAD人造血管与升主动脉人工血管吻合口处针眼渗血。考虑患者抗凝过量导致的出血,最后患者恢复顺利,低强度抗凝下出院。

崔勇教授最后表示,LVAD装置的成熟改变了心衰治疗的现状,全磁悬浮技术作为当前新一代VAD的主流技术带来了更好的临床预后。

华正东教授:全磁悬浮LAVD病例分享

会议最后,华正东教授分享了一例人工心脏在极危重患者中的应用病例,充分展示了人工心脏在终末期心衰患者中的积极作用。患者为52岁女性,患干燥综合征十余年,ACS后突发室速,而后意识丧失,予以CPR(约50分钟)以及气管插管+有创呼吸机辅助呼吸,ECMO+IABP辅助循环,并给予大剂量血管活性药物升压维持灌注,考虑“暴发性心肌炎”,血压82/70 mmHg,心超提示LVEF15%。诊断心源性休克、室速心跳、呼吸骤停、CPR后急性肺水肿、暴发性心肌炎待查、缺血缺氧性脑病、多脏器功能损伤、DIC、肠缺血坏死可能、脓毒症休克、干燥综合征。先行房间隔造口术,使用ECMO+IABP辅助循环,并肝素抗凝,同时用血管活性药物升压,并用强心药物,给予大剂量丙球和激素冲击,大剂量维生素C静滴,营养心肌等治疗。患者入院后持续室扑、室速、室颤,昏迷状态,合并肝功能损害,凝血紊乱。ECMO连续治疗无法撤机,入院第26天植入慈孚®VAD,同期行右心室辅助系统植入+ASD修补+左心耳夹闭+心脏表面临时起搏器安装,调节左心室辅助剂RVAD流量,LVAD流量3.5-4.5L/min,RVAD流量2.8-3.5L/min。LVAD+RVAD辅助15天后入手术室撤离右心辅助;术后37天肝功能恢复正常;术后63天尿量恢复,肾功能基本正常;术后91天顺利出院。VAD作为终末期心衰治疗的重要方法之一为广大患者带来了更多选择,具有广阔的应用前景。

专家讨论

王现强教授:

目前阜外医院正在进一步加强心内外科医师协作,同时加强心内外科医师对VAD技术的了解,让更多有需要的、合适的心衰患者能尽早接受VAD治疗。在临床实践中我们也发现,极重度的终末期心力衰竭患者接受VAD治疗可能会预后不佳,对于终末期的主动脉瓣关闭不全的患者应用LVAD可给患者更多可能性,但此类患者中哪些通过VAD治疗能得到更多获益,目前还在探索阶段。

吴敏教授:

LVAD在国内已经开始临床应用,刚开始我们选择的都是INTERMACS分级2级以上的极为严重的患者,部分患者术后效果并不十分理想,这可能与患者筛选相关。因此我们希望能更多的参与到多学科决策中,尽早给合适的患者进行VAD治疗或进行心脏移植,在这些明确心衰进展不可逆的患者急性心衰发作之前,让患者调整到一个更好的状态来接受VAD治疗或许会为患者带来更好的临床预后。

朱丹教授:

临床中可以见到很多主动脉瓣关闭不全合并EF值降低与心室扩大的患者,针对此类患者LVESD值42 mm是一个很重要的评价指标,超过42 mm的患者或许通过VAD治疗会有更好的临床预后,过去没有VAD时只能纠正患者的瓣膜病变,不能保证患者的远期临床获益,但VAD的出现为此类患者的诊疗带来了新的希望。

崔勇教授:

VAD作为一项新技术,其规范化临床应用仍处在探索阶段。结合本中心经验,及董念国教授团队所开展的临床研究显示,LVESD大于42 mm以及LVEDD大于80 mm均是评价主动脉瓣关闭不全合并有左心室增大的心衰终末期患者是否需要植入LVAD的重要指标。对于此类患者而言,选择VAD或许能带来更好的临床预后,临床实践中,也有很多心衰终末期患者若能尽早开展VAD治疗或许将得到更好的临床预后,也希望未来能有更多INTERMACS分级3-4级的合适患者从VAD中得到获益,获得更高的生活质量。

杨斌教授:

优秀的病例分享让我们受益匪浅,我中心开展的都是INTERMACS分级2级以上患者,通过今天的讲解对于CH-VAD的临床应用有了更深刻的体会,全磁悬浮式VAD为临床实践提供了更多的选择,也为广大患者带来了更多机会。

杜娟教授:

针对危重患者而言,术前肺循环状态是一个非常重要的因素,尽量调整好患者状态,在患者状态恢复的情况下开展VAD手术是一个更好的选择。无论是VAD还是心脏移植,手术后都面临右心排血量增加,导致肺血增加的问题,这就要求我们很好的调整LVAD的流量,如果流量高,可能面临肺血增加;如果流量过低,左室未能卸负荷,则无法改善肺淤血的状态。有时临床可能过于担心右心状态,于是流量调节过低,导致左室未能充分卸负荷,这其实是很多刚开始开展LVAD中心的一个误区,其实临床早期并不要求主动脉瓣开放,只要求左室可以足够的卸负荷,然后去进一步调整可能更加便利。最后对于灌注的问题,通过一些生化指标监测,可以进行判断,对于肾动脉灌注,一旦患者尿量减少,一定提示灌注存在一些问题。

总结

▼▼▼

在与会专家们的热烈讨论中,本次卫星会逐渐走向尾声。当前我国VAD临床应用仍处于起步阶段,在患者选择、手术时机、LVAD团队建设等方面仍在不断探索,需要积累更多循证医学证据以及经验,方可进一步推动我国在该领域的持续发展。通过此次卫星会,相信与会专家对慈孚®VAD有了更加深入的认识,也会在慈孚®VAD的辅助下,为更多有需要的患者制定合适的治疗策略,让更多终末期心力衰竭患者得到更好的临床预后和更高的生活质量,为广大患者带来更多获益。