2022年3月17日,全球领先的创新医疗科技公司波士顿科学(NYSE:BSX)宣布旗下DIRECTSENSE™局部阻抗监测技术正式在中国上市。该技术于2022年1月获得国家药品监督管理局(NMPA)上市批准,搭载于RHYTHMIA HDx™心脏电生理三维标测系统中,配合INTELLANAV MiFi OI磁定位微电极盐水灌注消融导管,用于监测心脏射频消融手术过程中局部阻抗变化。作为目前唯一一款能够对消融导管头端附近的局部阻抗(电阻)变化进行实时监测的工具,DIRECTSENSE™局部阻抗监测技术将辅助心脏电生理医生在术中即时获得更多的真实消融反馈信息,从而优化治疗。

2023年1月6日,新年初始,由中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院(深汕中心医院)袁沃亮教授携手中山大学孙逸仙纪念医院谢双伦教授带领的心律失常团队,成功完成了汕尾地区首台应用Rhythmia三维标测系统及DIRECTSENSE™技术指导下房颤射频消融手术。

患者案例

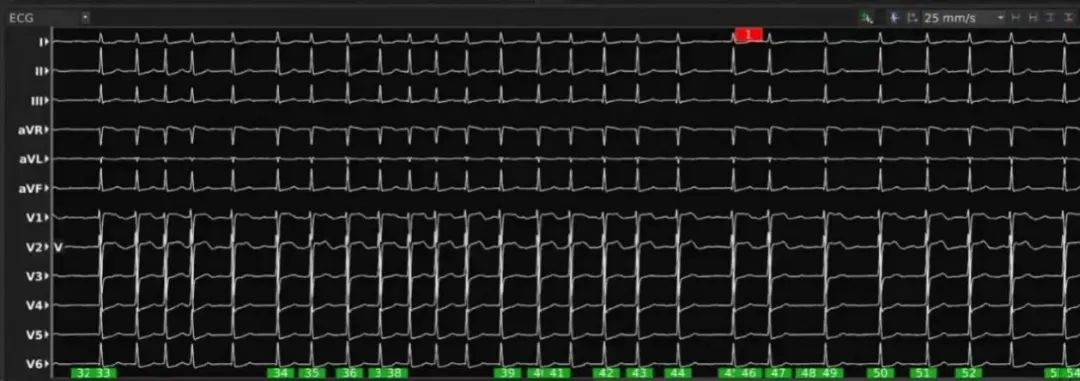

男,59岁,反复心悸2月余,再发3天,心电图提示房颤。

AF ECG

手术过程

左房建模:用有64个单面印刷微电极的三维标测导管Orion建立完整的左房模型,建模的同时完成高密度电信号采集与标测。谢双伦教授表示,因Orion导管的电极采用单面印刷工艺及其足够小的电极面积(0.4mm²),更能保证所采集的电信号清晰度,可以更好的反应真实的心肌电压及疾病机制;

导管贴靠:INTELLANAV MiFi OI磁定位微电极盐水灌注消融导管从血池移动到心肌的过程中DIRECTSENSE™局部阻抗数值会出现较明显的升高,局部阻抗的上升提示导管已贴靠心肌。谢双伦教授表示,在健康的平滑心肌中有效的贴靠一般较血池阻抗上升10-20Ω;

消融策略:因LPV和RPV肺静脉均有电传导,故决定行环肺静脉隔离(PVI);

消融参数:50W 20S,血池阻抗为80Ω;

阻滞验证:三维标测导管Orion进入到四根肺静脉均无肺静脉电位。

CPVI靶点图

DS(局部阻抗)数据图

术后点评

术后,谢双伦教授根据Rhythmia三维标测系统及DIRECTSENSE™局部阻抗监测技术的特点及使用体会做出经验总结:

1. Rhythmia三维标测系统精密的软件算法,高保真的心电信号,智能标测,是一个真正实现自动化连续标测的三维标测系统,标测时间较其他标测系统减少约70%;

2. 局部阻抗对消融效果更为敏感。由于DIRECTSENSE™通过4电极法进行阻;

抗测量,驱动电流直接观察组织内部,敏感性要高于射频仪阻抗。手术中发现,当我们使用相同的消融功率时,可以看到局部阻抗消融前后(LI)显示出明显的不同,但射频仪阻抗(GI)仅显示出轻微的不同。

3. 阻抗与消融部位或者心肌组织健康程度有关。持续性房颤以及长程持续性房颤的病例中,获得同样的热效应可能比正常组织更加的困难。当组织及成分出现变化时(肌细胞变为纤维原细胞),组织的电阻率会更低,获得阻抗热的能力也就更弱。术中,我们也发现LPV的阻抗与血池相差不大,阻抗下降值也较低,而在高电压区健康组织能看到较大的阻抗值下降;

4. 阻抗下降速度不一的原因。阻抗热的动态取决于组织的阻抗负荷、进入组织的电流、心腔流量和盐水灌注。局部阻抗数值是一个容积性的评估方式,评估的范围内掺杂了血液以及不均质的组织,而这些不同的成分提供的阻抗负荷是不同的,DIRECTSENSE™提供的是一个平均后的数值,但在消融过程中会出现一个热稳态,也就达到到一个再也观察不到消融灶进一步增长和进一步温度上升的平衡;

5. 消融时的阻抗变化。由于组织加热,阻抗下降,下降的幅度与病变的大小密切相关。随着消融的进行,局部阻抗逐渐下降,后进入平台期,一般阻抗下降10-20欧姆左右。术中,术者可参考阻抗的下降,另一方面可在到达平台期后继续消融至合适时间,前期可结合MiFi电极的电位;

6. 局部阻抗可以提示导管稳定性以及与组织的贴靠。当监测射频消融期间的局部阻抗时,实时跟踪曲线的缓慢下降,也可以观察PowerBar的白色虚心柱子以表明稳定性。一旦导管从组织中滑出,将会注意到曲线会出现快速降低至下界或血池中的范围。如果导管滑到新的、未消融的组织,很可能会看到局部阻抗突然升高。

专家简介

谢双伦

中山大学孙逸仙纪念医院

主任医师,博士生导师;中山大学孙逸仙纪念医院内科主任,中山大学孙逸仙纪念医院内科教研室主任,中山大学孙逸仙纪念医院心律失常专科主任,广东省杰出青年医学人才,中山大学逸仙优秀医学人才,美国宾夕法尼亚大学(Upenn)心律失常中心EP fellow,中国大湾区心脏协会心律学专业委员会副主任委员,广东医师协会心脏重症医师分会副主任委员,中国心律学会(CHRS)青年委员,中国医师协会心血管分会青年委员,中国医师协会心律失常分会青年委员,中华医学会心电生理和起搏分会-创新工作委员会委员,中华医学会心电生理和起搏分会第六届委员会心电学组委员,中华医学会心电生理和起搏分会第六届委员会心房颤动工作组委员会委员,广东省医学会心脏起搏与电生理分会委员,《中国心脏起搏与心电生理杂志》第七届编辑委员会委员,PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY杂志编辑委员会委员,国家自然科学基金、广东省自然科学基金评审专家。

袁沃亮

中山大学孙逸仙纪念医院

主任医师,中华医学会起搏与心电生理分会起搏学组委员,中国医师协会心血管内科医师分会 心律学专业委员会委员;广东省健康管理学会 心律学专业委员会常委,广东省医学会 心脏起搏与电生理学分会委员,广东省医师协会 心血管内科医师分会委员,广东省医师协会 心脏起搏与电生理专业医师分会委员,广东省医学会 心血管病学分会心血管病影像学组委员;

学科方向:心律失常和心力衰竭的器械植入与管理、心力衰竭的治疗与管理;

长期从事心血管内科临床工作,对高血压、冠心病、心律失常、心力衰竭、心肌病、瓣膜病的诊治有丰富的临床经验。专长于人工心脏起搏器、埋藏式心脏转复除颤器(ICD)、心脏再同步治疗装置(CRT)的植入及程控管理;熟悉冠心病、外周血管病的介入诊断和治疗。