吴永健

中国医学科学院

阜外医院

本文特邀作者 中国医学科学院阜外医院 吴永健 王墨扬

导语:

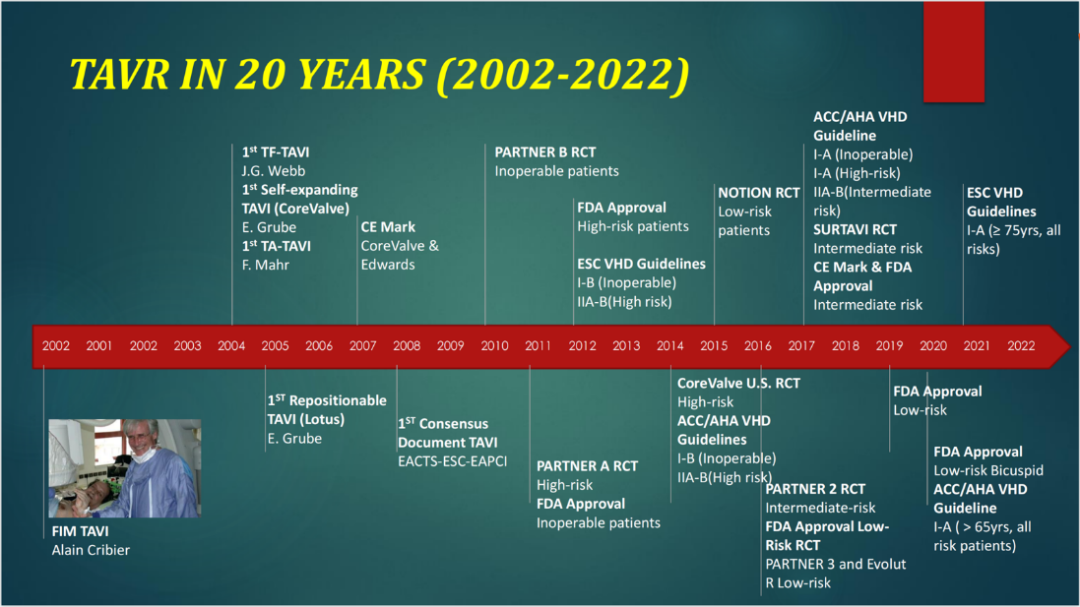

2022年是经导管主动脉瓣置换术(TAVR)诞生的第20个年头,自2002年Cribier教授完成全球第一例人体植入的20年来,随着器械的创新,技术的精进,循证医学的推动,TAVR在全球范围内快速推广应用,已使得一百余万患者获益,成为老年主动脉瓣狭窄的一线治疗手段。

为了纪念这段伟大的征程,今年中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会等国内外学术组织与平台不约而同的举办了“TAVR 20周年”的纪念活动,忆往昔之峥嵘,悦硕果之满怀。

在临床实践与指南共识方面:

我国专家牵头制订的首个《经导管主动脉瓣置换术治疗二叶式主动脉瓣狭窄国际专家共识》在本年度发布,充分体现了我国在二叶瓣TAVR领域中所做出的探索成果和贡献,而《经导管主动脉瓣植入术后抗血栓治疗中国专家共识》的发布进一步规范了TAVR术后抗栓方面的治疗策略。

在器械创新方面:

国产器械在设计创新和材料创新等方面不断精进,多个产品已进入临床研究阶段,同时本年度国际领域相关器械也不断迭代更新,呈现出百花齐放的局面。

2022年在ACC、ESC、EuroPCR、TCT、London Valves等国际顶尖心脏大会公布了诸多重磅临床研究结果,重点集中在TAVR瓣膜耐久性、小瓣环的瓣膜选择、标准植入路径方式、卒中脑保护装置、亚临床血栓与术后抗凝、全生命周期管理、单纯主动脉瓣反流TAVR及TAVR合并冠脉和脑卒中处理原则等方面。2022年度对于TAVR领域的研究重点已经从不同外科风险群体的安全有效性过渡到目前TAVR尚存问题的专项探索中。

瓣膜耐久性是TAVR适应证低危化后必须面对的问题,低危化伴随的低龄化患者其预期寿命是否可以覆盖,并且如何通过合理的治疗策略对其进行全生命周期疾病管理是目前国内外专家共同关注的热点。针对Corevalve US Pivotal和SURTAVI两个大型随机对照研究的二次分析显示,TAVR的5年结构性瓣膜衰败(SVD)发生率显著低于外科主动脉瓣置换术(SAVR)。同时,该研究也提示结构性瓣膜衰败患者,其死亡率与再住院风险翻倍。该长期随访研究结果不仅消除了TAVR术后瓣膜耐久性的担忧,也为拓展至低危患者提供有利证据[1]。

而FRANCE-TAVI 注册研究展现了自膨式环上瓣在小瓣环患者(瓣环直径≤23mm)中优秀的血流动力学表现,提示球扩瓣使用与1年时中重度瓣膜-患者不匹配(PPM)风险增加相关,而1年时重度PPM发生率与3年时全因死亡风险增加相关[2]。该研究提示小瓣环患者采用环上瓣获得的有效瓣口面积可争取更好血流动力学表现,同时可能改善患者的预后和瓣膜耐久性。

对于植入方法方面,Optimize PRO中期研究结果提示,使用Cusp Overlap释放技术及标准化临床路径方法行TAVR(Evolut PRO自膨瓣)可使患者获得更好的临床结局,有效减低永久起搏器植入率(9.8%)、同时缩短的住院时间并减少残余瓣周漏[3]。这与目前我国自膨胀瓣膜应用的发展趋势相同,在TAVR发展到目前阶段更多中心积累了一定经验开始追求更精细化的操作和更优化的结果,尤其在可回收器械时代,采用标准化的投照角度与释放技术可以让临床结果更加趋近完美。

PROTECTED TAVR研究纳入了51个中心的3000名接受TAVR治疗的患者,随机分配至脑保护装置组和对照组。结果显示两组在主要终点发生率方面无统计学差异,脑保护装置未能降低TAVR后整体卒中风险。但进一步分析显示,脑保护装置组致残性卒中发生率更低[4]。而目前脑保护装置在我国尚属于应用起始阶段,需要更多的临床实践来积累经验。

基于术后4DCT图像的抗栓策略探索是近年来重要的学术热点,本年度发表的ADAPT-TAVR 研究通过比较艾多沙班及DAPT(阿司匹林+氯吡格雷)对TAVR患者术后瓣叶血栓及神经系统的影响,发现无长期抗凝指征的患者中,艾多沙班治疗在SLT(亚临床血栓)形成的总发生率在数值上低于DAPT组,但无统计学意义,两组新发颅脑皮层的血栓栓塞和神经认知功能也没有区别,瓣叶血栓形成的严重程度与新发颅脑损伤、神经认知功能障碍的发展无显著关联[5]。

另一项关于瓣叶低密度增厚(HALT)的影像及病理学研究提示了Micro CT与病理的高度一致性并且提示血栓机化过程及其病理形态,包括急性期、机化中期与机化期。大部分急性血栓发生于术后30天内,机化中血栓发生在30天~1年间,而血栓在术后1年后的机化程度最高[6]。这些发现支持了瓣叶增厚随时间进展的假设,也提示TAVR术后一年内鉴别HALT的方法及治疗时机。

此外Imeada等通过观察TAVR术后不予以抗凝治疗HALT自然进展,发现术后5年有20%患者出现HALT,同时在全因死亡、心源性死亡、卒中或心衰再住院终点的累计事件率以及瓣膜长期性能表现和结构性衰败上,HALT组并未表现出显著差异[7]。目前随着国内TAVR术后影像学评估经验的逐渐积累,对于亚临床血栓的判断能力也在逐步提升,而血栓对于临床事件的影响以及采用新型口服抗凝药进行抗栓治疗的最佳策略仍在探索过程中。

随着外科生物瓣的推广以及TAVR向低危患者人群迈进,年轻患者往往需面临多次瓣膜置换手术,最佳手术方式和顺序仍需多方面评估,本年度公布的一项纳入2011~2021年STS登记在册主动脉置换病例的回顾研究提示,TAVR术后SAVR比SAVR术后SAVR面临更高的手术风险,手术死亡率、抢救失败率、肾衰竭发生率更高,ICU住院时间更长[8]。术者应充分了解先行TAVR后再次外科换瓣的风险,并在制定终身管理计划时充分考虑这一风险。

外科瓣膜衰败后,TAV-in-SAV瓣中瓣治疗成为外科手术的一种有效替代。然而,对于自体瓣环较小的患者,在原有外科生物瓣中植入介入瓣可能会导致瓣口面积进一步缩小,增加PPM从而影响患者预后。而LYTEN等研究对比环中瓣与环上瓣在小瓣环外科瓣(即瓣环内径≤23mm)损毁后行TAV-in-SAV瓣中瓣的结果,显示环上瓣术后血流动力学优于环中瓣[9]。外科生物扩裂(Bioprosthetic valve fracture, BVF)技术是TAV-in-SAV瓣中瓣的辅助技术,可通过断裂原有外科瓣环,增加TAVR的释放空间。一项真实世界研究纳入2020~2022年在美国经导管瓣膜注册研究(TVT)中使用Sapien 3/Ultra行TAV-in-SAV瓣中瓣的全部患者,研究提示BVF技术虽可改善术后有瓣口面积和跨瓣压差,但也显著增加住院全因死亡和心源性死亡率[10]。

此外本年度公布的REVASC-TAVR 研究提示对计划行TAVR治疗的患者中,完全血运重建手术与否不影响其2年的预后结果,尤其对于造影结果已明确病变程度且冠脉病情稳定的TAVR患者,在完成TAVR术后评估再行干预是合理的,但对于我国自膨胀瓣膜应用比例高且高位释放较多的情况下,应特别关注冠脉再干预的难度[11]。而ASTRO-TAVR研究提示了TAVR围手术期卒中尽早干预的必要性。TAVR围手术期卒中通常发生在术后0-2天,死亡率高且与卒中严重程度正相关。目前神经介入(药物溶栓或机械取栓)干预率较低,但尽早干预可提高患者存活率[12]。而本年度公布的PANTHEON研究提示采用新一代自膨胀及球扩瓣进行单纯反流患者TAVR其并发症发生率仍较高,尤其以瓣膜移位、瓣中瓣及残余反流为主,同时出现并发症的患者预后不佳[13]。

二叶式主动脉瓣为先天型瓣膜畸形,相比于三叶瓣患者其发生主动脉瓣狭窄症状时间更早,而针对TAVR手术来说其畸形的瓣叶结构带来的手术难度和风险更高。我国行TAVR治疗的患者中二叶瓣比例明显高于西方数据,且在二叶瓣亚组分型中0型(无嵴型)比例也较高。基于大量实践经验,由我国专家牵头的首个经导管主动脉瓣置换术治疗二叶式主动脉瓣狭窄国际专家共识发表在了心血管领域著名期刊Nature Reviews Cardiology杂志上[14]。作为第一份由国内团队牵头制订的心脏瓣膜病介入治疗领域的国际专家共识,充分体现出此领域中我国所做出的探索成果和贡献,并且对临床实践有着重要指导意义。本年度发表的《经导管主动脉瓣植入术后抗血栓治疗中国专家共识》汇总了近年来TAVR术后抗栓的循证证据,结合中国专家的实践经验进一步规范了TAVR术后抗栓策略,并且强调了术后影像学检查的重要性[15]。

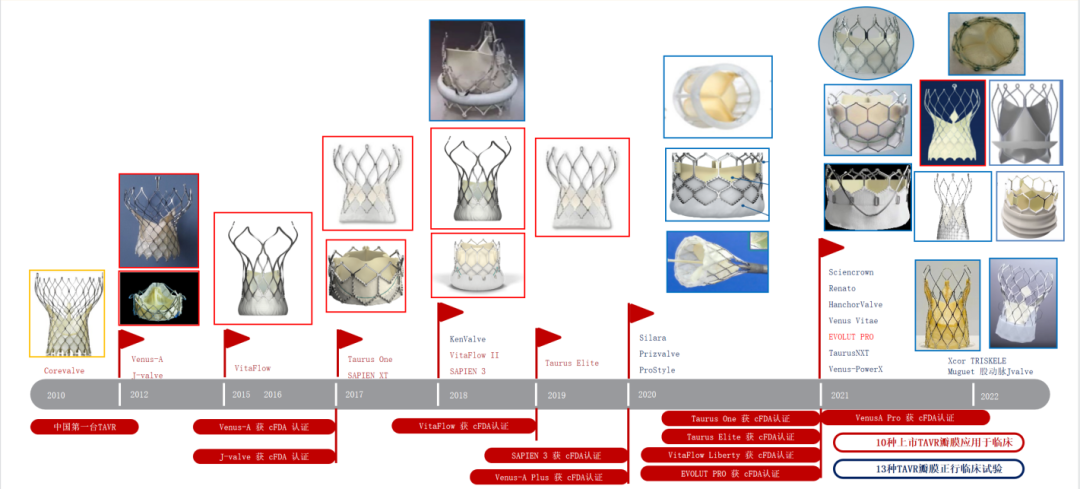

目前我国主动脉瓣介入领域器械研发如火如荼,其深度结合中国患者特点的设计理念以及工艺创新为未来本领域发展提供了重要硬件基础,同时中国制造的器械也逐渐在国际舞台上展示及应用。中国已经上市应用的瓣膜,包括Venus A瓣膜(启明医疗)及其二代可回收瓣膜Venus A Plus瓣膜、VitaFlow瓣膜(微创心通)及其二代可回收瓣膜VitaFlow Liberty瓣膜、Taurous One(沛嘉)及其二代可回收瓣膜Taurus Elite瓣膜、SAPIEN 3瓣膜(爱德华)、Evolut PRO 瓣膜(美敦力)以及经心尖入路J-valve(杰成)瓣膜。

此外,正在进行临床研究的中国式创新器械可主要分为三个方向:

1.短瓣架设计,包括Silara瓣膜(塞拉诺)、Sciencrown瓣膜(乐普医疗),Prizvalve®系统(纽脉医疗)、Renato介入瓣中瓣系统(佰仁医疗),Muguet瓣膜(杭州心畅);

2.干瓣等新材料预装设计,包括ProStyle预装载干瓣(金仕生物科技),Taurus NXT非戊交联干瓣(沛嘉),球扩干瓣Venus Vitae(启明医疗), Venus PowerX 自膨线控干瓣(启明医疗),世界首例聚合物瓣膜TRISKELE®(以心医疗);

3.针对AR瓣膜设计,包括Trilogy™瓣膜(沛嘉/JeneValve), HanchorValve瓣膜(翰凌医疗), Ken valve瓣膜(健世生物), Xcor 瓣膜(圣德医疗),经股入路J-Valve (杰成)。其他应用于主动脉瓣介入领域的新器械还包括TriGUARD 3™抗栓塞远端脑保护装置(启明医疗)、Taurus Wave冲击波瓣膜治疗系统(沛嘉医疗)、Leaflex™瓣膜修复器械(启明医疗)等。

在国际领域,美敦力的第五代TAVR-Evolut FX在瓣架上新增了黄金标记点,辅助标准植入的Cusp Overlap和交界对齐技术,实现植入深度和瓣叶位置可视化。此外,Evolut FX 输送系统升级使得整体灵活性、释放同轴性得到显著的改善,整体更加稳定和可控。爱德华也于本年度推出Sapien 3 Ultra Resilia 瓣膜,将新型抗钙化牛心包Resilia组织技术融入TAVR系统。Sapien 3 Ultra Resilia 将成为当今美国市场上唯一的干式储存经导管心脏瓣膜。下一代产品Sapien X4也使用了Resilia组织技术,将进一步开展临床研究。波科的Accurate Neo 2在本年度公布了上市后临床研究数据,体现出了良好的手术成功率,其新型环形密封技术进一步改善了术后瓣周漏等发生。

作者简介

吴永健

中国医学科学院阜外医院

中国致公党党员。北京协和医学院长聘教授,博士研究生导师。中国医学科学院阜外医院心血管内科主任医师,冠心病中心主任、结构性心脏病中心副主任、冠心病二病区病区主任。阜外医院学术委员会委员。兼任厦门市中医院心内科主任,北京第一康复医院心肺康复中心主任,山东省临沂市人民医院心脏血管医学中心主任。主要从事冠心病和老年瓣膜性心脏病介入治疗及其相关研究。国家卫生健康委冠心病介入培训基地主要负责人。中国第一代TAVR人工介入心脏瓣膜VENUS-A主要临床研究者之一。中国老年瓣膜性心脏病研究(CHINA-DVD)牵头人。中国医学科学院经导管瓣膜性心脏病创新治疗技术项目的首席专家。先后承担国家自然科学基金课题4项,北京市重点课题2项、首都发展基金重点项目1项,面上项目2项,中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目1项,科技部重点攻关项目1项、参与2项。在国际著名学术期刊JACC、Circulation Research等发表100余篇论文。教育部科学技术进步奖一等奖第一完成人,中华医学奖二等奖第一完成人,北京市科技进步奖一等奖第一完成人。曾任中华医学会心血管病分会青年委员会副主任委员,现任中华医学会心血管病分会委员,动脉粥样硬化及冠心病学组副组长,中国医师协会心血管病分会常委,结构性心脏病学组组长。北京医学会心血管病分会副主任委员,中国康复学会心脏介入与康复分会候任主委,世界中医药协会联合会心脏康复分会主委,欧洲心脏病学会委员(FESC),美国血管造影与介入学会委员(FSCAI),美国心脏病学院委员(FACC)。《中华心血管病杂志》、《中国循环杂志》、《中国介入心脏病杂志》编委。首届首都金牌好医生、第二届国家名医和第三届白求恩提名奖获得者。

王墨扬

中国医学科学院阜外医院

中国医学科学院阜外医院阜外医院心内科副主任医师,医学博士,纽约大学朗格尼医学中心访问学者。长期从事冠心病、心脏瓣膜病以及急重症心脏病治疗,特别擅长复杂冠心病以及经导管瓣膜病治疗。为阜外医院瓣膜核心实验室年独立分析瓣膜病影像评估超过1000例,首创性提出诸多瓣膜病介入领域评估方法及规范化流程,培训并指导全国超过100家中心开展瓣膜病介入工作。

受聘亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员、中华医学会北京分会心血管病委员会委员、中华医学会心血管病委员会结构学组委员、中国海峡医药交流协会老年医学分会青委会委员、心血管远程医学协会委员。在瓣膜病介入领域参与多项国际国内临床研究,作为主要参与者开展国家科技支撑计划、国家重点研发计划、医科院创新工程、首都特色等多项基金支持研究。

作为主要核心成员主笔《中国TAVR临床路径2018及2021版》等行业指南,作为副主编编纂《中国结构周病例集萃》等著作,参与翻译多本医学著作。在术前影像学综合评估领域发表SCI及国内外核心期刊20余篇学术论文,并多次于EuroPCR、CSI、TVT、CIT、CHC等国际心血管病会议进行专题演讲。