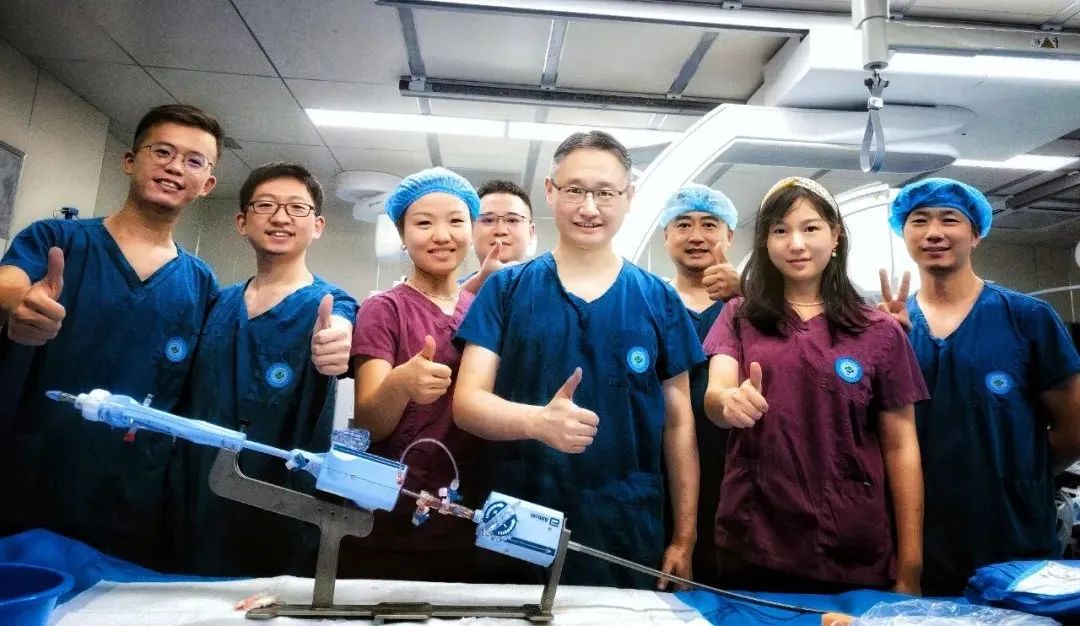

近期,四川省人民医院曾杰教授团队勇于突破,应用MitraClip®成功救治了一位患有非梗阻性HCM合并严重MR的68岁老年患者,术后患者的症状均有明显改善,用实例证明了TEER作为非梗阻性HCM合并严重MR患者的有效介入治疗的可行性,特别是当患者处于手术高风险时。

该病例也被心衰领域国际知名期刊《ESC Heart Failure》正式刊登于2023年1月刊中,体现了国际学者对这一病例临床意义的充分认可,为TEER治疗非梗阻性HCM合并严重MR患者的有效性和可行性补充了来自中国的临床证据。

手术的主要术者,同时也是文章第一作者,曾杰教授在《ESC Heart Failure》发文后第一时间,接受了严道医声网的采访,在采访中回溯了手术背景和一些关于文章撰写、投稿的细节,为我们补充了手术及杂志发文后团队整个心路历程。

最大限度药物治疗后症状未缓解,另辟蹊径找“新机”

患者是一名男性,68岁,因呼吸困难(纽约心脏协会[NNYHA]功能IV级)入院。

据曾杰教授介绍,患者在10多年前就已经在四川省人民医院被诊断为HCM。5年前,又由于有晕厥前兆的心律失常,在医院植入了ICD。在过去的两年里,患者又因难治性心力衰竭(HF)反复入院。

曾杰教授指出,在心衰患者的诊疗过程中,四川省人民医院始终坚持围绕患者病情开展多个亚专科协作的模式。实际上这个病人一直在规范化的治疗,其前期的病情得到了充分的药物治疗。猝死风险在四川省人民医院起搏专业的医师管理下,也得到了有效的管控。本次患者呼吸困难住院,发现患者有重度二尖瓣反流,患者进行TEER技术治疗的建议正是来自起搏组的专家。

术前两周,患者经历了频繁呼吸困难和咳嗽导致病情恶化,入院时已失去生活自理能力。

体检时血压为93/60 mmHg,氧饱和度正常,心前区有4/6全收缩期杂音。心电图显示心房颤动和左心室(LV)高电压,而NT-proBNP为7872.9pg/ml。药物管理包括比索洛尔、呋塞米、利伐沙班和沙库比利/缬沙坦。经胸超声心动图(图1)显示左心室壁不对称肥厚(前间隔壁17-25 mm),左心室流出道(LVOT)梯度为4 mmHg,无SAM,左心室射血分数接近正常,为55%,左心房(LA)明显扩张,最大容积指数为83 ml/m²。

图1

回顾患者既往的病例资料,近年来MR的程度明显加重。

三尖瓣反流中度,静息时估计的肺动脉收缩压为40 mmHg。经食管超声心动图显示重度(4+)MR(A2-P2),缩流颈宽度为8 mm,反流量为99 ml。使用二尖瓣定量软件(MVQ QLAB 10.0,Philips,Amsterdam,The Netherlands)评估二尖瓣环(MVA)(图2),显示由扩张环引起的混合偏心MR(前后径4.36 cm;AL-PM直径4.57cm;环周(3D)14.54 cm;环空面积(3D),15.68 cm²;隆起面积,3.06 cm²;隆起高度9.01 mm)和由小的次级腱索断裂引起的轻微骑跨前叶(图3)。

关于二尖瓣的其他细节包括:后叶长度,13mm;二尖瓣瓣口面积8.4cm²;二尖瓣平均梯度,2mmHg;无钙化,解剖学上适合进行TEER治疗。在对心力衰竭进行最大限度的药物治疗后,症状并未缓解, NT-proBNP水平依然较高(6600.9 pg/ml),经胸超声心动图显示MR显著。

图2(左) 图3(右)

考虑到患者的全身虚弱和共病情况,团队认为患者有外科手术风险高(MV修复手术的STS-PROM评分>8%);因此,决定使用TEER治疗二尖瓣反流。

TEER手术流畅,四个月随访症状逐步改善

据了解,此例手术也是亚洲范围内出现的第二例同类型手术病例,难度可想而知。因此,曾杰教授在术前进行了大量且充足的术前准备。

曾杰教授表示,因为TEER技术治疗二尖瓣反流的经典适应症是二尖瓣脱垂(DMR)和功能性二尖瓣关闭不全(FMR),所以总体上治疗肥厚型心肌病伴二尖瓣反流的实践和报道仍然不多。

此例手术最大的难点是患者左室通常不是太大,甚至是因为心室壁肌肉的肥厚造成左室的心腔变小。这和传统的二尖瓣重度反流,左室腔通常增大是不同的。较小的左室,意味瓣下活动空间小,术者使用瓣膜夹进入左室要更加小心,瓣下器械调整更加谨慎,以免器械损伤瓣下结构,造成不良后果。

为了保证手术的顺利进行,团队仔细进行了术前影像学分析,并与欧洲相关心脏病专家进行充分沟通,尽可能的让患者的循环处在一个相对稳定的情况,同时邀请了起搏专业的专家对患者的ICD进行了程控优化,制定了术中出现恶性心律失常的应急方案。

术中,经食道超声评估后,曾杰教授使用MitraClip®(Abbott Laboratories,Abbott Park,IL,USA)进行经导管二尖瓣修复,将单个XTR置于A2-P2位置,从而将MR等级从严重降低到轻度(图4)。

图4

夹子两侧均残留细小MR,二尖瓣的最终平均跨瓣压差为2mm Hg。肺静脉血流频谱显著改善(图5)。

图5

手术从穿刺到最后包扎伤口,历时约两个半小时。手术效果达到预期,经食道超声评估二尖瓣重度反流(IV级)改善为轻度反流(I级),肺静脉逆向血流频谱变为正向。左房最大压力由术前的38~40mmHg降低为术后的25~28mmHg。次日患者自感呼吸困难症状明显减轻,血压也恢复到110~120/60~70mmHg左右。得益于团队良好的围手术期管理策略,患者住院期间患者未发生并发症,因此药物治疗没有改变。

为更好地跟踪TEER手术疗效,同时也为患者提供更全方位的诊疗服务,团队对患者进行了长期随访。

每次随访中,患者的症状都有明显改善。血压从TEER前的93/60 mmHg改善到TEER后的115/68 mmHg。4个月时,患者在6分钟步行测试中步行412米(症状改善至NYHA功能II级)。经胸超声心动图显示左心室射血分数(术前55%,术后4个月56%)和左心室整体纵向应变(术前14.4%,术后14个月14%)无变化,但随访期间左心房容积指数(左心房容积指数从83 ml/m²降至73 ml/m²,图6)和轻度残余MR显著降低。

图5

“经验丰富的心脏团队进行MitraClip®是一种很有效的方法”

二尖瓣(MV)收缩前向运动(SAM)介导的二尖瓣反流(MR)通常与HCM相关。研究发现,MR可导致HCM患者症状加重,针对MR的治疗是缓解症状的一种机制。当前,TEER已用于一些小型研究,以降低梗阻性HCM患者的MR严重程度并改善症状。然而,关于TEER治疗非梗阻性HCM和严重MR的报道极少,目前仅一例报道。

曾杰教授团队的成功案例揭示了TEER技术可能成为HCM患者精细化管理治疗中的一种新选择。与此同时,四个月的随访数据也再次印证了文章开头所言,本例手术证明了TEER作为非梗阻性HCM合并严重MR患者的有效介入治疗的可行性,特别是当患者处于手术高风险时。

谈到此次手术后最大的感受,曾杰教授说道:“充分的准备、扎实的功底、多个亚专科的参与是本次治疗得以成功实施的关键。”

“在患者随访到4个月时,我们发现患者仍然维持良好的生活状态,我们团队决定向杂志投稿,向同行介绍我们的经验。我们投稿后不到一月,就收到了编辑和审稿人的回信。审稿人在询问了相关的细节后,很快同意发表该病例。手术成功的意义在于进一步拓展了TEER技术MitraClip®疗法在多种临床环境下的应用,为更多的患者提供了治疗的机会,同时也会激发更多的同行进一步研究和实践TEER技术,推动TEER技术在中国的普及。”

术后复盘的过程中,曾杰教授和团队也在向《ESC Heart Failure》的投稿文章中再次梳剖析了手术细节,并在文中一并阐述了他对此次病例的思考与见解。

文中这样写到:

在转诊中心评估的70% HCM患者中,与二尖瓣反流相关的动态左心室流出道阻塞(压差≥30 mmHg)发生在休息和/或生理(运动)激发时。2010年至2017年,共对15名症状性梗阻性HCM患者进行了4项研究,他们使用MitraClip®装置进行了二尖瓣折叠,以消除SAM并降低动态LVOT梯度。

这些早期结果表明,SAM有效消除,LVOT压差降低,症状显著改善。此外,MitraClip®似乎是一种风险相对较低的手术,对心脏传导系统或心肌坏死没有影响,心肌坏死是室性心律失常的基础。因此,对于有症状的HCM合并MR且易于修复的不良手术患者,由经验丰富的心脏团队进行MitraClip®是一种有希望的方法,可以帮助改善生活质量。

迄今为止,只有一例在非梗阻性HCM合并严重MR患者中使用MitraClip®进行TEER的病例。而在我们的患者中,MV定量显示MR的机制是扩张的瓣环,而不是继发于乳头肌移位的瓣叶栓系。因此,非梗阻性HCM的MR机制因患者而异,应根据不同的机制及其严重程度仔细进行临床管理。

同时,曾杰教授也在术后采访中针对本例手术病例的情况进行了补充。

他指出,众所周知,使用MitraClip®系统的经皮治疗是二尖瓣反流患者的既定治疗方法,二尖瓣夹治疗的基本原理是对二尖瓣瓣叶进行精确的经皮折叠,从而增强瓣叶对合并降低MR。

虽然MitraClip®干预对患者预后的长期影响尚不清楚,但结构性治疗显著减少了症状,并显著改善了患者的生活质量。尽管该亚组的最佳治疗方法一直存在争议,但由于MR在非梗阻性HCM症状中的病理生理作用尚不清楚,因此经过谨慎考虑,可以使用MitraClip®的TEER作为治疗非梗阻性和梗阻性HCM患者的一种选择。该患者随访在4个月的过程中观察到症状和结构(LA大小)的改善。

手术之外:HCM中的HF及其管理

高达50%的晚期难治性心力衰竭患者可进展为NYHA功能III级/IV级,并保持收缩功能(射血分数(EF)>50%),这可能是由具有限制性生理功能的舒张功能障碍引起的。在曾杰教授的手术病例中,严重的MR增加了LV的前负荷,这进一步加重了LV的负担,并导致症状恶化。

该患者亚群在表型上类似于EF保留的非HCM相关充血性心力衰竭,对本例手术患者的治疗同样也为曾杰教授团队补充了相关诊疗经验。

曾杰教授总结,在梗阻性HCM患者中,药物治疗的目标是减轻、缓解和控制HF症状。以标准剂量给药时,可以滴定负性肌力药物(β-受体阻滞剂、维拉帕米和二吡喃胺)以对抗HF症状。在非梗阻性疾病中,β受体阻滞剂和维拉帕米可能通过延长左心室充盈期来降低心率和改善舒张功能障碍。

绝大多数非梗阻性HCM患者(休息时和运动激发时无/小压差)无症状或轻度症状(NYHA功能分级I-II),通常发生晚期心力衰竭或其他不良后果的概率较低,不需要重大干预。对于药物治疗难治的症状严重(NYHA功能III级/IV级)亚组(无论HF是EF保留或减少),心脏移植将被视为恢复可接受生活质量的最终补救措施(约为转诊队列的2%。

对于有症状的患者,治疗原则取决于患者是否有流出道阻塞。无明显流出道阻塞的患者可从射血分数保留的心力衰竭治疗方法中获益,这部分患者的治疗可能具有挑战性。迄今为止,关于非梗阻性HCM患者TEER的唯一公开数据集中在运动期间的严重低血压和晕厥前,这被认为是严重MR的结果。

在此例手术的患者中,在HCM心力衰竭的最大指导医疗治疗后,呼吸困难症状没有明显缓解。他的全身虚弱使他丧失了生活自理能力。为了缓解患者的严重症状并延迟移植时机,TEER可能是唯一的选择,并且在短期随访中显示出显著的疗效。

随着结构性心脏病经导管介入诊疗技术在国内的发展与推广,能成熟掌握各类介入诊疗术式的术者已不在少数,标志着团队对一类术式成熟掌握的事件,往往就是基于术式之上的创新与突破。

应对非梗阻性HCM合并严重MR患者,曾杰教授团队因病制宜,采用MitraClip®进行TEER手术以缓解患者症状,既是团队的一次厚积薄发,亦是团队进阶的重要标志,背后是曾杰教授在日积月累的诊疗过程中创新思考的沉淀,也是团队多台结构性心脏病介入手术操作中扎实手术功底的打磨。

“使用MitraClip®系统降低有症状的非梗阻性HCM患者的MR,可能会为那些缺乏其他选择的手术候选患者的严重症状的治疗提供额外的选择,不过我们仍需要对TEER进行更多的临床研究,以更好地评估其在治疗症状性非梗阻性HCM中的可行性和安全性。”

路漫漫其修远兮,在结构性心脏病诊疗创新突破的这条道路上,曾杰教授团队还将继续上下求索。

专家简介

曾杰

四川省人民医院

心血管病学博士,四川省人民医院心内科结构组组长,副教授,硕士研究生导师。国内知名结构性心脏病学专家,国家卫健委房颤卒中防治委员会委员,国内最早独立开展左心耳封堵术技术的医生之一。亚太青年结构心脏病俱乐部黄金会员。长期从事结构性心脏病诊疗和心源性卒中防治工作,擅长房颤左心耳封堵、经导管主动脉瓣置换术、经导管二尖瓣修复技术(MitraClip技术)等结构性心脏病前沿技术,带教国内多家大型医院开展结构性心脏病技术。

王胰

四川省人民医院

心血管超声及心功能科副主任医师,心血管病学博士,博士后,硕士生导师,中国医药教学学会超声专委会秘书及青年委员会常委,中国超声医学工程学会超声心动图专委会青年委员,四川省人民医院心血管超声及心功能科负荷超声心动图及心脏造影组组长,巴黎南部心血管病研究院访问学者,亚太青年结构心脏病俱乐部银晶会员。长期从事心血管疾病超声诊断工作,主攻瓣膜疾病评估、冠心病的超声心动图诊断、治疗指导及预后评估,擅长心脏微创介入术中经食管超声心动图监测。

扫码查看原文