梁敏 何奔

上海交通大学医学院附属胸科医院

研究背景

对于冠心病(CAD)患者,部分指南建议初始使用高强度的他汀类药物以达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降低至少50%的目标。另一种方案是初始使用中等强度的他汀类药物,并调整药物剂量以维持LDL-C到一个特定水平。目前还没有临床试验头对头(head to head)地在冠心病患者中比较研究这两种降脂策略。本次公布的 LODESTAR研究就针对这一问题进行研究做出解答,评估在冠心病患者的长期临床结果方面,低密度脂蛋白胆固醇水平引导的用药方案(以下简称为目标治疗)是否不逊于高强度他汀类药物策略。

研究过程

LODESTAR研究是一项随机、多中心、开放标签、非劣效性试验,在韩国12个医疗中心开展。共纳入4400名临床诊断为冠心病的患者,包括稳定性缺血性心脏病和急性冠脉综合征(不稳定心绞痛和急性心肌梗死),以1:1随机分为目标治疗组和高强度他汀类治疗组。在目标治疗组,LDL-C的目标水平为50-70 mg/dL。初次进行他汀治疗患者,起始中等强度的他汀治疗(瑞舒伐他汀10mg或阿托伐他汀20mg),而目前已在进行他汀治疗的患者,通过调整药物剂量维持LDL-C在50-70 mg/dL。在高强度他汀类药物治疗组(瑞舒伐他汀20mg或阿托伐他汀40mg),研究过程中不论LDL-C水平均不调整剂量。主要终点为主要心脑血管不良事件,包括3年内的全因死亡、心肌梗死(MI)、中风和任何冠状动脉血运重建。次要终点包括(1)新发糖尿病,(2)因心力衰竭而住院,(3)深静脉血栓或肺血栓栓塞,(4)外周动脉疾病的血管内重建,(5)主动脉介入或手术,(6终末期肾病,(7)因不耐受而停止药物治疗,(8)白内障手术,以及(9)异常实验室检查结果。为满足非劣效性假设,事件发生率的单边97.5%可信区间的上界差值须小于3.0%。

研究结果

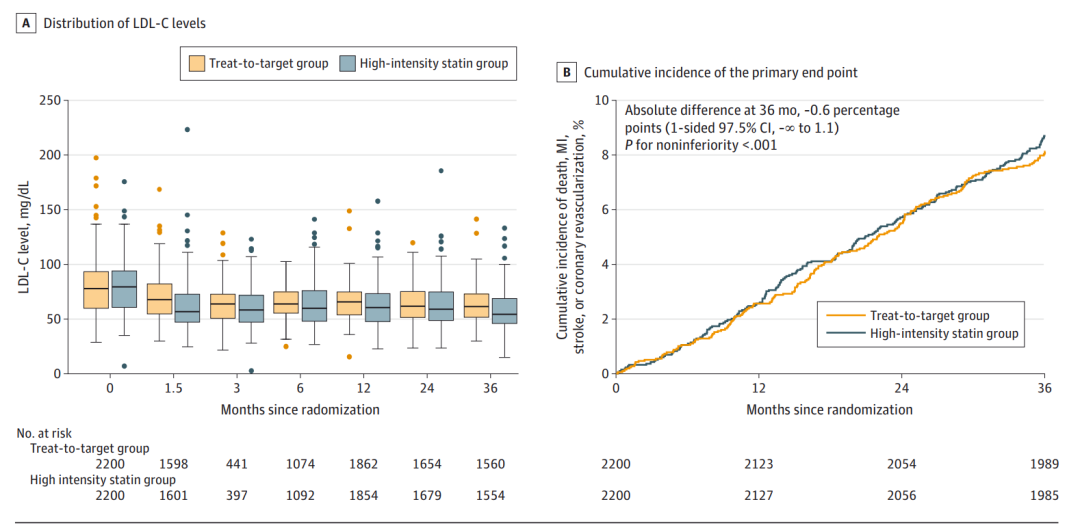

在4400名患者中,4341名患者(98.7%)完成了试验(65.1±9.9岁; 1228名女性[27.9%])。在有6449人年随访的目标治疗组(n = 2200)中,分别有43%和54%的患者使用了中等强度和高强度的剂量。3年间目标治疗组的LDL-C水平为69.1±17.8mg/dL,高强度他汀组(n=2200)为68.4±20.1mg/dL(与目标治疗组相比,P=0.21)。目标治疗组的177名患者(8.1%)和高强度他汀组的190名患者(8.7%)发生主要终点事件(绝对差异,-0.6%[单边97.5%可信区间的上界差异为1.1%];非劣效性P < .001)。

图 LODESTAR试验主要结果

研究结论

就冠心病患者3年内发生全因死亡、心梗、中风或者冠脉血运重建手术的风险而言,将LDL-C水平维持在 50 to 70 mg/dL的目标治疗策略并不劣于高强度他汀类治疗。这项研究结果支持目标治疗策略的适用性,该策略可能允许为患者采取量身定制的降脂方法,并考虑到个体对他汀类药物治疗反应的个体差异性。

何奔教授研究解读

他汀类药物通过竞争性抑制内源性胆固醇合成限速酶 HMG-CoA 还原酶,阻断细胞内羟甲戊酸代谢途径,使细胞内胆固醇合成减少,从而反馈性刺激细胞膜表面低密度脂蛋白(LDL)受体数量和活性增加,使血清胆固醇清除增加、水平降低,不仅能强效地降低总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白(LDL),而且能一定程度上降低三酰甘油(TG),升高高密度脂蛋白(HDL),临床上主要用于降低胆固醇尤其是低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C),从而治疗动脉粥样硬化,现已成为冠心病预防和治疗的最有效的降脂药物。

目前的临床指南推荐了2种他汀类药物治疗策略:(1)LDL-C水平指导的用药策略,或(2)从高强度的他汀类药物治疗开始,没有预定的LDL目标。尽管这两种策略在目前的临床实践中被广泛接受和使用,但是在冠心病患者中它们的有效性或安全性还没有临床试验进行头对头比较研究。高强度的他汀类药物治疗方案更为简单,因为它减少了根据LDL-C水平随访调整他汀类药物强度的需要,但是药物反应的个体差异性和长期使用高强度他汀类药物的不良影响也引起患者及医生的担忧。相反,以LDL-C水平指导的用药策略可以采取有针对性的方法,同时促进患者与医生的沟通,从而提高治疗的依从性。该研究说明将LDL-C水平维持在 50 to 70 mg/dL的目标治疗策略并不劣于高强度他汀类治疗,考虑到个体对他汀类药物治疗反应的个体差异性,对他汀类药物有良好治疗反应的患者可能不需要高强度的剂量,该研究为允许患者采取量身定制的降脂方法提供了证据支持。

然而,该研究也有其局限性。首先,需要证实该LDL-C目标水平对CAD患者的有效性。最新的欧洲指南中LDL-C的目标值已被降低到低于55mg/dL。其次,在目标治疗组中,LDL-C达标的比例仅为60%左右。在该实验中,方案规定无论基线LDL-C水平如何,都要先进行中等强度的治疗,但如果基线LDL-C水平大于100mg/dL时进行高强度治疗,可能会更早达到目标LDL-C水平。此外,对于相当一部分使用他汀类药物不能充分降低LDL-C水平的患者,应积极考虑非他汀类药物的附加治疗。第三,主要事件发生率较低,这种情况下3.0%的固定非劣效区间设置过于宽松。第四,由于事件数量较少,很难在主要终点内对个别临床结果进行比较。第五,该试验的随访期为3年,这个随访时间可能相对较短,无法反映两种策略的长期效果。