专家视点|殷跃辉:冷静看待房颤消融治疗领域PFA、射频与冷冻的“三足鼎立”之势

2023-03-26 18:53

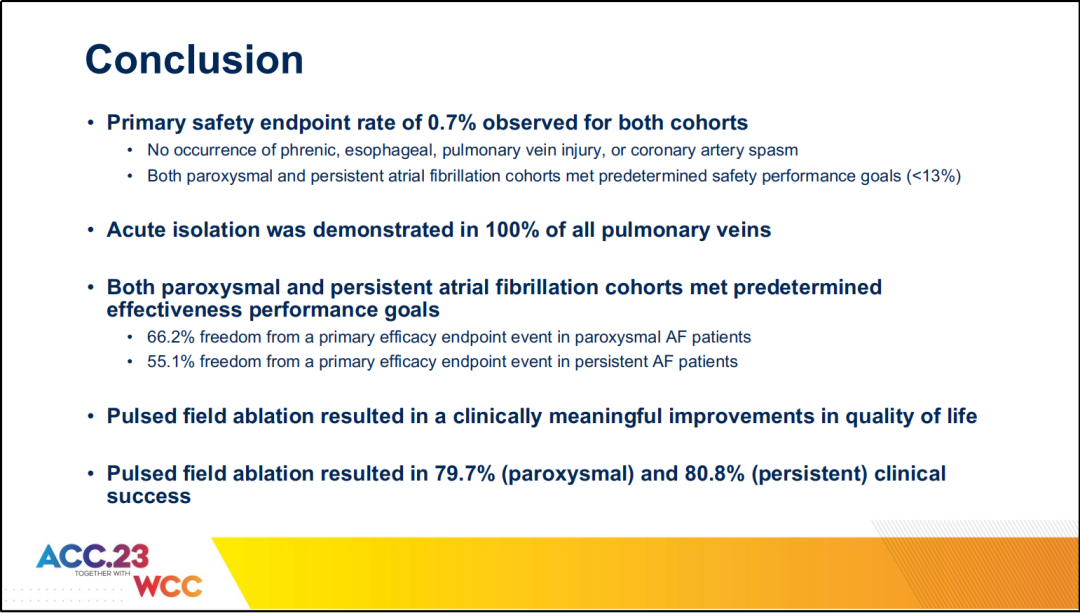

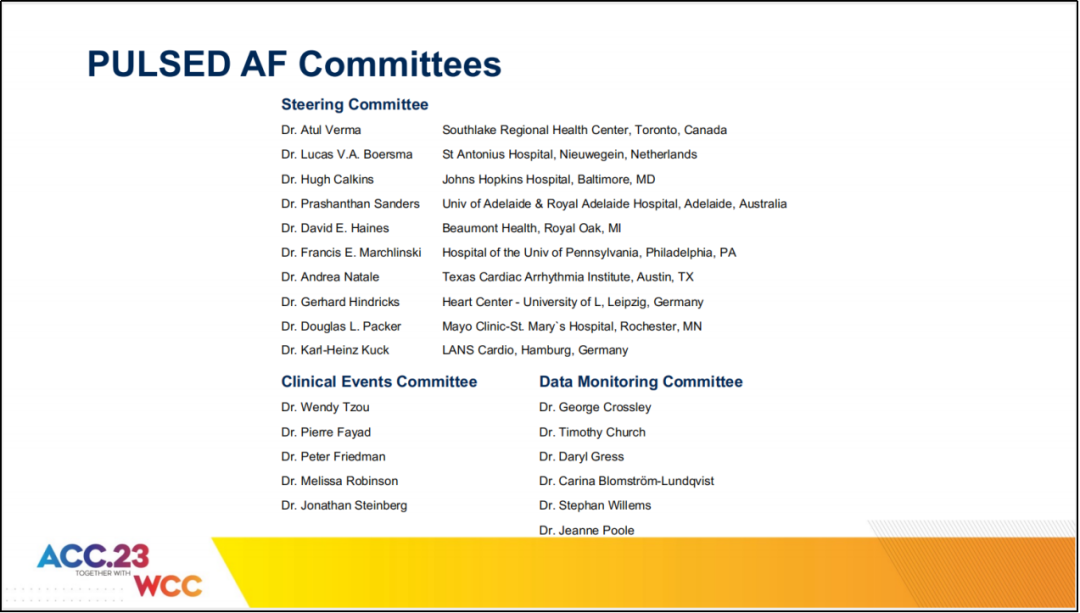

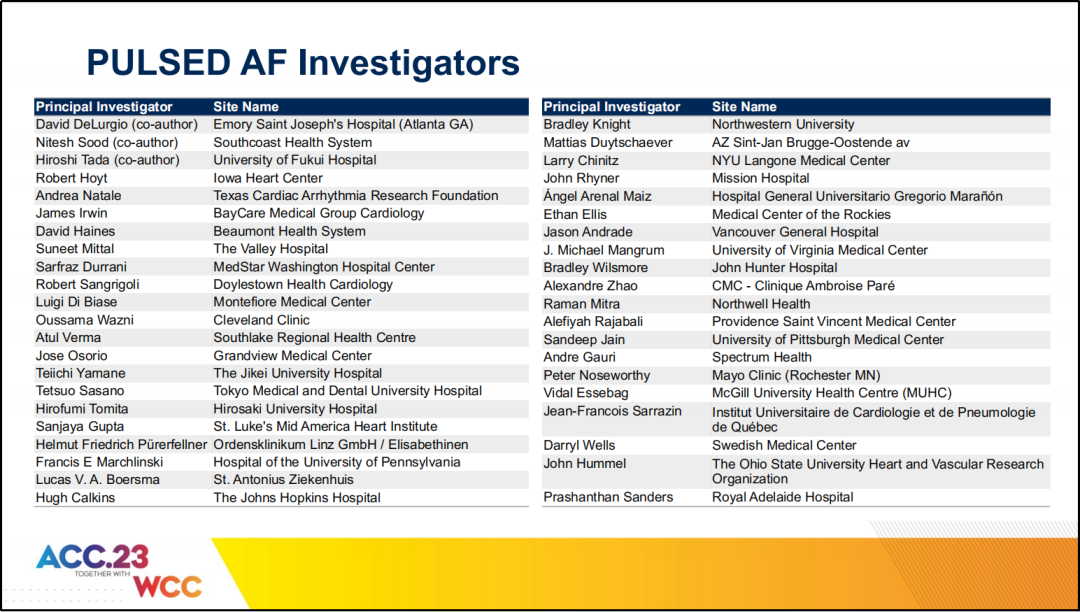

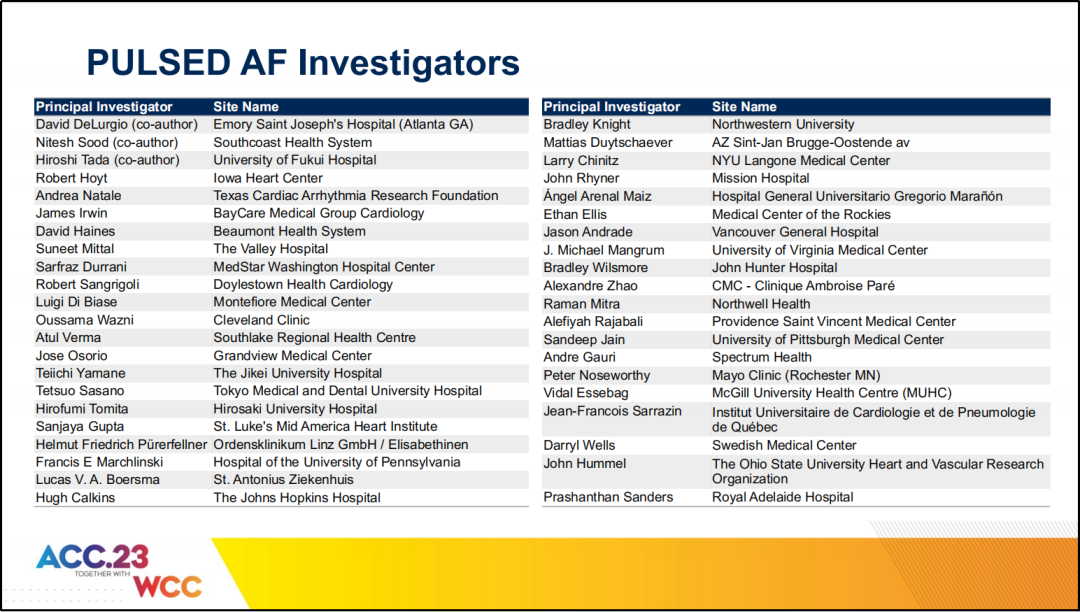

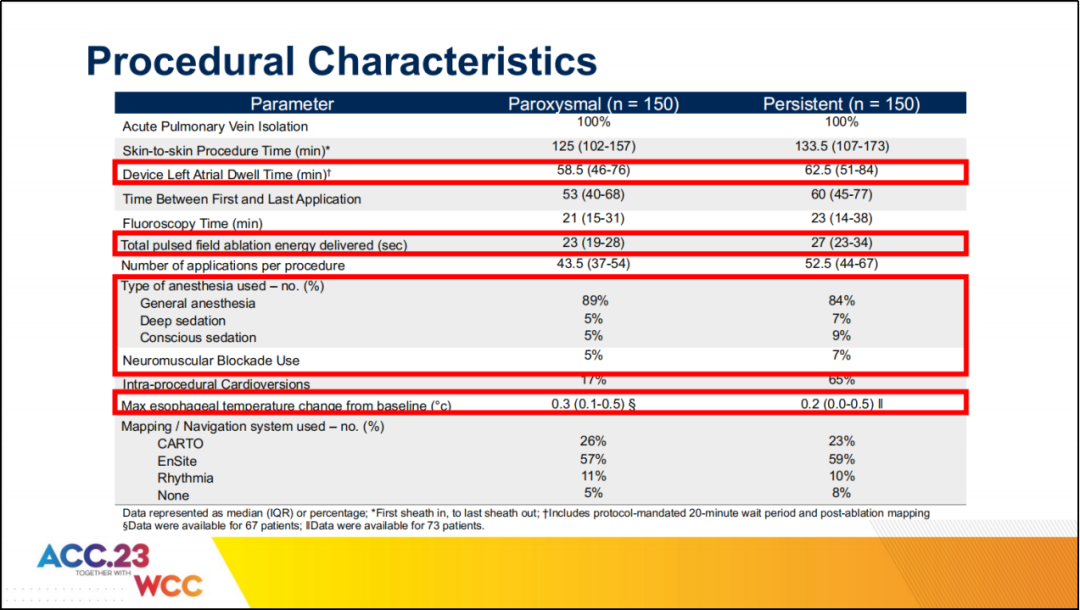

在最近结束的2023年美国心脏病学年会(ACC 2023)上,加拿大蒙特利尔麦吉尔大学健康中心Atul Verma博士公布了Pulsed AF Pivotal试验结果,再一次将人们的目光拉向火热的脉冲电场消融(PFA)。结果表明,在300名被纳入主要分析队列中的患者中,脉冲场消融术成功消除多达三分之二房颤患者的异常心律,且疗效可持续至少12个月,主要安全性不良事件发生率(0.7%)较低。

研究设计

严谨且可靠

研究结果

有效性相当,而安全性更好

结论虽在意料之中

专家简介

殷跃辉

重庆医科大学附属第二医院