“工欲善其事,必先利其器”,过去四十年,中国冠脉介入治疗的快速发展与器械创新相行相伴。对于“冠脉介入最后一道堡垒”——钙化病变,Shockwave血管内冲击波新技术的出现为临床医生攻坚克难提供了有力武器。近日,哈尔滨医科大学附属第四医院心内科杨巍主任团队迅速引进Shockwave血管内冲击波新技术,与本中心高阻力病变诊疗经验有机结合,引领哈医大四院心内科钙化病变介入治疗进入新阶段。

病例简介

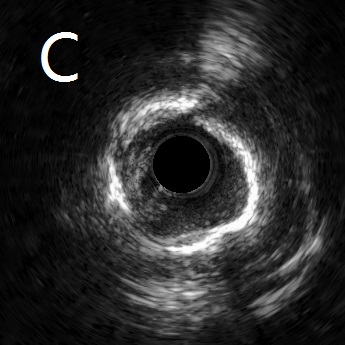

患者为77岁女性。因冠心病进行冠状动脉介入治疗,血管造影示冠状动脉前降支闭塞,且伴有严重钙化(图A)。经过不懈努力,导丝最终顺利通过闭塞段,并于闭塞段先行使用球囊扩张进行病变预处理。然而,坚硬致密的钙化斑块导致预扩球囊无法行病变充分扩张,球囊“狗骨头”症明显(图B),此时直接植入支架,通常会出现支架膨胀不良,难以维持血管管腔,无法保证患者预后。遂采用血管内超声对病变处进行检测,提示病变处存在严重的360度环形钙化(图C、D)。

手术策略

手术团队经过对该病变的反复分析,钙化严重,球囊扩张无法达到理想效果;血管迂曲,旋磨操作难度大、风险高,若发生穿孔、慢血流、无复流,后果将是灾难性的。因此,决定采用Shockwave血管内冲击波导管,对钙化病变进行预处理,以期有效断裂钙化、恢复血管顺应性,并减少严重血管并发症的发生。

手术过程

经前述预扩球囊处理后,Shockwave血管内冲击波导管顺利达到钙化狭窄处。经三次抽真空操作将Shockwave导管中空气充分排出,采用1:1造影剂盐水,将Shockwave球囊导管扩张至4atm,按动手柄按键,一键启动血管内冲击波治疗,每组10次;10次后,将Shockwave扩张至6atm维持10s,以检验血管内冲击波治疗效果并最大化治疗处管腔获益,后回抱导管。微调Shockwave导管位置,优化脉冲能量在病变段分布,在钙化狭窄处共进行4组上述血管内冲击波治疗,随后再次使用预扩球囊对病变处进行扩张,此时球囊切迹消失,血管充分扩张(图E);复查IVUS,可见钙化断裂,管腔获得(图F)。

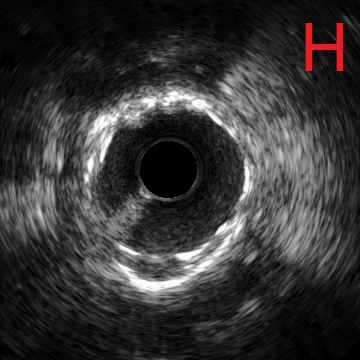

对冠状动脉造影及IVUS图像进行综合判断,已经具备安全进行冠状动脉支架治疗的条件,于是在病变处植入支架治疗,随后在IVUS指导下采用后扩球囊改善贴壁情况,最终支架膨胀理想,顺利完成手术(图G、H)。

术者点评

《冠状动脉钙化病变诊治中国专家共识(2021版)》显示,冠状动脉钙化随年龄增加而增加,在40-49岁人群中的发生率约为50%,在60-69岁人群中的发生率约为80%。冠状动脉内膜的严重钙化通常会导致血管管腔变形明显,多呈严重的偏心性狭窄。介入治疗过程中导丝、球囊常常难以通过,即便通过后球囊无法充分扩张,强行扩张球囊反而导致血管严重撕裂,甚至心包填塞。而支架更难以通过此种病变,出现支架脱载,支架无法完全膨胀,引起支架内血栓、再狭窄。以往采用的冠状动脉钙化斑块旋磨术,则仅可处理血管内膜的浅层钙化,对中膜钙化、钙化结节或重度钙化“束手无策”,需要与其他器械配合使用。另一方面,该器械操作相对复杂,学习曲线长,且术后并发症发生率较高

Shockwave血管内冲击波导管是钙化病变针对性治疗利器。脉冲式的血管内冲击波可形成瞬时50个大气压的冲击力,对钙化病变产生挤压、剪切应力,使血管壁内膜和中膜下的钙化病变碎裂松软,从而达到钙化斑块修饰,扩大管腔面积效果,为后续的支架植入和充分扩张提供条件。同时,刚柔并济——在断裂坚硬的钙化病变时,微创柔软的血管内膜,最大限度降低了血管并发症的发生。以Disrupt CAD系列临床研究为代表的循证证据表明,Shockwave血管内冲击波导管在钙化病变治疗中,安全性高、心血管主要不良事件发生率低,且无钙化斑块脱落导致的慢血流、无复流等严重并发症;有效性好,手术成功率高、术后管腔即刻获得高、管腔残余狭窄率低、支架扩张良好。

针对临床棘手的高阻力病变,哈医大四院心内科全面应用介入新技术,通过多种腔内影像学技术深入评估,针对患者病变类型采取专业的个体化治疗策略,“遇硬则刚、见柔则柔”,以精准安全、优质高效作为宗旨,勇于担负守卫心血管健康的神圣使命。

专家简介

杨巍

哈尔滨医科大学附属第四医院(点击进入专家个人主页)

心血管内科主任,内科教研室主任,主任医师,二级教授,医学博士,博士后,博士生导师,龙江名医,享国务院特殊津贴专家。美国心脏病学会专家会员(FACC),美国心脏病学会专家会员(FACC),中国医师协会心血管内科分会委员,中国老年保健研究会氢医学分会副主任委员,中国国际医疗保健促进会心血管分会委员,中国国际医疗保健促进会心血管分会委员,中国生物工程学会介入工程分会委员、常委,中国医疗器械联盟心脑血管介入医学学会理事,中国医学装备协会心血管装备专业委员会常委 ,中国老年医学会心电与心功能分会委员,中国抗癌协会整合肿瘤心脏病学会委员,黑龙江省医促会动脉粥样硬化及冠心病专业委员会主任委员。主持国家科技部863高科技项目1项,国家自然科学基金3项,SCI论文多篇,专利多项。