2023年4月21日,在第二十六届全国介入心脏病学论坛暨第十二届中国胸痛中心大会期间,《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》发布会顺利召开。

此次发布会,由复旦大学附属中山医院葛均波院士和北京大学第一医院霍勇教授共同担任主席,中国人民解放军总医院陈韵岱教授、广东省人民医院陈纪言教授、福建医科大学附属协和医院陈良龙教授、阜外华中心血管病医院高传玉教授、东南大学附属中大医院马根山教授等众多专家学者共同参加,由北京大学第一医院龚艳君教授主持。

正式启航!

▼▼▼

启动仪式

《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》由中国医师协会心血管内科医师分会超声心动图和影像学组联合《中国介入心脏病学杂志》编辑委员会牵头组织相关领域专家撰写,旨在结合我国实际国情和临床实践,进一步帮助我国广大临床工作者深入认识CT-FFR、合理规范应用CT-FFR。

启动仪式环节,葛均波院士、陈韵岱教授、陈纪言教授、陈良龙教授、高传玉教授和马根山教授共同上台,见证并宣告《共识》的正式亮相!

规范诊疗,助推“健康中国”建设

▼▼▼

作为我国创新诊断技术的倡导者,霍勇教授在致辞中表示,当前我国心脑血管疾病发病率呈现持续上升的严峻形势,作为心血管医生,尤其作为基层心血管医生应该发挥更大的作用,特别是随着医疗技术水平和医疗设备性能的提升,大部分医院包括县级医院,都已经具备了很好的CTA检查条件,通过冠脉功能学检测更好地评估心血管疾病和严重程度,已经成为一种非常重要的评估手段,CT-FFR技术的出现,必将更加有利地推动冠心病诊疗精准化。

希望《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》的发布,能够帮助各级医生和医疗机构更好地使用CT-FFR,加强对冠心病患者的无创评估和精准诊疗,进一步规范冠心病诊疗,并助推我国冠心病基层诊断普及率,从而让CT-FFR成为每一位临床医生和影像科医生诊疗的基本工具,促进心血管疾病的防治,促进“健康中国”建设。

共识制定背景和过程

▼▼▼

龚艳君教授精彩分享

龚艳君教授向大家介绍了《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》制定的背景与过程。

龚艳君教授提到,有数据显示,我国冠心病患者已达1139万,冠心病和急性心肌梗死的死亡率不断攀升,如何及时准确的诊断和精准治疗至关重要。但冠脉造影和冠脉CT虽然可以从解剖学上评价狭窄,却难以从功能学角度评价狭窄对心肌血供的影响,虽然血流储备分数(FFR)作为评价冠脉缺血的“金标准”,让冠心病诊疗进入了功能学检测时代,但因价格贵、操作时间长等原因,导致我国临床应用比例较低。

基于此,同时提供冠状动脉的解剖学和生理学信息,不需要使用药物辅助,不增加辐射剂量,无创、智能、精准的CT-FFR应运而生。

为规范CT-FFR在国内的临床应用,由中国医师协会心血管内科医师分会超声心动图和影像学组联合《中国介入心脏病学杂志》编辑委员会牵头组织相关专家,启动了CT-FFR应用临床路径中国专家共识的编写工作,以加强临床工作者对CT-FFR的认识,助推CT-FFR的临床普及与应用,优化冠心病血运重建策略选择,提高冠心病介入诊疗能力和水平,改善冠心病患者的临床预后。

自2022年5月项目启动以来,经过专家顾问会数次讨论、反复沟通,不断完善调整,历时11个月,《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》终于在2023年4月正式发布。

后续,将会开始进行共识的全国宣讲分享,希望给更多临床医生带来CT-FFR的实用“宝典”,并真正应用于临床实践中。

精学深悟,全面解读CT-FFR的临床应用

▼▼▼

陈韵岱教授精彩分享

作为此共识的通信作者,陈韵岱教授从CT-FFR的基本原理和诊断效能、图像质控和工作流程、临床证据、临床应用路径、局限性五大方面对共识进行了详细解读。

CT-FFR是一项无创的图像后处理技术,是基于常规CCTA所获得的冠状动脉图像,将冠状动脉狭窄的解剖严重程度与其生理效应耦合起来,提供了狭窄病变的生理学信息,兼具形态学、流体力学仿真的功能学信息,可以使临床医师能更全面地了解冠状动脉的供血情况。基于3D-CFD技术的CT-FFR最早是由美国HeartFlow公司开发,于2014年获得美国FDA批准认证,由深圳睿心智能医疗开发的睿心分数(RuiXin-FFR)也是基于3D-CFD技术的CT-FFR产品,于2021年获得NMPA三类认证,其他的技术原理包括降阶CFD的CT-FFR和深度学习的CT-FFR。

在图像质控方面,共识推荐用于CT-FFR测量的CCTA图像要用至少64排探测器的CT,遵守心血管CT指南扫描规范,有严重伪影和严重钙化(总钙化积分>1000)的图像不建议进行CT-FFR测量,测量位置建议同时提供靶血管、靶病变及跨病变的CT-FFR。

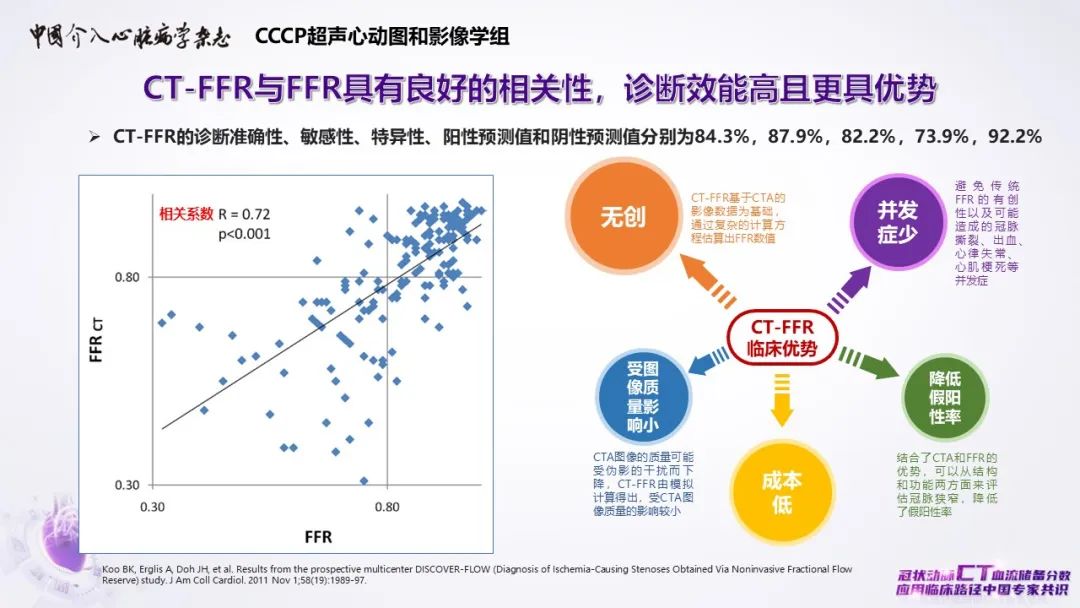

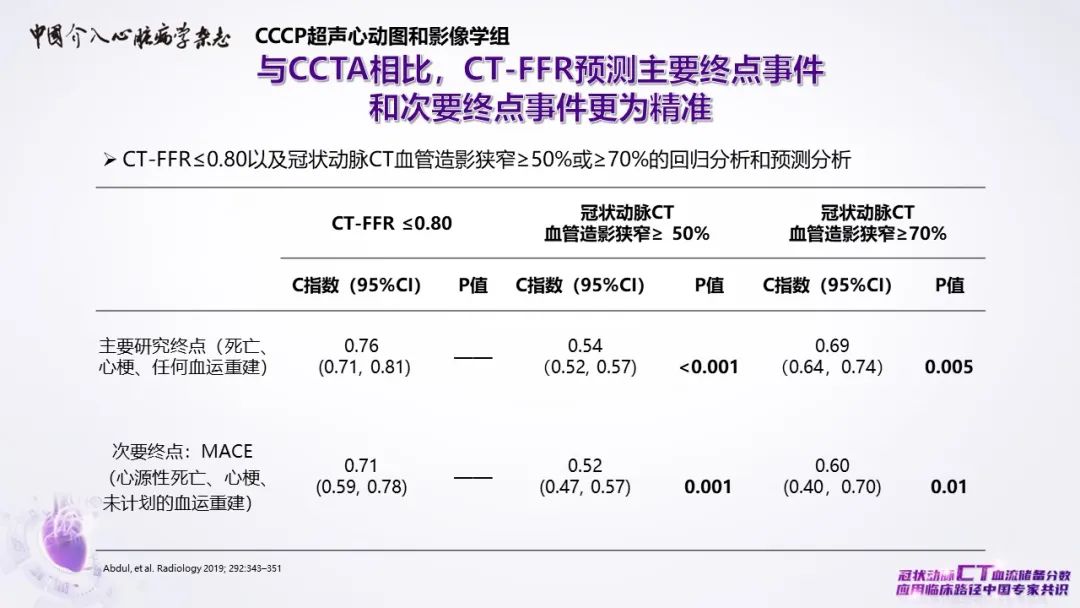

多项临床研究表明,CT-FFR在检测和排除引起缺血的冠状动脉病变方面,具有高度敏感性和特异性,可减少ICA的使用,提高血运重建占比,而且与CCTA相比,CT-FFR预测的主要终点事件和次要终点事件更为精准。

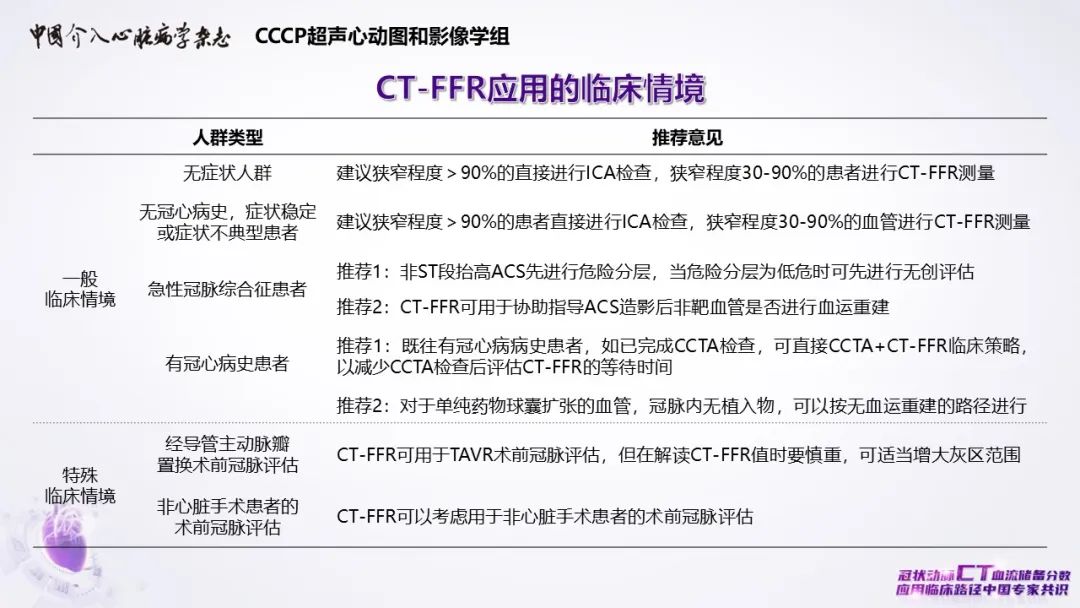

共识中将CT-FFR的临床路径分为一般临床情境和特殊情境两种,在临床使用中需要根据不同场景进行选择。对于一般临床情境,明确指出,CT-FFR>0.80,该血管可能不存在缺血;0.70~0.80为灰区,应综合其他临床信息和检查结果,可充分调整药物治疗后再进行判断;小于0.70认为该血管可能存在缺血,建议进行ICA。对于特殊情境,推荐CT-FFR可用于TAVR术前冠状动脉评估和非心脏手术患者的术前冠状动脉评估。

陈韵岱教授最后呼吁,希望大家共同努力开展高质量临床研究,为CT-FFR的临床广泛应用提供更多证据支持。

乘风破浪潮头立,扬帆起航正当时。

相信,《冠状动脉CT血流储备分数应用临床路径中国专家共识》的发布,必将进一步规范功能学精准评估,为我国冠心病诊治提供全新动力,更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

写作组成员

龚艳君(北京大学第一医院),刘学波(同济大学附属同济医院),杨俊杰(中国人民解放军总医院),张龙江(中国人民解放军东部战区总医院)。

专家组成员

(按照姓名汉语拼音排序):陈端端(北京理工大学生命学院生物医学工程系),陈纪言(广东省人民医院),陈良龙(福建医科大学附属协和医院),陈韵岱(中国人民解放军总医院),程流泉(中国人民解放军总医院),傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),高传玉(河南省人民医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),龚艳君(北京大学第一医院),郭军(中国人民解放军总医院),贺勇(四川大学华西医院),侯阳(中国医科大学附属盛京医院),霍勇(北京大学第一医院),季福绥(卫生部北京医院),金征宇(北京协和医院),孔祥清(江苏省人民医院),兰宏志(深圳睿心智能医疗科技有限公司),李保(山西省心血管病医院/山西二院),李东(天津医科大学总医院),李刚(四川省人民医院),李建平(北京大学第一医院),李浪(广西医科大学第一附属医院),李小虎(安徽医科大学第一附属医院),刘斌(吉林大学第二医院),刘巨(南方科技大学力学与航空航天工程系),刘学波(同济大学附属同济医院),卢光明(中国人民解放军东部战区总医院),吕滨(中国医学科学院阜外医院),马根山(东南大学附属中大医院),马礼坤(安徽省立医院),彭建军(北京世纪坛医院),钱杰(中国医学科学院阜外医院),钱菊英(复旦大学附属中山医院),秦勤(天津胸科医院),邱春光(郑州大学第一附属医院),邱建星(北京大学第一医院),王怡宁(北京协和医院),夏黎明(华中科技大学附属同济医院),徐磊(首都医科大学附属北京安贞医院),严福华(上海交通大学医学院附属瑞金医院),阳炜光(斯坦福大学心血管生物力学计算实验室),杨俊杰(中国人民解放军总医院),杨丽霞(中国人民解放军联勤保障部队九二〇医院),杨敏福(首都医科大学附属北京朝阳医院),于波(哈尔滨医科大学第二附属医院),袁祖贻(西安交通大学医学院第一附属医院),苑海涛(山东省立医院),张佳胤(上海市第一人民医院),张龙江(中国人民解放军东部战区总医院),张亚琴(中山大学附属第五医院),张兆琪(首都医科大学附属北京安贞医院),郑敏文(中国人民解放军空军军医大学第一附属医院)。