作为高血压治疗的三大方式(药物治疗、生活方式干预、介入治疗)之一,近年来,RDN(Renal Denervation,肾动脉交感神经射频消融术)循证医学证据的日益丰富和创新器械不断迭代,安全性和有效性也逐步得到领域专家广泛认可。

2023年4月22日,第二十六届全国介入心脏病学论坛暨第十二届中国胸痛中心大会(CCIF&CPCC2023)举办期间,高血压介入论坛顺利召开。从基础到指南,从循证到操作,聚集众多领域专家,共同探讨RDN技术的前沿新知,探索RDN技术在临床应用的更多可能性。

序曲:螺旋上升

RDN时代即将拉开序幕

▼▼▼

心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇教授在致辞中表示,在过去20年时间,高血压的介入治疗处于螺旋式上升前进的阶段,随着RDN治疗高血压的安全性和有限性的临床证据不断积累,欧洲和中国的高血压指南都在逐步推荐RDN作为高血压的治疗选择。心血管健康联盟正在国家卫健委的指导下,有序推动此项工作的展开。主要分为三个部分,第一部分是RDN中国专家共识的编写;第二部分是建立培训体系,推广RDN治疗技术的开展;第三部分是对临床医师和患者进行RDN治疗调研,根据调研评估RDN治疗高血压应从哪些方面入手。

“如何筛选合适的患者进行RDN手术,如何对临床医师进行规范化培训,是我们目前需要面对的问题。几款国产的RDN器械今年有望通过国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,相信同样将会为RDN技术的规范、普及、推广带来新的发展契机,从而进一步促进高血压学科蓬勃发展。”

循证为基,共识先行

执笔专家、资深RDN研究者Felix Mahfoud教授深度解读

《ESC/EAPCI RDN在高血压管理中的临床共识》

▼▼▼

2023年2月15日,欧洲心脏病协会(ESC)高血压委员会和欧洲经皮心血管介入学会(EAPCI)在《European Heart Journal》联合发布了RDN治疗高血压的共识文件,共识中既回顾了既往RDN临床研究的安全性及有效性的循证证据,同时对RDN的推荐等级进行了更新,明确建议RDN可作为未控制高血压的辅助治疗选择。

本论坛特别邀请到共识执笔专家及RDN资深研究者,欧洲高血压学会“介入性高血压治疗工作组”副主席,德国萨尔兰大学医学院Felix Mahfoud教授,对共识更新内容进行深度解读。他表示,自2018年ESC/ESH高血压指南发布以来,多项RDN相关的高质量随机对照研究已经开展,部分已经公布了相关研究成果。同时,RDN消融器械也进行了创新和改进,并陆续开展进一步的临床研究进行证明。在此背景下,非常有必要发布有关RDN治疗高血压的专家共识。Felix Mahfoud教授总结了新共识的十大要点:

1)自2018 年ESC/ESH高血压指南发布以来,多项高质量研究,包括基于RDN的随机、假对照试验,证明了射频和超声RDN在轻-中度、重度和难治性高血压等广泛患者中具有覆盖24小时的降压效果;

2)除了与股动脉穿刺相关的风险(低于1%)和患者的辐射暴露之外,专家组没有发现任何与RDN相关的安全性风险增加;

3)长达3年的长期随访数据显示,在肾功能正常或轻-中度降低的高血压患者中,新发肾动脉狭窄(<1%)或肾功能恶化的发生率无显著增加;

4)在登记注册研究和假手术对照的RCT研究中,RDN的降压效果至少可以持续3年;

5)依从性不佳是血压良好控制的主要障碍,应该在所有血压控制不佳患者中评估其依从性;

6)RDN可以考虑在符合以下条件的顽固性高血压患者中应用:诊间血压≥140/90mmHg;24小时动态平均血压≥130mmHg或者白天平均血压≥135mmHg;服用≥3种降压药;eGFR≥40 ml/min/1.73m²;

7)通过共同的商讨决策,RDN可以作为无法耐受长期降压药物治疗患者的选择;

8)在综合考虑高血压靶器官损害、心血管并发症等因素的整体心血管风险评估后,对于高风险患者更倾向于进行RDN的治疗;

9)在进行共同治疗决策制定时,应该进行充分的知情告知和患者教育,应该充分告知患者RDN治疗的获益、局限性以及相关风险;

10)高血压专家、经皮心血管介入专家组成的多学科团队共同评估RDN治疗的指证以及开展手术。

Felix Mahfoud教授表示,RDN拓展了有效降低血压和促进血压达标的治疗方式,基于长达3年的数据支持,RDN被认为是一种安全的血管介入手术。

“RDN可能并不能治愈高血压患者,但RDN是除了改善生活方式和降压药物治疗外,基于循证医学证据进行降压治疗的有效补充手段。”

专家视角:临床需求为上

“我们一直走在不断探索前进的道路上”

▼▼▼

“RDN技术从2009年发展到现在,短暂的15年时间,陆续出现了许多临床证据。RDN技术的路还很长,但不管怎样,这条路已经开始了,走下去,便一定会有光明的。”

首都医科大学附属北京安贞医院周玉杰教授、天津市第一中心医院卢成志教授、北京大学人民医院孙宁玲教授、北京大学第一医院马为教授作为主持与讨论嘉宾,与中国医学科学院阜外医院蒋雄京教授、南京医科大学陈艾东教授和海军军医大学长征医院张玉强教授共同就RDN治疗高血压的基础话题进行了探讨。

左右滑动查看更多

周玉杰:RDN有效性尚需大规模临床研究验证

未来,RDN技术也许会成为高血压患者治疗的一个重要补充。通过器械迭代发展,RDN治疗将会更加精准、可控和智能。

周玉杰教授提到,RDN早期的临床研究结果并不理想,但也正是因为这些失败结果,促使了许多新型产品的设计创新。对于临床介入医生而言,RDN的操作难度相对较低,临床实施并不困难。但并不是所有的高血压患者均需要进行RDN治疗。这些临床决策需要一定的指南共识进行规范。如何提高RDN技术的有效率和应答率是亟待解决的一项问题,这一点主要依赖于器械的改进。对比三代RDN器械的发展,周玉杰教授表示,在器械技术迭代过程中,都是以提高消融效果为出发点。

此外,RDN治疗后能否真正降低心脑肾相关不良临床事件,并延长高血压患者的寿命,仍然需要大规模的临床研究进行长期随访验证。

蒋雄京:如何使RDN成为科学有效的治疗方法?

“只有做好这些奠基性的研究才能科学优化RDN的入选标准,确切预测RDN的降压疗法,准确评估RDN手术是否成功,真正确立RDN的治疗理念,使之成为科学有效的治疗方法。”

据蒋雄京教授介绍,RDN技术的发展历程并不是一帆风顺,射频消融技术的发展,推动了研究者对这一技术的兴趣,通过早期动物实验发现,对动物进行RDN介入治疗,有可能会造成肾动脉狭窄或动脉瘤的出现。然而,早期临床结果均以失败告终,但这并不影响研究者们对这一领域研究的热情。由于RDN早期器械是单电极导管,贴壁不好,消融不彻底,这也是导致早期研究失败的关键因素之一。新一代的多电极RDN器械能够尽可能多地对肾交感神经进行消融,电极稳定贴壁,消融点数多,节约操作时间,从而使得此类治疗方式更加有效。通过桡动脉入路进行RDN治疗也是未来一个重要的发展趋势。此外,RDN技术涉及多个学科,RDN团队建设也是此项技术展开的重要一环。在未来,最核心的问题是建立评估肾交感神经活性与血压关系的可靠方法。

陈艾东:RDN让高血压患者交感神经过度激活的天平重新恢复平衡

“高血压患者交感神经活性的天平发生了改变,RDN从根本上将这个天平重新平衡,是一个非常好的治疗思路。”

陈艾东教授从解剖角度阐述了RDN技术的应用。当肾脏交感神经末梢受到化学刺激或机械刺激时,兴奋通过交感传入神经到达中枢,经中枢系统整合后,反射性引起交感传出活动增强,引起肾脏入球小动脉收缩和血压升高。高血压患者会出现交感活性过度增强,随着高血压程度增加,交感神经放电活动也会相应增加。肾动脉去神经可以引起血压的下降,而对于正常血压则影响不大,这极有可能就是因为高血压患者,交感神经是过度激活的,因此,通过RDN治疗去交感神经,可起到一定的调节作用。而RDN能否将高血压患者的交感神经活性恢复至非常理想的状态,还有很长一段路要走。

张玉强:RDN在CKD合并高血压患者中的降压效果值得肯定

高血压是促进慢性肾脏疾病(CKD)的独立危险因素,终末期肾病患者高血压发病率在70%-90%。肾性高血压最重要的发病机制就是交感神经功能亢进。而CKD高血压比原发性高血压发病率高,联合用药比例高,且顽固性高血压比例非常高,控制率低,患者由于需要服用的药物过多,临床依从性很差。因此,寻求药物以外的干预措施达到长期控制血压具有重要意义。

张玉强教授说道,RDN作为近几年新兴的治疗方式,其在此类患者中的应用仍需要证明。由于CKD合并高血压患者相对于普通高血压患者更加复杂,通过魅丽纬叶的RDN消融器械*对8例患者进行了早期验证发现,RDN的降压效果值得肯定,且患者均未出现血管相关并发症,其有效性和安全性均得到了初步的验证。目前,该研究结果已发表在《Catheterization and Cardiovascular Interventions》杂志上。

行规范操作,为临床指引

助力实践技能提升,共促学科更好发展

▼▼▼

在随后的“RDN技术操作规范及共识解读”环节,由来自首都医科大学附属北京安贞医院李月平教授、天津市第一中心医院卢成志教授联袂主持、兰州大学第二医院余静教授、台湾大学医学院附设医院王宗道教授、复旦大学附属中山医院胡嘉禄教授、重庆医科大学附属第二医院黄晶教授担任讲者,中国科学院阜外心血管病医院蒋雄京教授、四川大学华西医院陈晓平教授和上海市第十人民医院张毅教授共同讨论。

左右滑动查看更多

余静:RDN安全性、有效性获临床研究证实

余静教授表示,过去十余年间,RDN治疗取得了极大进展,大量研究均证明了其安全性和有效性。SPYRAL-HTN 研究开启了全球最大范围RDN临床研究的新时代。特别是SPYRAL HTN-OFF MED和SPYRAL HTN-ON MED两项研究证明RDN治疗高血压是有效的,但针对什么样的高血压患者是有效的,应该如何做,仍值得进一步探讨。GSR研究通过3年随访进一步揭示了RDN在真实世界中的有效性和安全性。RADIANCE-HTN SOLO和RADIANCE-HTN TRIO研究则证明了超声RDN在轻中度高血压患者中的疗效和安全性。

目前国内RDN的研究主要集中在交感神经和高血压的机制、肾动脉交感神经的分布和功能、肾动脉交感神经消融后神经功能的评估和消融的能量等方面,以上海魅丽纬叶医疗科技有限公司的Netrod®网状多电极肾动脉射频消融系统*为例,国内产品在RDN产业突飞猛进,相信未来在RDN治疗方面一定能够发出更强有力的中国声音。

王宗道:RDN应用必须遵循临床医学证据——台湾经验

在临床上,什么样的患者适合进行RDN治疗必须遵循临床医学证据,王宗道教授进行了简要说明。2019年,由于第二代RDN射频消融研究的出现,台湾提出了(《THS/TSOC RDN治疗共识》),其适应证主要是从三个方面进行确认:即心血管事件风险、高血压成因以及和交感神经活性的关系。临床指标或影像学指标等预测因子虽然可以作为评估术中RDN是否成功的指标,但目前的临床证据仍然不足。在进行消融时,肾动脉主干和分支的消融对RDN治疗而言是必要的。在术中,通过肾神经刺激后,收缩压升高<20mmHg可能作为RDN降压效果的预测因子。

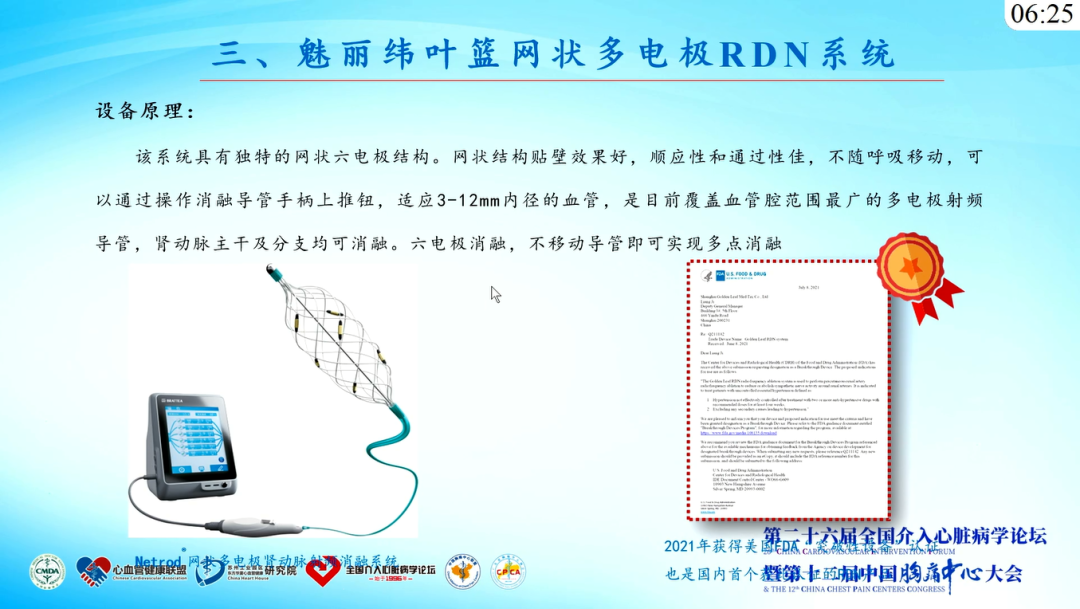

胡嘉禄:三款RDN器械技术原理及标测方法共享

工欲善其事,必先利其器。胡嘉禄教授详细介绍了3款RDN消融器械的技术原理。其中,上海魅丽纬叶医疗科技有限公司Netrod®网状多电极肾动脉射频消融系统*,可以通过手动操作将网状结构进行膨胀和贴壁,与自膨胀相比,贴壁效果更佳。

其最大特点是能够适应3-12mm内径的血管,这意味着在肾动脉的主干和分支均可进行消融。在设计上,六电极消融的横向和径向的离散度,比螺旋电极更小一些,因此,消融位点和能量的连续性更优,首尾相接,可以形成优质,连续的消融能量场,类似360°的横断面成功消融。

卢成志:RDN技术的操作流程

今年,国产RDN器械有望获批上市,为此,卢成志教授详细介绍了RDN技术的操作流程。

术前准备,应遵循现有共识推荐的适应证对患者进行严格筛选。一些常备药物,如抗凝药、止痛药和麻醉药也是必要的。标准的RDN治疗可选择局麻或全麻。手术路径目前主要通过股动脉进行穿刺,导管进入肾动脉后,应首先通过不同体位的肾动脉造影,使得肾动脉主干和分支血管显影充分,以此提升RDN消融的精度和速度。根据血管形态选择不同的指引导管进行操作。在消融时,应根据术中消融的反应来决定需要消融的点。如果肾动脉的主干较长,主干需要消融的位点就会增加,如果是分支较多,则需要分别进入每一个不同的肾动脉分支分别进行消融。消融结束后,应观察有无一些不良反应。

黄晶:RDN——离临床距离最近的治疗方式

黄晶教授表示,能量过剩和交感神经应激已成为高血压的两个现代生活方式的主要致病因素。交感神经兴奋通过多种方式导致疾病发生,同时许多疾病状态也引起交感神经兴奋。交感神经兴奋广泛参与了高血压的形成。在临床上广泛应用的β受体阻滞剂就是一类非常重要的抑制交感神经兴奋药物。但临床上应用的这些药物,需要每天服药,而且会产生类交感神经活性。为此,研究者对通过器械调节自主神经治疗高血压进行了探索,如通过电刺激增强颈动脉窦压力反射,切除颈动脉体,干预主动脉弓,刺激脑和外周神经等。而RDN治疗则是离临床距离最近的一项治疗方式,其临床证据相对于其他器械治疗方式更足,期盼RDN相关器械能够尽早获批上市。

虽道阻且长,但行则将至

期待RDN为高血压介入治疗带来更多可能

▼▼▼

从基础理论到前沿指南,此次论坛全面回顾展望了RDN的昨天、今天和明天,探讨了RDN这项新兴技术的临床意义。

正如专家在论坛中所说的:“有时候,高血压的介入治疗创新也不是那么难,它就像一层窗户纸,是否敢于第一个去捅破,是非常关键的。”

举目展望,RDN技术拥有广阔的潜在应用空间,且已经蓄势待发。期待更多高质量RDN临床研究和创新器械的出现,为更多不同类型的患者带来更多治疗的可能性。

*该产品尚未在中国境内上市。