全国首批|北京城市副中心首例msRDN技术治疗原发性高血压在首都医科大学附属北京潞河医院成功完成!

2024-12-03 19:41

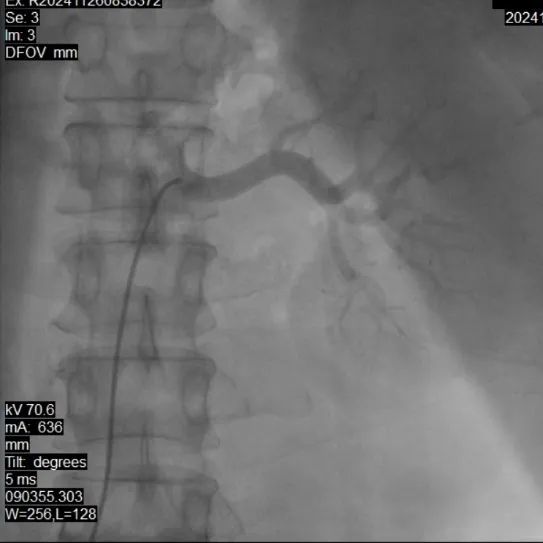

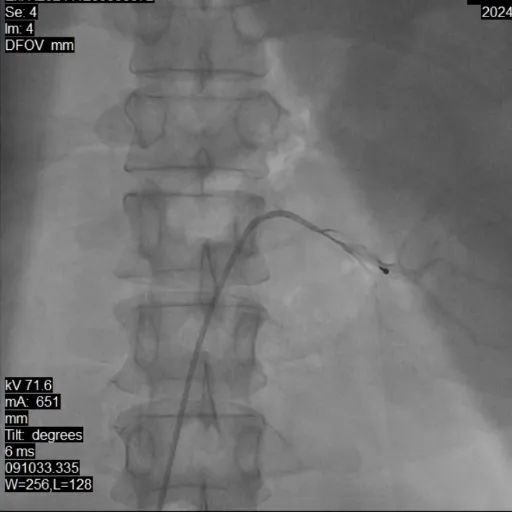

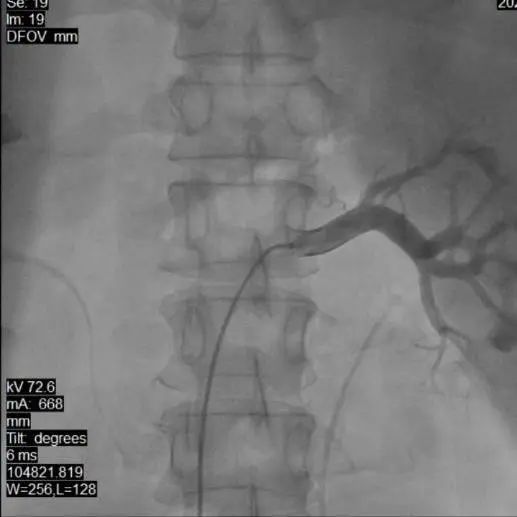

2024年11月26日,首都医科大学附属北京潞河医院翟光耀教授团队为一名难治性高血压患者,成功实施了全国首批肾神经标测/选择性消融(msRDN)去肾神经术。

手术过程解析

患者基础信息

男,42岁,身高180 cm,体重111 kg。

空腹血糖10.98 mmol/L;

肾小球滤过率172.10 mL/min/1.73m²;

高血压病史12年,规律服用3种降压药血压仍控制不佳。

患者平日工作压力大,自述术前近两月在规律服用高血压药物的条件下血压仍不达标,平日自测血压最高150/100 mmHg ,且基础心率偏快,经过术前全面检查及多学科会诊,并排除继发性高血压,符合RDN治疗指征。

msRDN手术介绍

高血压介入创新治疗研讨会顺利召开

· END ·