房颤已成为全球性的重大健康问题,改善房颤管理的第一步是准确诊断该病。然而,无症状和未确诊的房颤很常见,这使得早期检出变得困难,即使在高危患者中也是如此。近日,南京医科大学第一临床医学院(江苏省人民医院)陈明龙教授对发表在《JACC: Asia》杂志的“Atrial Fibrillation Screening in the Elderly: A Cost-Effectiveness Analysis for Public Health Policy”进行了述评。现将陈教授述评和研究原文奉上,供各位心血管学科和医疗卫生行业同道参考。

江苏省人民医院

陈明龙教授

在亚洲,房颤日益成为公共卫生关注的焦点,其风险随着年龄增长而增加。近年来,亚洲地区在房颤管理方面取得了显著进展,从而改善了患者的预后。然而,在1990年至2021年期间,亚洲仍是全球房颤新发病例数最多的地区,其中中国和印度在房颤/房扑相关死亡率和伤残校正寿命年方面位居前三。2023年,亚太地区房颤的绝对患病人数约为8000万,位居全球之首。因此,房颤在亚洲地区仍然是一个重大的公共卫生挑战。

改善房颤管理的第一步是准确诊断该病。然而,无症状和未确诊的房颤很常见,这使得早期检出变得困难,即使在高危患者中也是如此。未确诊的房颤是导致近25%房颤相关卒中事件的原因,这凸显了房颤筛查的临床意义。提高房颤检出率的策略包括延长记录时间和提高筛查频率。然而,这些方法在多大程度上能转化为改善临床结果仍存在争议。为了将这些策略有效地转化为临床实践,考虑其成本效益和可行性至关重要,关键问题集中在以下方面:

1.人群:应该对哪些人群进行筛查?

2.频率:应该在何时进行筛查和重复筛查?

3.工具:应该使用什么方法进行筛查?

有证据表明,在发达地区的老年人群中,基于人群的筛查具有成本效益。然而,在制定不同地区的公共卫生政策时,必须考虑经济因素、医疗保健成本以及疾病负担和预后的差异。例如,亚洲与欧美相比,经济格局和医疗成本结构有着巨大的差异。此外,亚洲各地房颤的患病率、危险因素和预后也存在显著差异。因此,有必要研究亚洲人群房颤筛查策略的成本效益,为制定区域公共卫生政策提供依据。

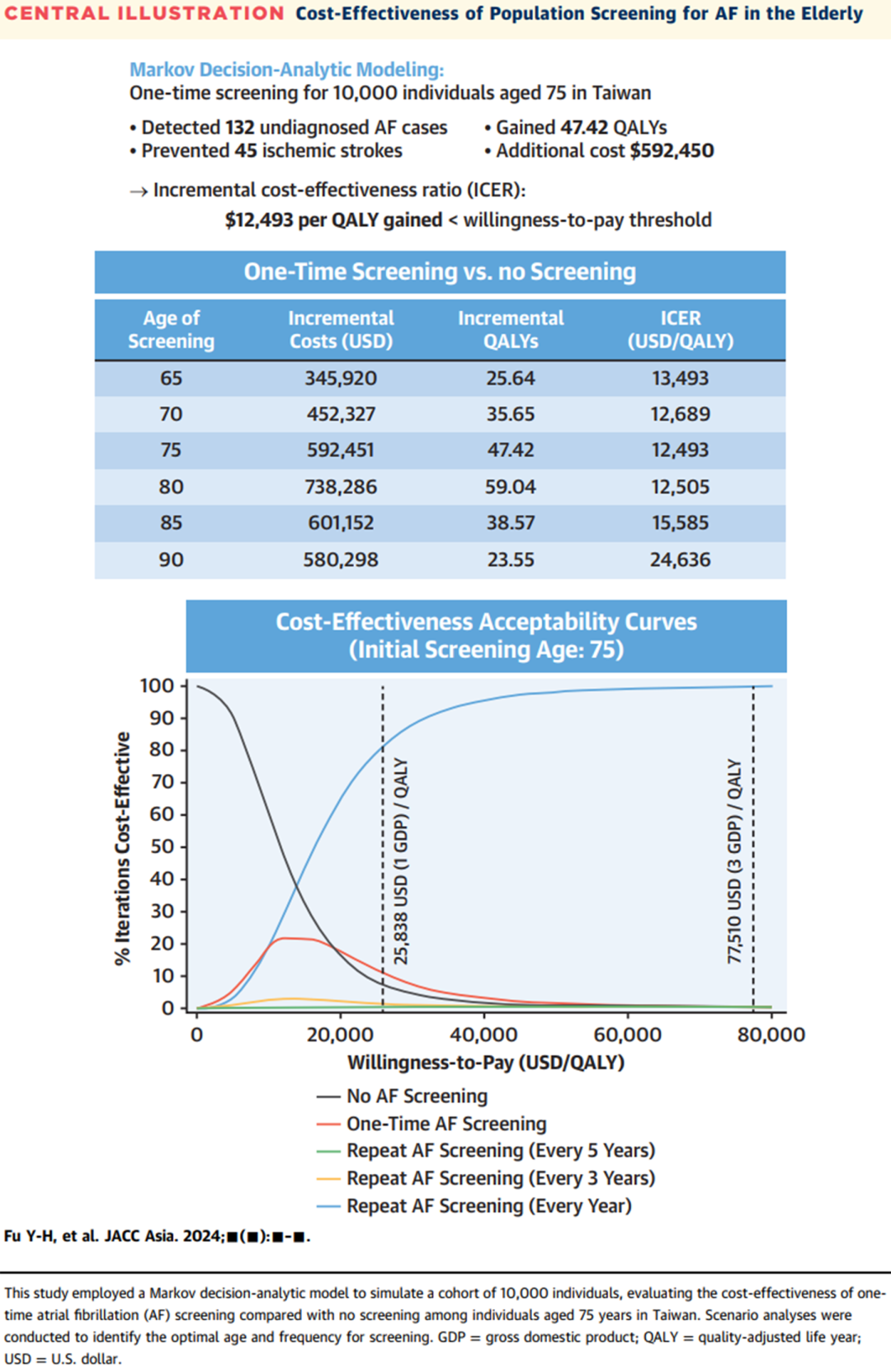

在本期《JACC: Asia》中,林芳如教授等报告了在老年人群中房颤筛查的成本效益,并基于在台湾地区3个县开展的社区房颤筛查项目探索了最佳筛查策略。研究结果表明,在65至80岁的人群中,无论是进行单次还是每年进行一次房颤人群筛查,都具有成本效益,这对制定亚洲人群的房颤筛查策略具有重要意义。研究结果还强调了为卒中风险较高的房颤患者优先使用抗凝治疗的重要性。

尽管这些研究结果具有临床意义,但在将其应用于更广泛的临床实践时,应考虑一些局限性。首先,本研究基于Markov决策分析模型,而非前瞻性、随机、对照试验,因此可能存在偏倚。其次,由于亚洲各地经济和医疗保健成本存在差异,其结果可能无法推广到其他地区。第三,该研究关于卒中风险的假设未考虑不同房颤筛查策略对卒中风险差异的影响。因此,需要进一步研究以确定这些筛查策略是否能在在真实世界的实践中经济有效地实施。

总之,该研究为老年人群不同房颤筛查策略的成本效益提供了有价值的证据。为亚洲房颤筛查政策的制定提供了重要指导。然而,要解决这一关键问题并优化亚洲地区的房颤筛查和管理,还需要进行更多比较不同筛查策略的随机临床研究。

原创研究

复制链接阅读研究原文:

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2024.09.016

摘要

房颤筛查能够识别出未确诊的患者,这些患者可通过抗凝治疗降低缺血性卒中的风险。然而,在亚洲老年人群中开展此类筛查的长期结果和相关成本仍不清楚。

本研究旨在评估在中国台湾地区老年人群中开展房颤筛查的成本效益,并从医疗保健部门的角度探讨最佳的筛查策略。

使用Markov决策分析模型,模拟了10,000名75岁个体中房颤筛查的终身结局和成本。通过与非筛查方法进行对比分析,评估了可预防缺血性卒中数量、质量校正寿命年(QALY)、成本以及增量成本效益比(ICER)。敏感性分析用于解决模型的不确定性,并进行了情景分析以确定最佳的筛查年龄和频率。

对75岁人群进行房颤单次筛查可预防45例缺血性卒中,并增加47.42个QALY,额外成本为592,450美元(ICER:每增加1个QALY需花费12,493美元)。敏感性分析显示,筛查的成本效益保持稳健,其中抗凝治疗在预防缺血性卒中方面的有效性是最重要的影响因素。65至80岁人群观察到类似的ICER。对65至80岁个体实施年度筛查的ICER约为每增加1个QALY需花费18,000美元。

对65至80岁人群进行单次和年度房颤筛查均表现出成本效益。为进一步建立最佳的筛查方案,还需评估预算和可行性方面的相关研究。

引言

老年人群中房颤的发病率正在上升,这引起了广泛关注。房颤是缺血性卒中的重要危险因素,而抗凝治疗可有效降低这一风险。然而,仍有大量房颤患者未得到诊断。未诊断的房颤患者面临可预防的卒中风险,导致不良结局,并增加了与急性卒中管理、康复和长期护理相关的医疗成本。

筛查未诊断的房颤可以识别出可能从抗凝治疗中获益的个体,从而早期干预以降低卒中风险。已有几项研究评估了基于人群的房颤筛查在发现未诊断病例方面的作用。STROKESTOP(systematic screening for atrial fibrillation among 75-year-old subjects in the region of Halland and Stockholm, Sweden)研究表明,人群房颤筛查可降低卒中、全身性栓塞、需住院治疗的出血和死亡的发生。

尽管之前的研究结果积极推荐,且主要学术组织也建议对老年人群进行筛查,但关于房颤筛查的最佳方法仍存在不确定性。大多数评估房颤筛查的临床和成本的研究都是在欧美进行的,而这些地区的房颤风险、卒中风险和治疗效果与亚洲相比存在显著差异。在亚洲,房颤的报告患病率和发病率略低于世界其他地区,由于人口老龄化,亦在正在迅速上升。亚洲老年人群(65岁及以上)中房颤的患病率约为1.6%至4%以上,老年亚组(如75岁以上)的患病率更高。此外,75岁及以上个体的发病率显著升高,通常超过每1000人年6例。此外,与非亚洲人相比,亚洲房颤患者面临更高的缺血性卒中和死亡风险。尽管亚洲人使用抗凝治疗预防卒中的效果相似,但他们面临更高的治疗相关出血风险。亚太心律学会(APHRS)主张对75岁及以上个体进行系统性房颤筛查;然而,在台湾和大多数其他亚洲地区,65岁及以上成年人的常规健康筛查通常不包括房颤筛查。因此,有必要研究人群房颤筛查在亚洲老年人群中的影响。

本研究基于来自台湾地区的筛查数据并纳入针对亚洲人群的研究,对基于人群的房颤筛查进行了成本效益分析。我们进行了情景分析,以研究筛查开始的最佳年龄,并探讨重复筛查是否能在合理成本下改善健康获益。

方法

队列人群、筛查和数据收集

本研究主要基于在嘉义县、基隆县和宜兰县开展的一项基于社区的房颤筛查计划,该计划的主要目标是评估将房颤筛查纳入现有的财政支持的成人预防性健康检查的可行性。在该计划中,纳入了2020年20岁及以上的参与者。初筛使用便携式设备记录单导联30秒心电图。该设备可自动将心电图分类为非房颤、房颤或无法读取,并由经验丰富的心脏病医师验证分类结果。识别出房颤的个体将被告知并转诊至心血管门诊进行进一步评估和治疗。通过电话访谈与这些个体保持联系,收集有关其房颤诊断确认、既往心律失常病史、既往抗凝治疗使用和新开抗凝药物处方的信息。这些信息用于报告房颤的患病率和新发现的房颤病例数。此外,还评估了筛查的敏感性、特异性和阳性预测值。

模型概述

本研究开发了一个Markov决策分析模型,用于评估与标准治疗(不进行房颤筛查)相比,基于人群的单次房颤筛查策略的成本效益。为了评估长期结局和成本,本研究采用了一个包含10,000名老年人的假设队列。在基线分析中,选择75岁作为初始筛查年龄,这与APHRS 2021年指南一致,该指南建议对75岁及以上人群进行系统性筛查。本研究校正了筛查起始年龄和频率,以探讨不同筛查策略下的结局。

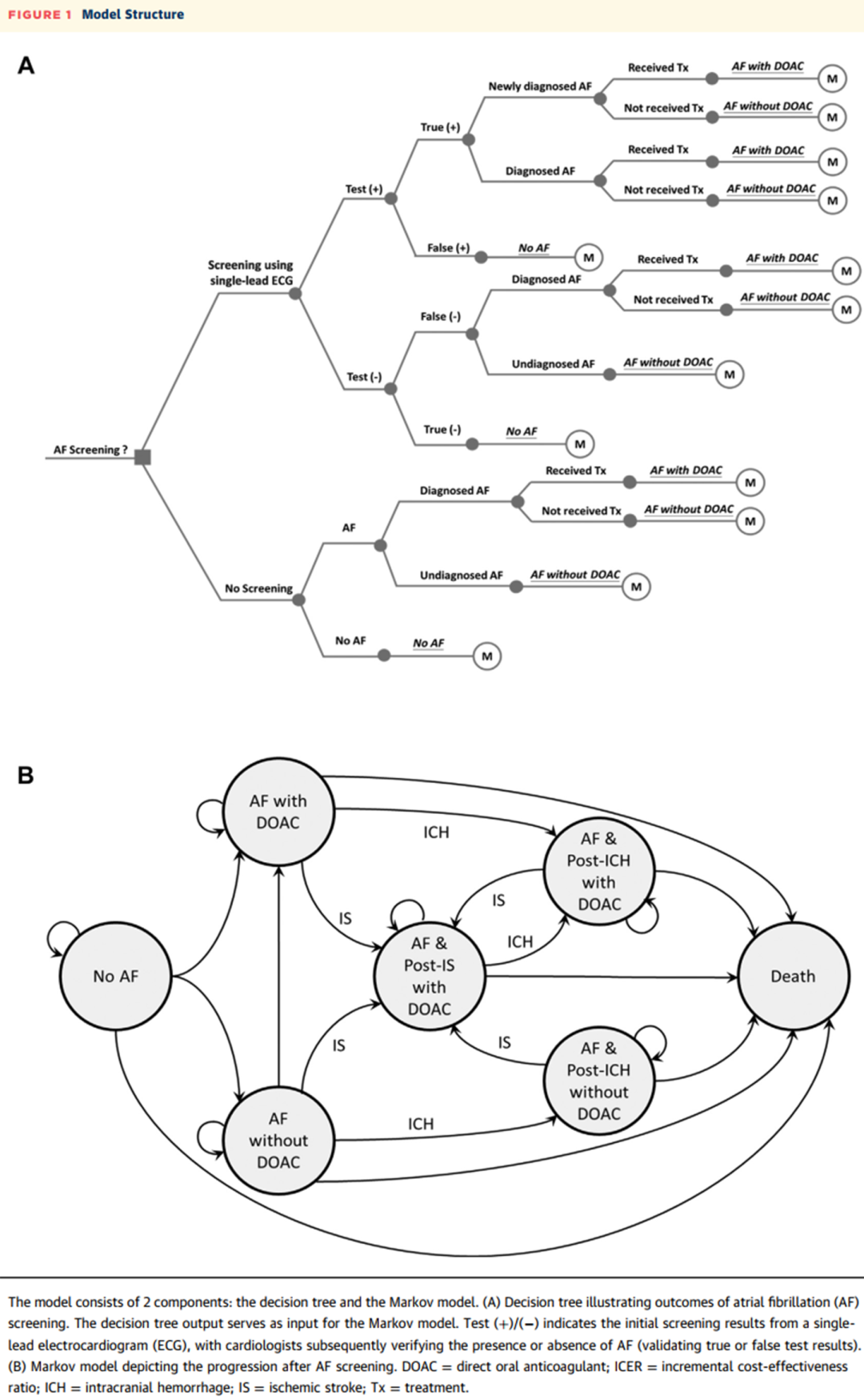

该模型由一个决策树(图1A)和模拟筛查后临床事件发生情况的Markov模型(图1B)组成。

图1 模型结构

抗凝药物可降低缺血性卒中的风险,但会增加大出血事件的风险,因此在房颤患者的Markov模型中考虑的临床事件包括缺血性卒中、颅内出血和死亡。每个模型周期代表3个月。模型内的转移概率是根据年龄、卒中预防治疗以及既往临床病史等因素确定的。在每个模型周期内只能发生1个事件;模型考虑了随时间发生不同事件或复发事件的可能性。发生卒中后,个体将过渡到卒中后状态(缺血性卒中后或颅内出血后)。模型模拟将持续到个体死亡或年满100岁。

模型参数

成本参数

直接医疗成本,包括筛查、抗凝治疗及临床事件管理相关的成本,均被纳入考虑范围。

筛查成本包括设备费用、筛查工作人员费用、心电图费用以及新发房颤病例转诊心脏科医师的费用。管理成本基于横断面筛查进行估算,而与房颤诊断确认相关的成本则根据健康保险的报销价格得出。

抗凝治疗成本涵盖了药物成本以及每3个月一次的就诊费用。抗凝药物的处方率由横断面筛查结果确定。模型中未考虑治疗中断和药物更换,并假设开始治疗后100%的患者会坚持治疗。未包括节律控制和心率控制药物的成本。

临床事件管理成本包括急性事件成本和长期成本。此外,根据先前一项房颤研究中报告的比例分布,将第一年的长期成本转换为3个月成本。后续年份的3个月成本假设为年度成本的四分之一。

效用参数

效用值代表不同健康状况下的生活质量。基线效用值根据EQ-5D评分计算,并根据队列年龄进行校正。

基础案例分析

为比较单次人群房颤筛查与不筛查的情况,本研究目标人群是一个假设的由10,000名75岁个体组成的队列。在成本效益分析中,通过将每个健康状态持续的时间乘以相应的效用值,并在研究期间对这些乘积求和,来计算质量校正寿命年(QALY)。成本和QALY均按终身范围计算,并以每年3%的比率进行折现。增量成本效益比(ICER)的计算方法是将比较筛查方案之间的总成本差除以获得的QALY差。

情景分析

情景分析用于评估不同筛查策略对成本效益结果的影响。这些情景包括初始筛查年龄和筛查频率的变化。在重复筛查情景中,参与者将接受房颤重新筛查,直至95岁,无论筛查频率如何,假设参与率为50%。

敏感性分析

敏感性分析用于评估研究结果的稳健性,并评估参数不确定性对总体结果的影响。进行了单因素敏感性分析,包括在预定范围内对所有模型输入的变化。在概率敏感性分析中,执行了包含10,000次迭代的Monte Carlo模拟。所有模型参数均根据其各自的分布同时采样。概率和效用遵循beta分布,成本通过gamma分布建模,贴现率从均匀分布中抽样。概率敏感性分析结果通过成本效益可接受性曲线呈现,该曲线说明了在不同支付意愿阈值下干预措施具有成本效益的概率。

结果

筛查计划最初纳入了23,356名参与者。在排除了247名因心电图结果无法读取的个体后,对剩余的23,109名受试者进行了筛查性能分析。其中,40.6%的受试者年龄为65岁及以上,16.5%的受试者年龄为75岁及以上。性别分布显示,根据2020年统计,65岁及以上年龄段中,56.3%为女性,略高于同年龄段一般人群中的54.4%;75岁及以上年龄段中,54.0%为女性,而一般人群中该比例为56.8%。总体而言,筛查过程确定了237名房颤患者,其中136例为新发病例,所有年龄段参与者的患病率为1.18%。具体而言,65岁及以上人群的患病率为2.38%,75岁及以上人群的患病率为3.71%。筛查的灵敏度为95.2%,阳性预测值为75.8%。

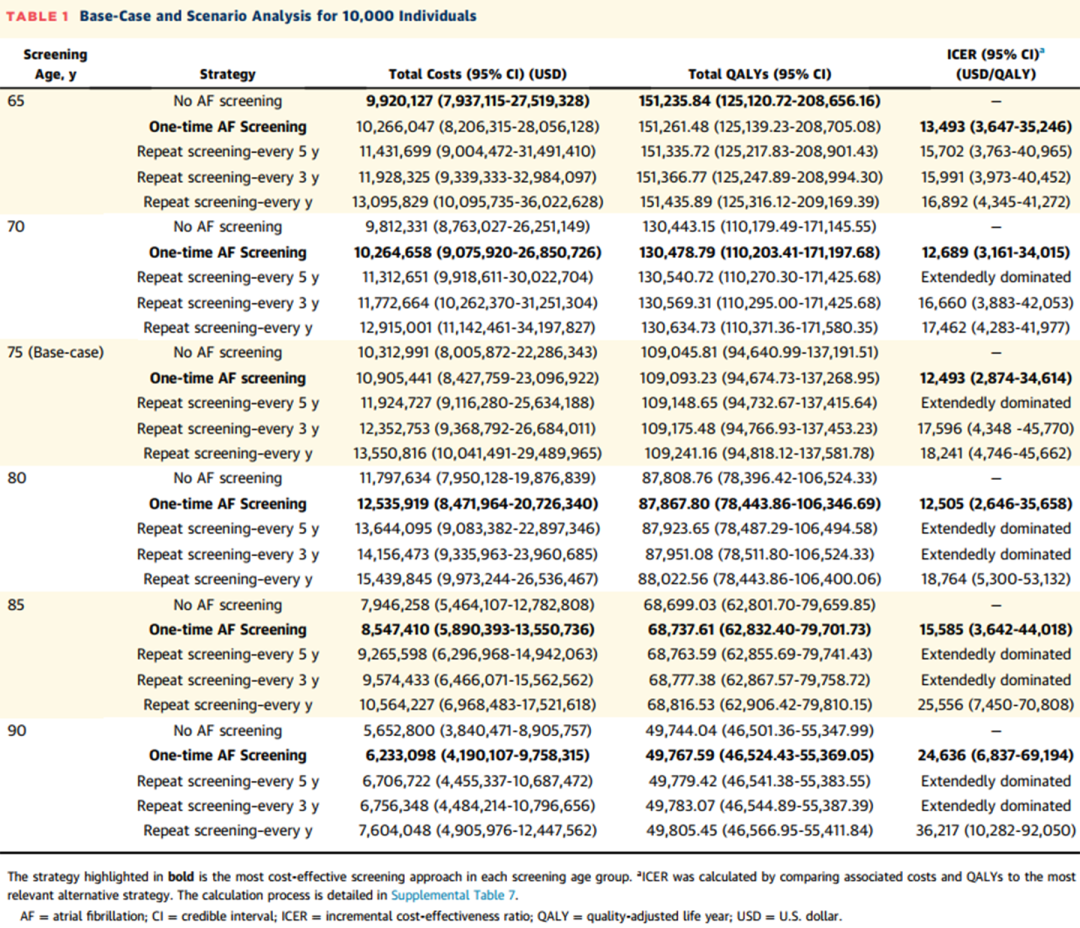

在一个假设的由10,000名75岁个体组成的队列中,单次人群房颤筛查发现了132例未诊断的房颤病例,导致QALY增加47.42(95% CI:33.74-77.44),预防了45(95% CI:29-61)例缺血性卒中事件,额外成本为592,450美元(95% CI:421,887-810,579美元)。筛查与不筛查的ICER为每获得一个QALY需花费12,493美元(95% CI:2,874-34,614美元)(表1)。

在涉及房颤筛查初始年龄不同的各种情况下,对于65至80岁的个体而言,与不进行筛查相比,单次筛查的ICER值相对接近。值得注意的是,75岁开始筛查产生了最低的ICER值(表1)。即使在所评估的最高年龄(即90岁)时,筛查的成本效益仍然存在,但对于该年龄段群体而言,单次筛查每获得一个QALY所需的额外成本显著增加。

在研究不同筛查频率的结果时,单次筛查在所有年龄段中仍然是最具成本效益的策略(表1)。尽管提高筛查频率可能会增加QALY,但每获得一个QALY的相应额外成本也逐步上升。对于70岁及以上的患者,每5年重复筛查是扩大优势的选项,而对于80岁及以上的患者,每3年重复筛查同样被视为扩大优势的选项。

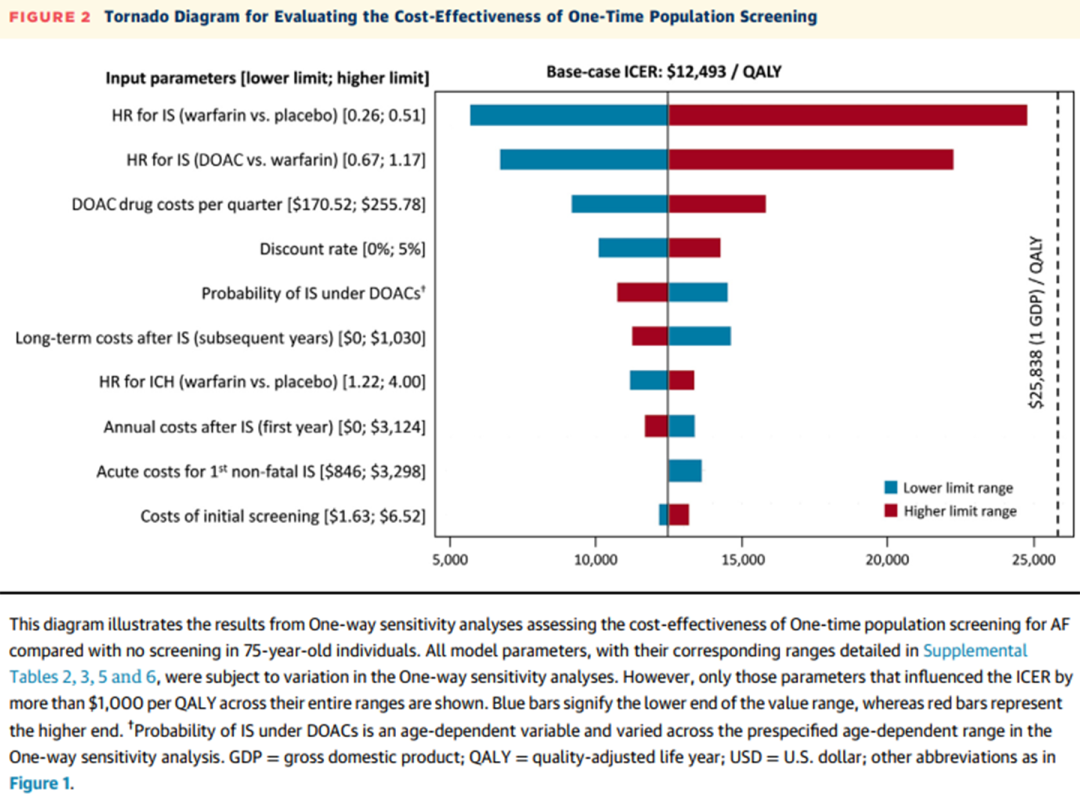

图2中的龙卷风图展示了75岁人群中单次筛查与不进行筛查相比的单因素敏感性分析(OWSA)结果。最具影响力的因素包括抗凝药物预防缺血性卒中的有效性、直接口服抗凝药物的成本以及折现率。然而,即使参数处于其最高范围,房颤的人群筛查仍然具有高度成本效益。在65岁受试者中也观察到了类似的单因素敏感性分析模式。同样,与单次筛查相比,抗凝药物预防缺血性卒中的有效性在影响每年重复筛查的成本效益方面也发挥了关键作用。

图2 单次人群筛查成本效益评估的龙卷风图

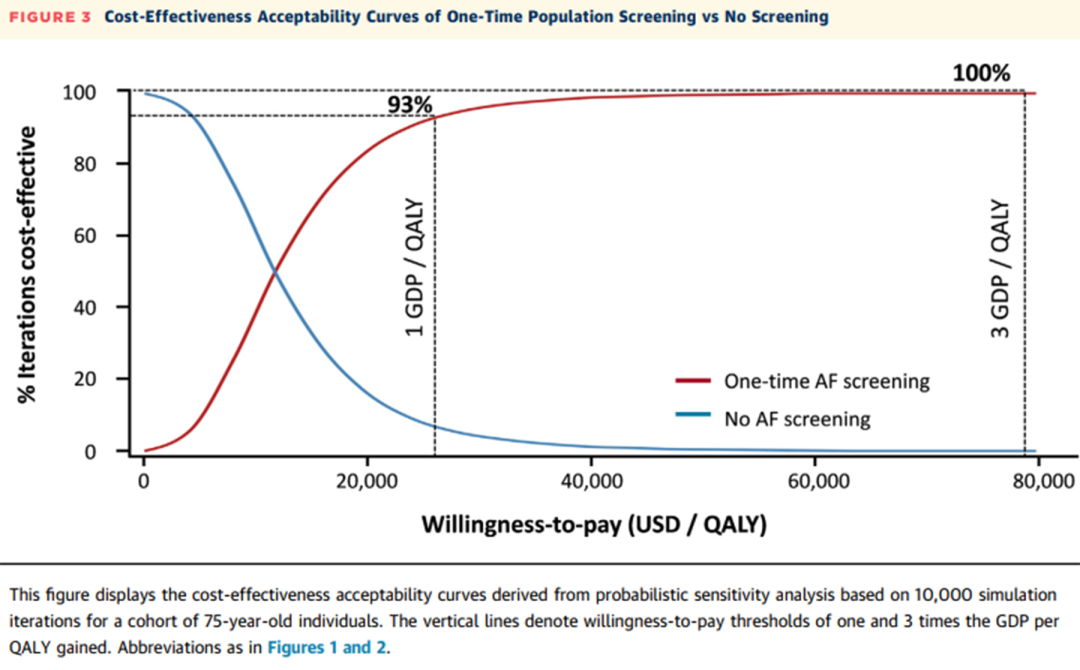

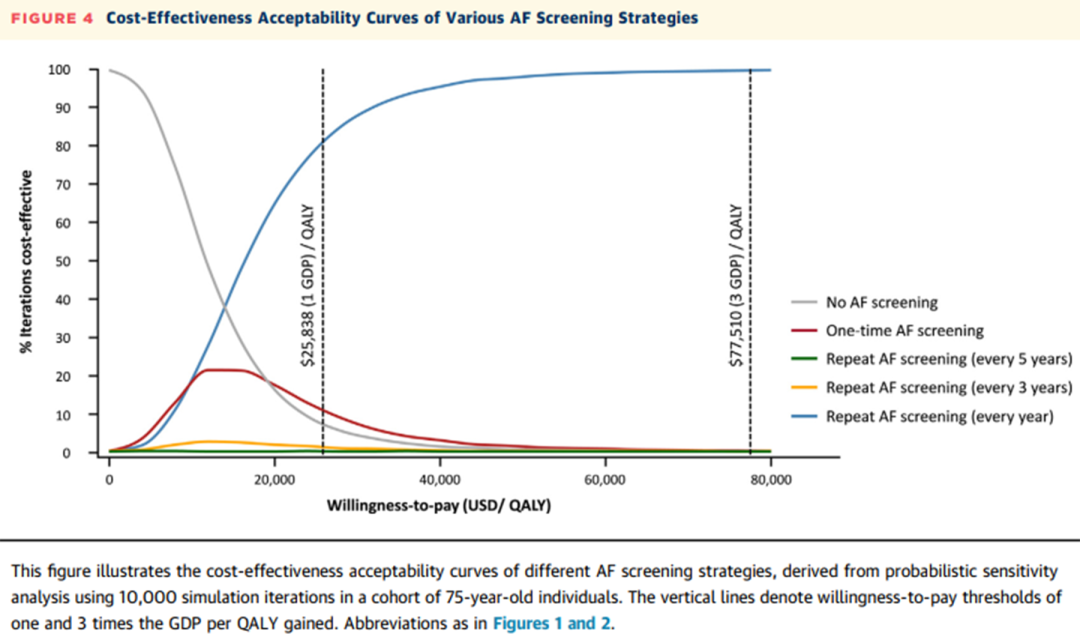

概率敏感性分析显示,在参数不确定性的情况下,成本效益的波动很小。当比较75岁个体中单次筛查与不进行筛查时,分别有93%和100%的迭代产生的ICER低于每QALY的1倍和3倍GDP的支付意愿阈值(图3)。在评估各种筛查策略时,对于75岁受试者,在每QALY 的1倍GDP支付意愿阈值下,每年重复筛查的可接受度为81%(图4)。参数不确定性对不同年龄段受试者的成本效益产生了相似的影响。

图3 单次人群筛查与无筛查的成本效益可接受曲线

图4 不同房颤筛查策略的成本效益可接受曲线

讨论

本研究是唯一一项针对亚洲人群房颤筛查及其最佳筛查策略的成本效益研究。结果表明,从医疗保健系统的角度来看,对75岁人群进行一次房颤筛查具有成本效益,敏感性分析也证明了这一结果的稳健性(中心图示)。这与APHRS的建议相符,该学会主张对75岁及以上人群进行系统性房颤筛查。此外,本研究对不同年龄组房颤筛查成本效益的探索发现,65至80岁人群的ICER值相当,这表明在这一人口范围内进行筛查预防中风具有经济效益。在台湾地区65至80岁人群中实施长期筛查策略,有望通过早期发现和个性化治疗显著改善患者结局,同时通过预防需要强化治疗的疾病晚期阶段来优化医疗资源分配。这些益处支持制定明智的公共卫生政策,确保资源得到有效利用。

中心图示 老年人房颤人群筛查的成本效益

以往旨在确定有效筛查计划的研究往往侧重于非亚洲人群。鉴于亚洲人房颤的患病率低于西方人,因此最佳筛查策略可能有所不同。本研究发现,虽然单次筛查的ICER最低,但重复筛查可以在合理成本下获得更高的QALY。然而,实施此类筛查计划需要对效益和挑战进行全面评估。有效的改进策略应包括加强公共卫生教育以提高依从性、确保资源公平分配,以及持续监测结果以完善和优化筛查方案及建议。

在本研究中,开发了Markov决策分析模型,以评估房颤人群筛查的终身结局和相关成本。房颤的患病率和筛查试验的性能是基于一项大规模社区房颤筛查计划所得数据估算的。此外,本研究还整合了当地流行病学、当前医疗实践和医疗资源利用的数据。临床事件及其相关成本的概率是通过一项全面的回顾性队列分析获得的。本研究Markov模型还纳入了多种因素,包括再次筛查的参与率、直接口服抗凝药物的处方率以及颅内出血事件后停药的持续时间。数据的广泛性使本研究能够考虑与现实情况相关的关键因素。

本研究进行了敏感性分析,以评估模型中输入参数相关的不确定性,并确定了抗凝药物在预防缺血性卒中方面的有效性为最具影响力的因素。鉴于缺乏直接比较直接口服抗凝药物与安慰剂的研究证据,本研究以华法林为共同参照点,估算了接受直接口服抗凝药物治疗的房颤患者与未接受治疗的患者相比发生缺血性卒中和颅内出血的风险。参数估计基于精心挑选的荟萃分析证据,这些证据与研究人群的人口统计学特征和疾病状态相符。尽管本研究承认来自不同人群的效用值可能无法准确反映筛查对目标人群健康状态的影响,但单向敏感性分析表明,效用参数对ICER的影响可忽略不计。

结论

本研究通过证明对65至80岁人群进行房颤筛查进而预防卒中的成本效益策略,增强了现有证据。研究结果表明,重复筛查可能是合理的,可以进一步优化整体人群的健康状况。然而,在决定是否实施房颤人群筛查项目时,除了成本效益外,还必须考虑可行性、可负担性和预算影响等因素。

JACC: Asia编委会

· END ·