有人觉得做非典型房扑很痛苦,标测难,解读难,消融难。其实找对方法,只需三步,就能让房扑标测变得既有趣,又轻松。

标测前:重构房扑模型

“非典型房扑标测难”,其实大部分人问题在于对房扑机制的误解。就像建模之前要对心脏解剖足够了解,激动标测前也需要内心有一个正确的“房扑模型”,否则就是缘木求鱼。

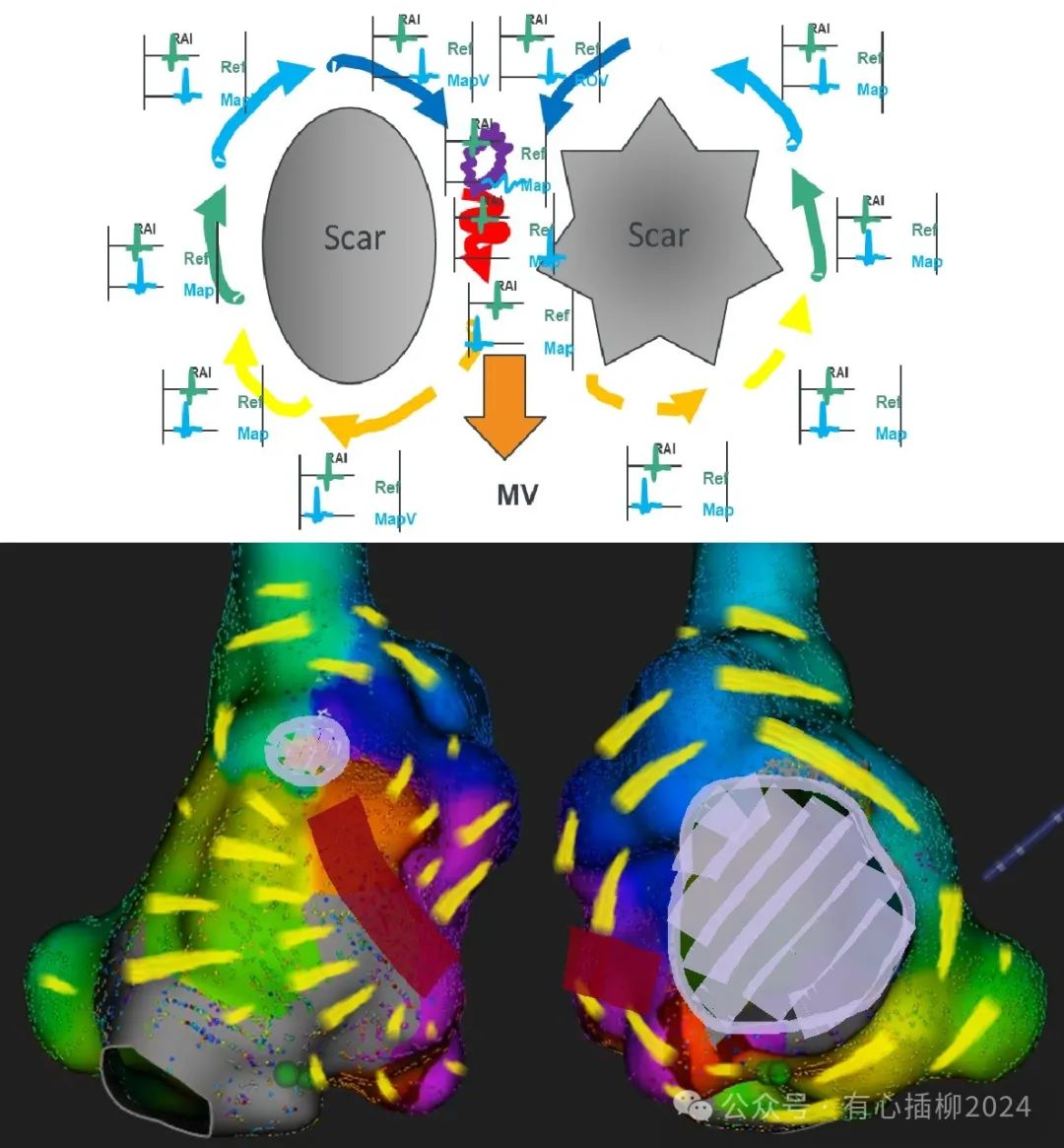

你是否也认为房扑就是环绕某片区域的环形电路,标测的过程就是寻找环形电路的过程?这并不准确。误解或许源于我们最初接触典型房扑时的释义——围绕三尖瓣环的大折返。容易让人将房扑模型想象为简单的环形电路。如图1:

图1

证伪并不复杂。你可以尝试一下,在一个三维球体表面,是否能画出只围绕一个中心点的圆形,答案当然是否定的——同样在三维心腔中,不存在只围绕一片疤痕或解剖屏障的折返环。所以正确的房扑机制是:

即同时围绕两片疤痕的折返。

下次手术时,请尝试预设这样的房扑模型,来指导标测。相信会给你带来惊喜。

标测中:永远不要“管中窥豹”

有人称这样的机制叫双环折返,之前的分享谈过我并不认同。因为折返的激动不会局限于某条曲线。心肌细胞到处具有传导性,激动信号总会传递到相邻心肌,像一道宽阔的波浪。在三维的视角里,这两个环路同属于一个波阵面形成的折返洋流。

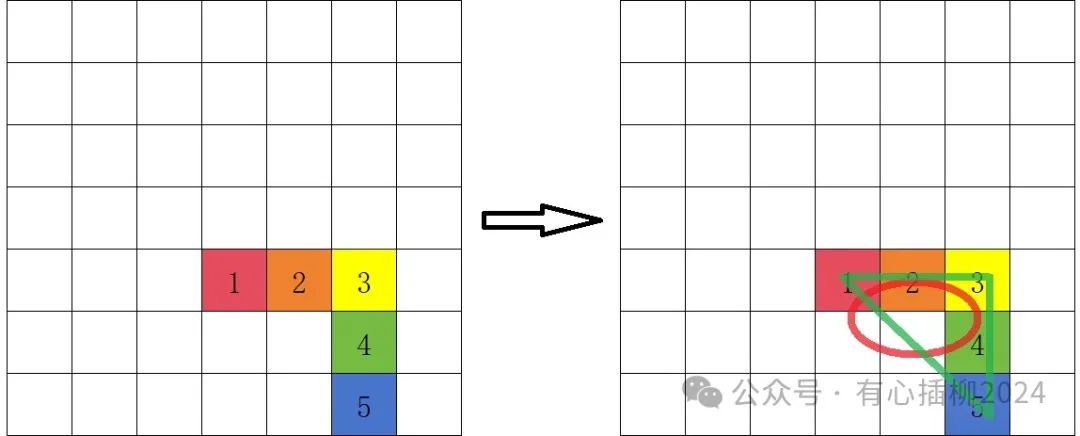

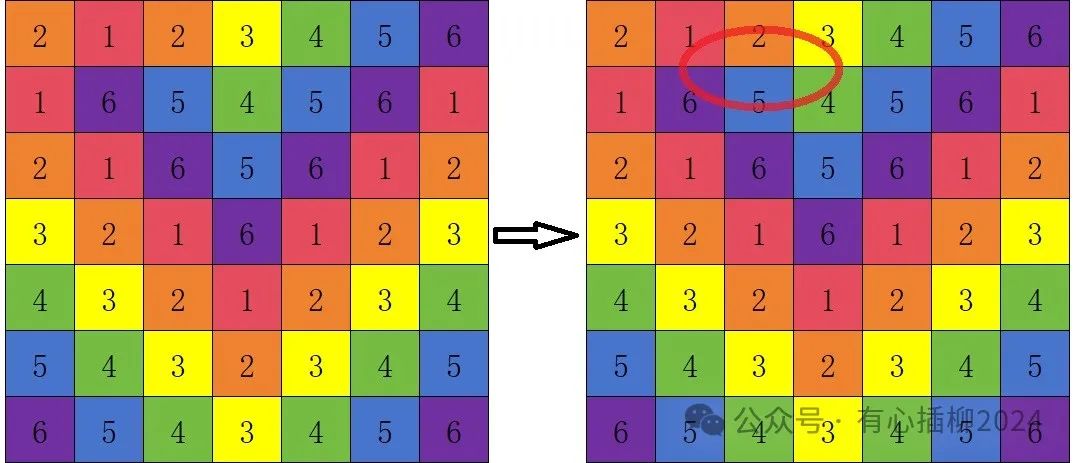

洋流论的观点认为折返环几乎覆盖整个心腔。由此对标测过程带来的重要启发是:标测务必完整。不要只标十几个点,看起来似乎有连续性,就判定“围绕XX的折返”(事实上在过去几年的工作经历中常发现有类似情况)。房扑机制的准确解读必须基于足够的标测完整度和精密度。我常在培训中用一个游戏来验证这点:

白板上粘好7*7张便利贴,每张便利贴背面有数字,数字范围是1-6。已知每相邻两张便利贴的数字是连续的,且其中存在一个1~2~3~4~5~6~1的循环,逐步翻开便利贴,以抢答的形式,最先找到循环所在位置的同学有奖品,找错的失去答题机会。

当翻开五张便利贴时,很快就有两人举手,给出了猜想。但并不正确。

当半数便利贴被翻开时,又有了许多新的猜想,甚至有人给出了“8字折返”的答案。

直到几乎所有便利贴被翻开时,循环的真相才浮出水面,耐心等到最后的同学获得了奖品。

这是对激动标测过程的模拟。实际病例中,心电传导的复杂程度更高,类似关于折返环的误导随处可见。

所以“见一斑窥全豹”在房扑标测中是个典型的反面案例。正确的处理方法是:尽可能完整、精密地标测,并以洋流论的思想寻找两片被波阵面同时环绕的岛屿。

标测后:真相只有一个,但证据有很多

即使做到上述两点,囿于参数设置的不稳定性和信号处理的局限性,许多色彩杂乱的激动标测图还是会让很多人陷入疑惑。此时不必担忧,因为帮助我们找到折返真相的证据还有很多。

得到激动图后,不要忘记切换基质图,观察电压情况。注意分别标记低电压和高低电压交织杂糅的区域。对照激动图,分析激动信号是如何通过低电压区的,如果是“绕过”则对应无关岛屿,如果“环绕”则对应环岛。而高低电压交杂的区域要尤其关注,这里心肌细胞传导性的减弱很可能导致出现慢径,即关键的海峡区域。有时甚至无需纠结折返机制,直接在该区域行均质化消融,房扑迎刃而解。(环岛、无关岛屿及海峡的概念见《“双环折返”是个伪命题》一文)。

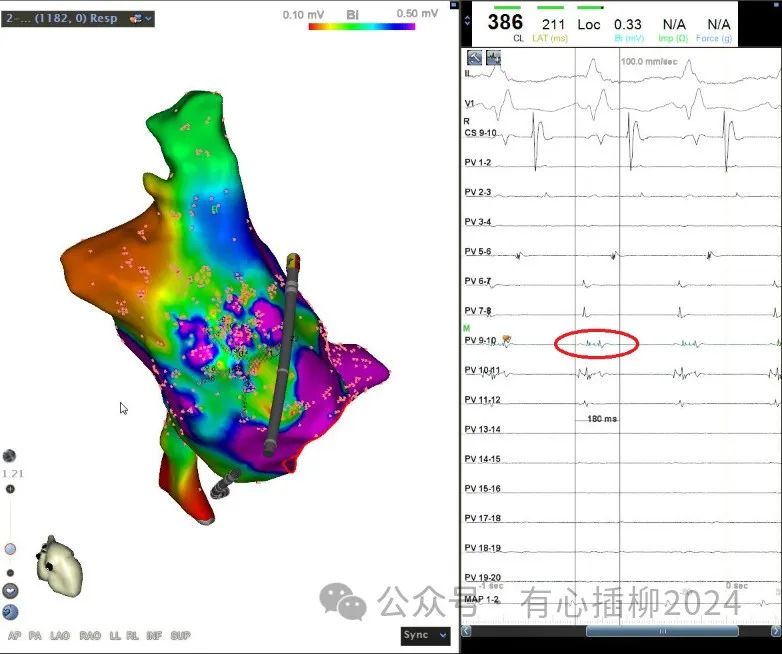

还有最关键的证据,就是特殊电信号。低振幅、高频率、长时程的电位信号代表激动传导不畅,极有可能对应慢径区域。由于三维标测系统对信号的再处理,激动时间图和电压图都会丢失部分激动信息,只有原始电位保留最完整。所以我强烈建议标测过程中术者和工程师紧盯实时腔内心电图,捕捉特殊电信号。对机制解读有重要意义。

高低电压交杂区域发现低振幅、高频率、长时程的电位信号,指示传导不畅

所以,我们需要做的是:标测前建立正确的“洋流论”房扑模型;标测中追求高完整度和精密度;标测后关注电压图和特殊电位。这三个步骤不断实践和深化理解,相信房扑标测将不再是你的难题。

(未经授权禁止转载。病例来源于网络和个人搜集,如有版权问题,请与笔者联系)

转自| 有心插柳2024

· END ·