2025年1月9日,湘潭大学宿舍投毒案在湘潭市中级人民法院公开开庭审理。2024年4月,湘潭大学研究生张某某因急性秋水仙碱中毒导致多器官衰竭死亡。经调查,其室友周某某因与舍友发生矛盾,网购高纯度秋水仙碱并投入另一室友的麦片中,导致张某某食用后中毒身亡。法院将择期宣判,最终判决结果会对社会产生重要影响,务必要体现法律的严肃性和对生命尊严的维护。

2024年,天津医科大学总医院柴艳芬教授团队在《Heliyon》发表了一篇题为“Colchicine poisoning: Case report of three homicides in a family”的病例报告,讲述了一家三口接连突发重病死亡,医生团队循着蛛丝马迹成功识破三名患者不是简单的急危重症,而是恶劣的秋水仙碱人为投毒刑事案件,使警方侦破了一家三口凶杀案。

公众普遍对湘潭大学宿舍投毒案中嫌疑人故意杀人行为感到震惊和愤怒,希望罪犯得到法律的严惩。

引言

秋水仙碱是从百合科植物秋水仙中提取的一种生物碱,于1820年首次被分离并命名。它具有广泛的临床应用,常用于治疗痛风性关节炎、家族性地中海热和心包炎等疾病。近期研究表明,每日服用0.5mg秋水仙碱可显著降低冠心病患者心血管事件风险,预示着该药物未来使用量可能会增加。

秋水仙碱治疗窗窄并存在较高的毒性风险,尤其是老年人和肾功能受损者。急性秋水仙碱中毒的报告病例有所增加,通常伴有高致死率和高致残率。临床上,秋水仙碱中毒分为三个阶段:初期阶段涉及胃肠道症状,包括潜在的胃肠道出血。第二阶段以代谢性酸中毒、肝肾损伤、多器官功能障碍和高死亡率为特征。最后阶段主要影响骨髓,导致血细胞数量显著减少。

当存在明确的用药史或过量服用史时,秋水仙碱中毒的诊断相对容易接。然而,在没有用药史或用药信息被故意隐瞒时,诊断就变得具有挑战性。虽然长期使用秋水仙碱治疗导致的意外中毒的病例有多份报道,但故意使用秋水仙碱投毒的情况却极为罕见。本报告记录了一系列案件,涉及三名家庭成员因秋水仙碱中毒而相继死亡。

病例报告

病例1

一名68岁女性,呕吐和腹泻一天,随后恶化, 近3小时出现意识混乱。她没有慢性疾病病史。初步检验显示白细胞和中性粒细胞增多,降钙素原(PCT)升高,动脉血乳酸升高,以及肌酐水平升高(表1)。头部CT扫描未见异常,腹部CT扫描显示胰腺水肿。最初怀疑为败血症,给予碳青霉烯类抗生素以控制感染,并接受了液体复苏治疗。尽管采取了这些干预措施,她的病情仍继续进展为休克。不得不给予气管插管和机械通气,并使用去甲肾上腺素0.5 μg/kg/min来维持血压(103/43 mmHg)。并启动了连续肾脏替代治疗(CRRT)以稳定其内环境。尽管采取了这些措施,其病情并未显著改善,去甲肾上腺素剂量逐渐增加至4 μg/kg/min。住院48小时后,患者家属选择放弃治疗,随后患者死亡。血培养在7天后仍为阴性。

病例2

一名69岁男性,呕吐和腹泻一天。他有脑梗死病史,但无后遗症,否认有其他健康问题。其病情迅速恶化,出现意识改变。入院时,其心率为142次/分,血压为70/40 mmHg,呼吸频率为40次/分,血氧饱和度(SpO2)为92%。其腹部柔软,肠鸣音活跃,无压痛。腹部CT未见异常,实验室结果详见表2。鉴于其临床表现,怀疑为感染性休克。给予碳青霉烯类抗生素和积极的液体复苏治疗。然而,患者家属拒绝进一步器官支持措施,在入院20小时后该患者死亡。

病例3

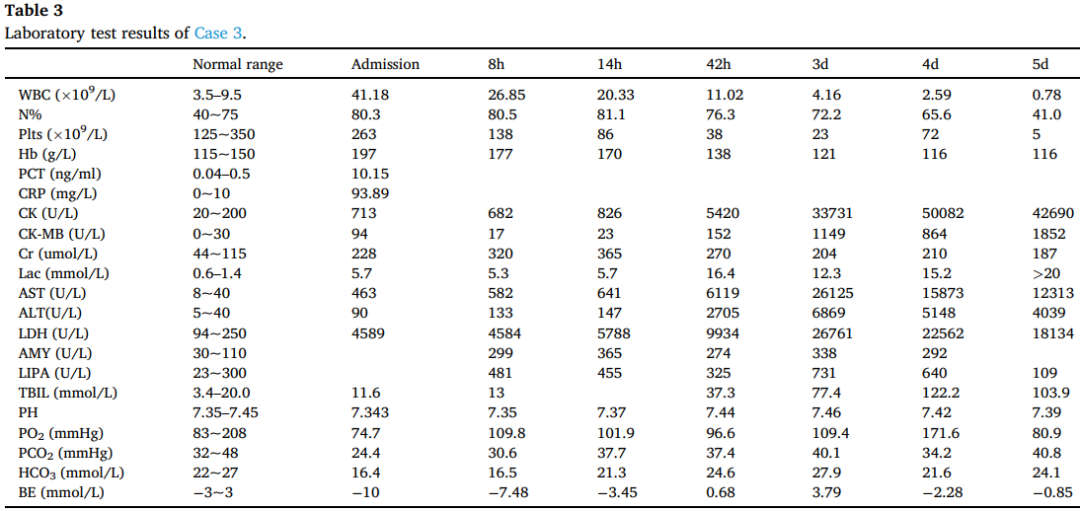

一名40岁男性,腹泻和发热两天,并伴有肌酐水平升高。他日常体健,没有就医史。入院时体温为39.3°C,心率为116次/分,血压为112/46 mmHg(使用去甲肾上腺素0.5 μg/kg/min和多巴胺5 μg/kg/min维持),SpO2为92%,呼吸频率为40次/分。其腹部柔软,肠鸣音活跃,无压痛。实验室检查(详见表3)和临床指标疑诊感染性休克。给予碳青霉烯类抗生素以控制感染,并予液体复苏治疗以及CRRT以支持其肾功能。尽管采取了这些干预措施,其临床状况不断恶化。使用去甲肾上腺素和多巴胺维持血压,并给予了血浆置换和血液成分输注等治疗以支持器官功能。住院第六天,患者器官功能继续恶化。家属决定放弃进一步治疗,患者死亡。

在病例3诊疗过程中,医生们惊奇的发现:病例3竟然是病例1和病例2两名死者的家族成员,他们的临床表现非常相似。由于观察到病例3持续骨髓抑制和多器官功能障碍,医生们做了进一步的检查,包括血清和尿液中的秋水仙碱浓度评估。采用LC-MS/MS对样品进行分析,结果显示,入院第五天,患者血清中秋水仙碱浓度为8.45 ng/ml,尿液中为325 ng/ml,从而明确证实了秋水仙碱中毒。患者接受了成分输血和CRRT,但其器官功能仍在持续恶化,最终导致死亡。

在发现三名死者为来自同一家庭后,警方展开调查并破案后,揭露了一个令人不安的事实:这三名已故患者在不同时间被另一名家庭成员在食物中故意加入了大剂量秋水仙碱,从而导致致命的秋水仙碱中毒。

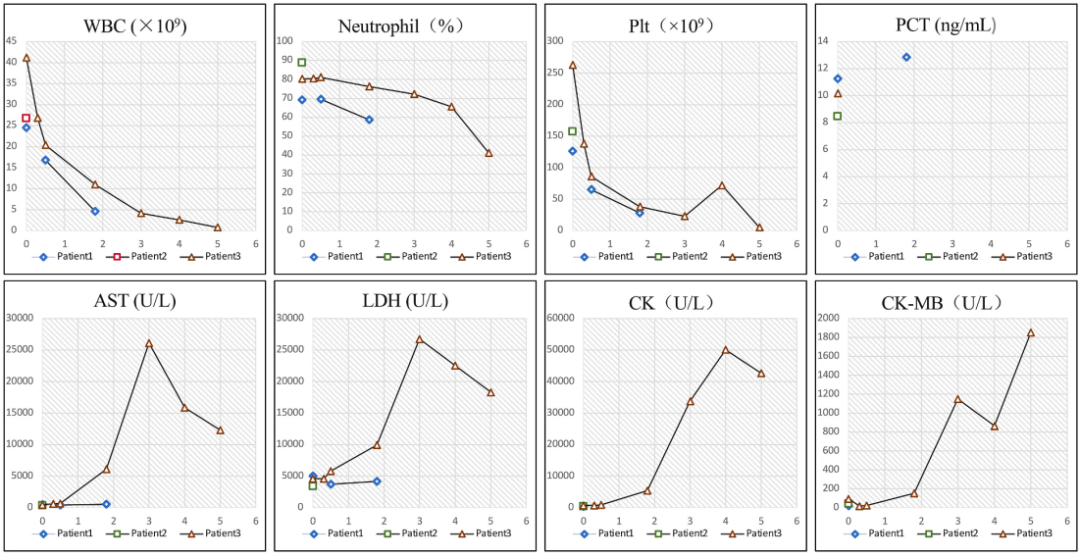

图1和图2分别展示了三个病例中关键指标变化轨迹和治疗过程的时间线。

图1.三个病例中观察到的关键指标变化轨迹。

图2.三个病例的干预时间线。

讨论

秋水仙碱是一种常用于痛风治疗的药物,推荐的最大日剂量为0.1 mg/kg。通常在剂量达到0.5至0.8 mg/kg时可见毒性反应,而剂量超过0.8 mg/kg时往往致命。

秋水仙碱中毒通过结合细胞中的微管蛋白亚单位来抑制有丝分裂,阻断有丝分裂纺锤体形成,有丝分裂受阻,影响胃肠道、骨髓和毛囊等细胞有丝分裂较强的组织。秋水仙碱中毒的潜伏期范围为1至3小时,急性中毒的临床过程可分为三个阶段:胃肠功能障碍、多器官功能障碍以及可能的恢复期。早期症状通常包括恶心、呕吐、腹痛和腹泻,常伴有发热。在大量摄入的情况下,难治性休克和多器官功能障碍可能在胃肠道症状出现后迅速发生。本文讨论的病例有几个共同特征:急性起病、无基础疾病或药物使用史、出现发热和胃肠道症状、外周血白细胞和中性粒细胞计数显著升高,以及迅速进展为休克伴多器官功能障碍。这三名患者均在作者所在医院就诊,且就诊时间间隔约为三周。第二名患者就诊后存活时间较短(20小时),病情迅速恶化导致死亡,因此无法收集到完整数据,无法与第一名患者进行比较总结。直到第三名患者就诊时,才意识到这些病例临床表现的相似性,并注意到前后三名患者均来自同一个家庭。

三名患者的临床表现容易被误诊为感染性休克,感染性休克是急诊科常见的一种休克类型,主要由革兰氏阴性细菌感染引起,常与肝胆系统、泌尿系统等感染相关。部分患者可能仅表现出腹泻和发热等症状,而无明确感染部位,血培养可能检出大肠杆菌,提示因菌群紊乱导致的肠道菌群移位引起的感染性休克。这些患者呈现难治性休克、白细胞和中性粒细胞计数升高、降钙素原(PCT)升高以及休克进行性加重。他们与急性秋水仙碱中毒患者的症状有许多相似之处,但以下四个特征有助于区分秋水仙碱中毒:(1)秋水仙碱中毒外周血白细胞显著升高,但中性粒细胞比例未相应升高;(2)PCT升高水平与感染性休克症状不匹配;(3)肌酸激酶及其同工酶早期升高;(4)由于秋水仙碱抑制细胞趋化、黏附和吞噬作用,并抑制骨髓,尽管使用抗生素和复苏治疗,休克仍难以纠正,且造血功能受抑制后白细胞和中性粒细胞进行性减少。

此外,急性秋水仙碱中毒应与细菌性痢疾等感染性腹泻仔细鉴别。感染性腹泻也可能出现发热、腹痛、腹泻、白细胞和中性粒细胞升高等相似症状。在严重情况下,感染性腹泻可能导致低血容量性休克。然而,大多数病例可通过液体复苏有效管理,很少进展为难治性休克和多器官功能障碍。

秋水仙碱中毒的治疗策略包括:(1)在中毒后第一小时内立即进行洗胃,并服用活性炭以减少秋水仙碱进一步吸收。(2)早期实施液体复苏和强有力的器官支持干预。(3)考虑到秋水仙碱表观分布容积大,且在0.5~3小时内迅速达到血药浓度高峰,血液净化方法的有效性有限。(4)密切监测肺部感染和骨髓抑制等并发症。秋水仙碱中毒的治疗方法还可能包括使用特异性Fab片段。在秋水仙碱引起心源性休克导致多器官衰竭的情况下,可考虑输注浓缩红细胞。既往报道支持体外膜肺氧合(ECMO)用于治疗秋水仙碱中毒引起的心源性休克的有效性。此外,血浆置换联合血液净化干预可能改善患者预后。

秋水仙碱临床应用广泛,但这份系列病例表明,良药也可能成为杀人工具。同一家庭的三名成员接连出现相同症状和迅速死亡,不得不使人怀疑其中的联系。如果没有多个病例或者相隔时间过久,则很难将单一死亡病例与秋水仙碱中毒联系起来。因此,各位临床医生需根据患者的临床表现保持警惕,能够想得到秋水仙碱中毒的可能,还应有效管理秋水仙碱处方,防止其被滥用。

· END ·