原发性心脏肿瘤相对罕见。心脏血管肉瘤也称恶性血管内皮瘤,是由血管内皮细胞或向血管内皮细胞分化的间叶细胞发生的恶性肿瘤,极为少见,约三分之二以上病变发生于右心房。原发性血管肉瘤多呈花椰菜样、深红色团块,该肿瘤生长迅速、进展快,确诊时往往已发生转移,生存率很低。由于初期多数患者无明显症状,疾病易被忽视。近期《Interdisciplinary CardioVascular and Thoracic Surgery》发表了题为“A surgical case of right atrial wall perforation caused by an invasive angiosarcoma”——心脏血管肉瘤导致右心房壁穿孔的病例报告。

病例简介

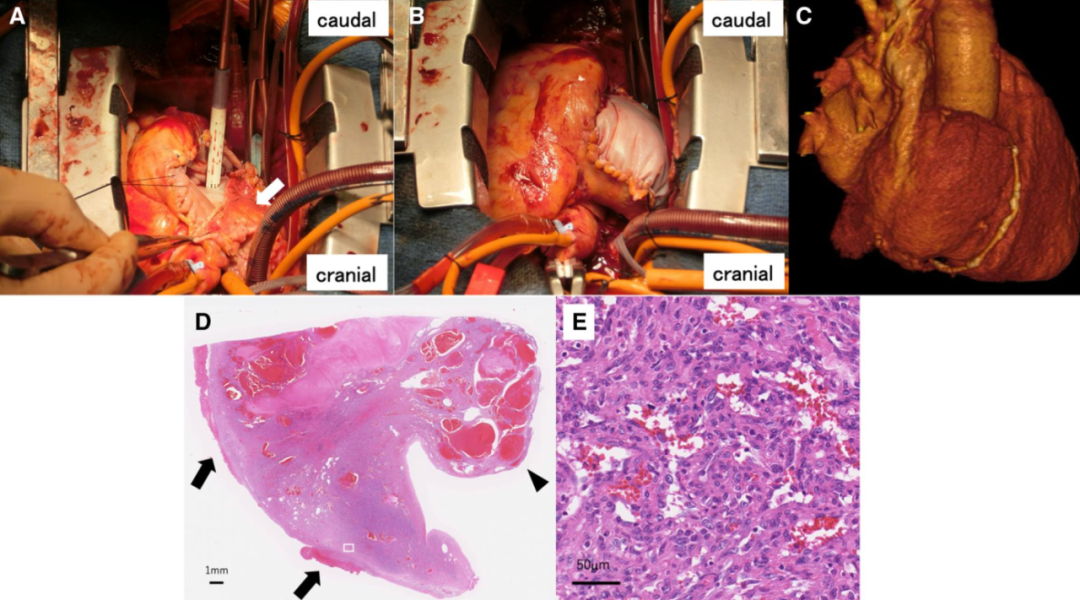

患者男性,61岁,因在家突发心源性休克被紧急送来医院。超声心动图显示大量心包积液(图1a),提示心脏压塞。CT显示在右心房内有一个不规则形占位,遍布整个右心房游离壁(图1b)并靠近下腔静脉口。没有发现远处转移。

急诊穿刺

紧急给予心包穿刺术,排出约1000 ml血性液体,随着液体的排出,患者血压随之下降。引流液中的血红蛋白水平与静脉血中相同。确诊为侵袭性肿瘤导致右心房壁穿孔,计划进行紧急外科手术。

图1 (A)超声心动图显示大量心包积液和右心房占位。(B) CT示肿瘤扩散至整个右心房游离壁。(C)肿瘤延伸至右心房壁。(D)切除标本,包括肿瘤和几乎整个右心房游离壁

外科手术

外科打开心包后,观察到血液从穿孔的右心房游离壁流出。肿瘤已扩散至整个右心房游离壁,并侵犯下腔静脉开口附近(图1c)。由于肿瘤侵犯,难以从右心房插入下腔静脉引流管以建立体外循环,因此改从股静脉插入引流管。随后建立体外循环。肿瘤被完全切除,包括几乎整个右心房游离壁(图1d)。使用自体和牛心包补片重建右心房壁缺损,先纵向从上腔静脉到下腔静脉用自体心包补片重建(图2a),然后用牛心包补片重建剩余游离壁,并创建一个类似右心房的隆起(图2b),重建右心房壁形态(图2c)。

图2 (A)使用自体心包补片从上腔静脉到下腔静脉纵向重建缺损的右心房壁(箭头),(B)随后使用牛心包补片重建剩余游离壁,产生类似于右心房的隆起。(C)重建右心房壁的CT图像。(D)肿瘤边界模糊,浸润性生长,突入心腔(箭头)并伴有心包出血(箭头)。(E)大的、高度不典型的上皮样肿瘤细胞,形成不规则的血管

术后病理

术后病理发现肿瘤边界不清,在心肌全层呈浸润性生长(图2d)。还观察到形成大小不一畸形血管腔的肿瘤细胞(图2e)。免疫组化显示波形蛋白(+)、S-100(部分+)、CD34(+++)、α-平滑肌肌动蛋白(++)和Ki-67(+++),确诊为血管肉瘤。

术后情况

患者术后9天出院,住院期间未出现任何并发症。

讨论

心脏血管肉瘤的症状通常不具有特异性,取决于肿瘤的位置和范围。超过一半的心脏血管肉瘤患者会表现出心包积液;心包积液和心脏压塞是心脏血管肉瘤最常见的并发症,许多报告记载了由心脏血管肉瘤引起的心包积液为渗出性,但很少有由心房壁直接破裂引起心包填塞的报告。

心脏血管肉瘤非常罕见,目前尚无明确的治疗指南。在没有转移的情况下,手术切除是首选的一线治疗,并且需要完全切除肿瘤。术前化疗可能有助于缩小肿瘤体积,消除切除前的微转移。尽管有化疗有效的报道,但由于病例数量少和预后极差,目前尚无确切证据支持化疗。早期诊断对于改善患者预后至关重要。因此,当年轻患者出现不明原因的心脏压塞时,即使心包积液的细胞学检查结果为阴性,也应将原发性心脏恶性肿瘤纳入鉴别诊断中。

· END ·