心脏原发性肿瘤发病率低,约0.001%~0.02%。大约90%的心脏原发性肿瘤是良性的,其中左心房黏液瘤最为常见。虽然心房黏液瘤是良性肿瘤,但因其位置的特殊性,可造成严重后果。根据肿瘤大小、活动度和位置,可引起房室通道梗阻、血管栓塞等多种临床表现。大约30%的左心房黏液瘤会发生系统性栓塞。体格检查时,通常在第五肋间可听到早期舒张期杂音,症状在站立位时加重,卧位时减轻。近期《Thoracic and Cardiovascular Surgeon Reports》发表了标题为“A Firing Cannon: Bilateral Lower Limb Ischemia as a Manifestation of Cardiac Myxoma”的病例报告,详细描述了一例青年女性患者因心脏黏液瘤导致双下肢缺血的病例,并探讨了心脏黏液瘤的诊断、治疗以及手术时机的选择。

病例简介

患者女性,33岁,身高153cm,体重58kg,白种人,吸烟;几天前被诊断为左心房黏液瘤,并计划在一周内进行手术。然而,在等待手术期间,她因急性双下肢疼痛就诊于急诊科。

临床诊断

患者入院时血压正常(114/65mmHg),心律规整(76次/分钟),心脏听诊无杂音,无心力衰竭迹象和局灶性神经功能缺损。双侧股动脉和桡动脉搏动可触及,但双侧胫后动脉和足背动脉搏动消失。踝肱比(ABI)右侧为0.9,左侧为0.8。心电图示P波双相,经胸超声心动图显示LVEF正常,无室壁运动异常,左心房内有一个较大占位(5.1×2.5×2.8cm),通过二尖瓣进入左心室,导致中度二尖瓣狭窄(视频1,视频2)。

胸部CT示左心房内有蒂肿块,通过二尖瓣突出到左心室(图1)。下肢超声显示双侧腘动脉血栓形成,但双侧肢体仍通过侧支循环保持灌注。

图1.CT示左心房内有蒂肿块

介入手术

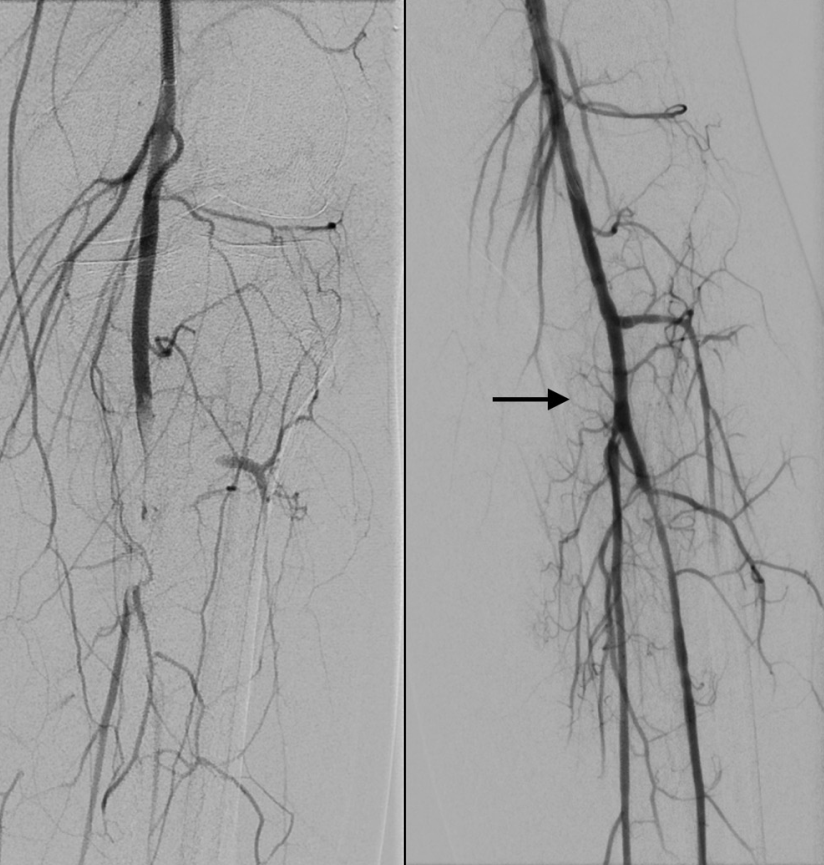

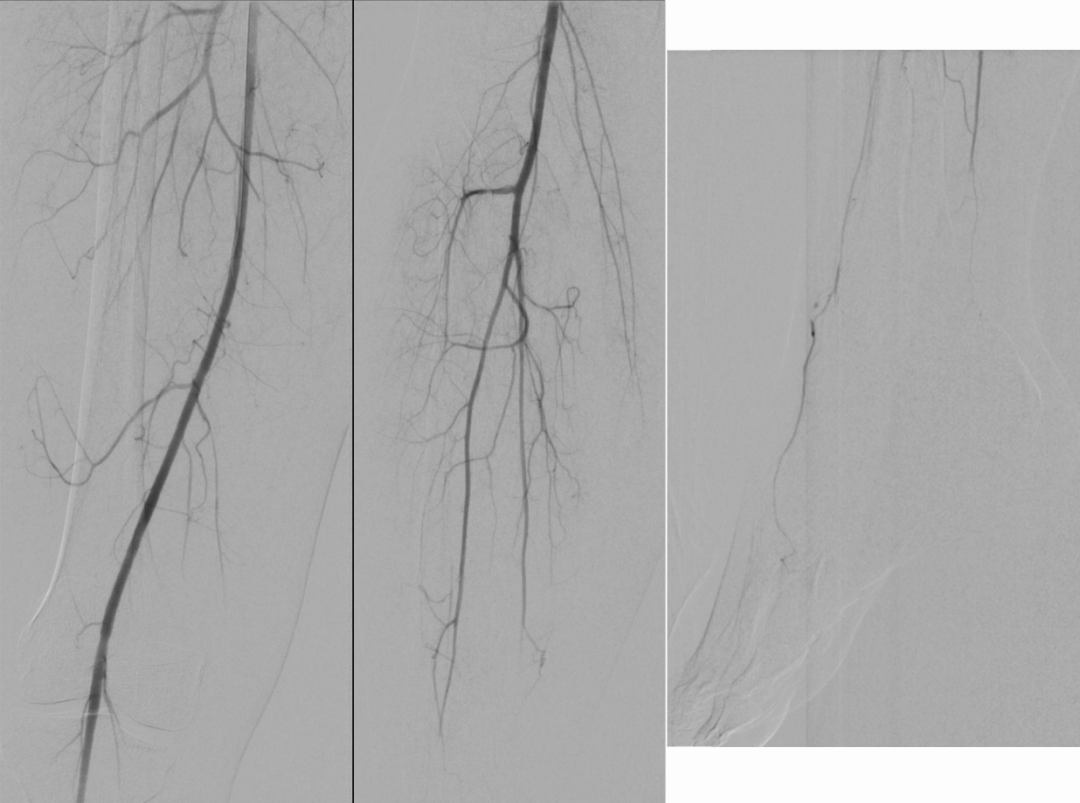

患者接受了紧急血管造影,发现左下肢腘动脉远段、胫前动脉和胫腓干有多发栓子(图2)。通过抽吸取栓术从左下肢抽出了白色胶状物,显微镜下标本显示为黏液瘤的细胞结构和基质,术后左下肢灌注恢复。右下肢血管造影发现踝部有小栓子,但侧支循环和足底弓灌注存在,未采取干预措施(图3)。

图2.血管造影

(A)左下肢腘动脉远段、胫前动脉和胫腓干有多发栓子; (B)抽吸后血管造影显示闭塞完全再通(箭头)

图3. 右下肢血管造影

发现踝部有小栓子,但侧支循环和足底弓灌注存在,未采取干预措施

外科手术

患者接受了胸骨正中切口左心房肿块切除术,术中发现一个大的活动性肿块,通过卵圆窝水平的蒂附着于房间隔左侧。肿瘤被仔细切除(图4),术后被转到重症监护室,在4小时后拔管,并在12小时后转出进行术后护理。术后心电图示正常窦性心律。术后经食管超声心动图显示LVEF为50%,左心房未见残留占位,二尖瓣活动正常,术后恢复顺利。

图4.粘液瘤切除后的术中照片

讨论

典型的黏液瘤有蒂,呈胶冻状。既往研究显示,在三分之一的患者中,黏液瘤表面形态是易碎的或绒毛状的,而在其他三分之二的患者中是光滑的。绒毛状黏液瘤表面由多个细小的绒毛状胶冻状和脆弱的延伸物组成,有自发碎裂的倾向。绒毛型表面形态的黏液瘤倾向于引起栓塞。

尽管黏液瘤是良性的,但建议手术切除,以防止心脏性猝死或动脉栓塞等并发症。虽然手术时机没有明确规定,但在手术等待期间可能就会出现严重并发症。手术切除肿瘤是首选治疗方法;没有有效的药物能够阻止肿瘤生长。手术应尽快进行。如果手术延迟,患者可能会因左心房黏液瘤引起栓塞而遭受不可逆的中枢神经系统损伤。

散发性孤立性黏液瘤的复发率非常低。然而,在如Carney综合征等遗传性疾病患者中,复发率可能更高。已在Carney综合征患者中筛查出PRKAR1A基因。因此,进行PRKAR1A基因的遗传咨询可能有助于确定随访计划。在一项大型系列研究中,5%的患者出现了复发性黏液瘤,这表明需要仔细随访。有黏液瘤家族史的患者可能更容易复发,因此,患者可能从门诊超声随访中获益。

· END ·