血管内超声(IVUS)引导的头端检测(Tip Detection,TD)-正向内膜下重回真腔(ADR)是日本首创的新型影像引导ADR技术,其需要使用特殊设计的IVUS导管(AnteOwl WR IVUS)。该技术与传统ADR技术相比,这被认为是一种有前景的提高CTO PCI成功率的正向策略。近期,《JACC: Case Reports》报告一例使用北美市售的HD-IVUS和CTO器械实施该技术的首次经验。

HD-IVUS引导的头端检测-正向内膜下重回真腔(TD-ADR):北美首次经验

病例报告

一名75岁男性,有房颤、高血压、高脂血症和非胰岛素依赖型2型糖尿病病史,因加拿大心血管学会III级心绞痛就诊。超声心动图显示左心室功能正常,心肌灌注显像提示前壁显著缺血。冠状动脉造影显示左前降支(LAD)近端100%闭塞,伴右向左侧支循环(视频1,图1A)。患者尽管接受最大耐受剂量的药物治疗,仍存在难治性症状,他拒绝冠状动脉搭桥手术,因此选择LAD-CTO的择期PCI。

视频 1

建立双侧动脉通路,8F指引导管置于左冠状动脉,6F指引导管置于右冠状动脉(RCA)。尝试使用正向导丝技术,但工作导丝、聚合物护套导丝及可操控穿刺导丝均未能通过CTO进入远端真腔。双腔微导管平行导丝技术亦失败。尝试STAR技术时,聚合物护套导丝仅能进入对角支。正向失败后,尝试通过RCA逆向操作,但导丝无法经间隔支到达LAD。

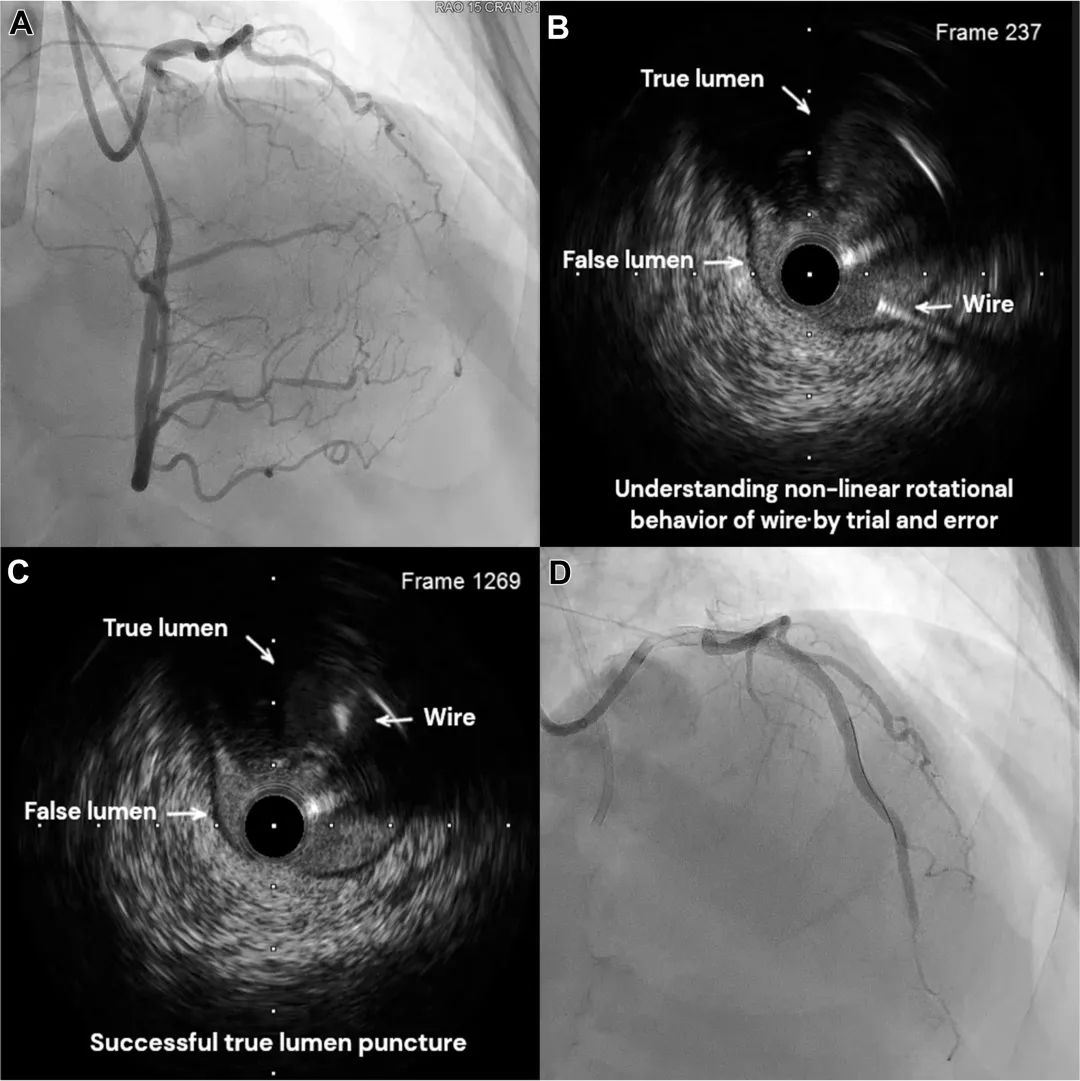

图1 头端检测-正向内膜下重回真腔手术图像

A. 初始双侧造影;B. HD-IVUS显示内膜下穿刺导丝;C. HD-IVUS显示导丝进入真腔;D. 支架植入后血管造影

正向及逆向均失败后,决定在HD-IVUS引导下行TD-ADR。将2.0 mm顺应性球囊沿已放入的正向导丝,在CTO段旁的内膜下空间低压扩张。随后沿同一导丝引入5F Opticross HD-IVUS导管。通过HD-IVUS手动回撤成像,观察到CTO段远端血管真腔半塌陷,并在对角支及间隔支近端确定了再入区域。沿同一内膜下空间的第二根正向导丝(经HD-IVUS确认)送入微导管,插入Confianza Pro 12导丝(Asahi Intecc),术者使用扭矩装置以精确操控。根据HD-IVUS显示的内膜下空间大小,将穿刺导丝头端塑形为主弯(1 mm)和次弯(2-3 mm)。

通过手动回撤前后移动HD-IVUS的传感器头端,同时在实时IVUS成像下顺时针/逆时针旋转导丝,观察导丝头端在三维空间中的旋转及位置。当术者能通过HD-IVUS预测导丝旋转方向后,将IVUS传感器头端定位至导丝头端,以进行引导(视频2,图1B)。在实时HD-IVUS引导下,导丝成功旋转到正确方向并穿刺进入LAD真腔(视频2,图1C)。将微导管推入真腔,更换穿刺导丝为工作导丝。HD-IVUS确认工作导丝位于真腔且主要分支保留(视频3)。因HD-IVUS显示严重钙化,对LAD实施血管内震波球囊术并成功植入药物洗脱支架(视频4,图1D)。

视频 2

视频 3

视频 4

患者术后恢复良好,次日出院。术后5天及1个月随访显示症状显著缓解。1个月后复查冠状动脉造影确认支架通畅。

讨论

血管内成像已成为PCI的重要辅助工具。HD-IVUS可以提供详细的斑块形态和血管结构信息,对CTO PCI尤为重要。IVUS引导的TD-ADR是日本团队使用AnteOwl WR IVUS导管首创的影像引导ADR技术。该导管可直接在IVUS监视下实现对穿刺导丝进行三维操控,指导可控的再入真腔。

目前几乎所有TD-ADR手术均在日本开展,且截至2024年10月,AnteOwl WR IVUS导管尚未在日本以外地区获批。因此,全球其他地区对该技术的应用受限,本文为北美首次使用市售HD-IVUS和CTO器械实施TD-ADR的病例。

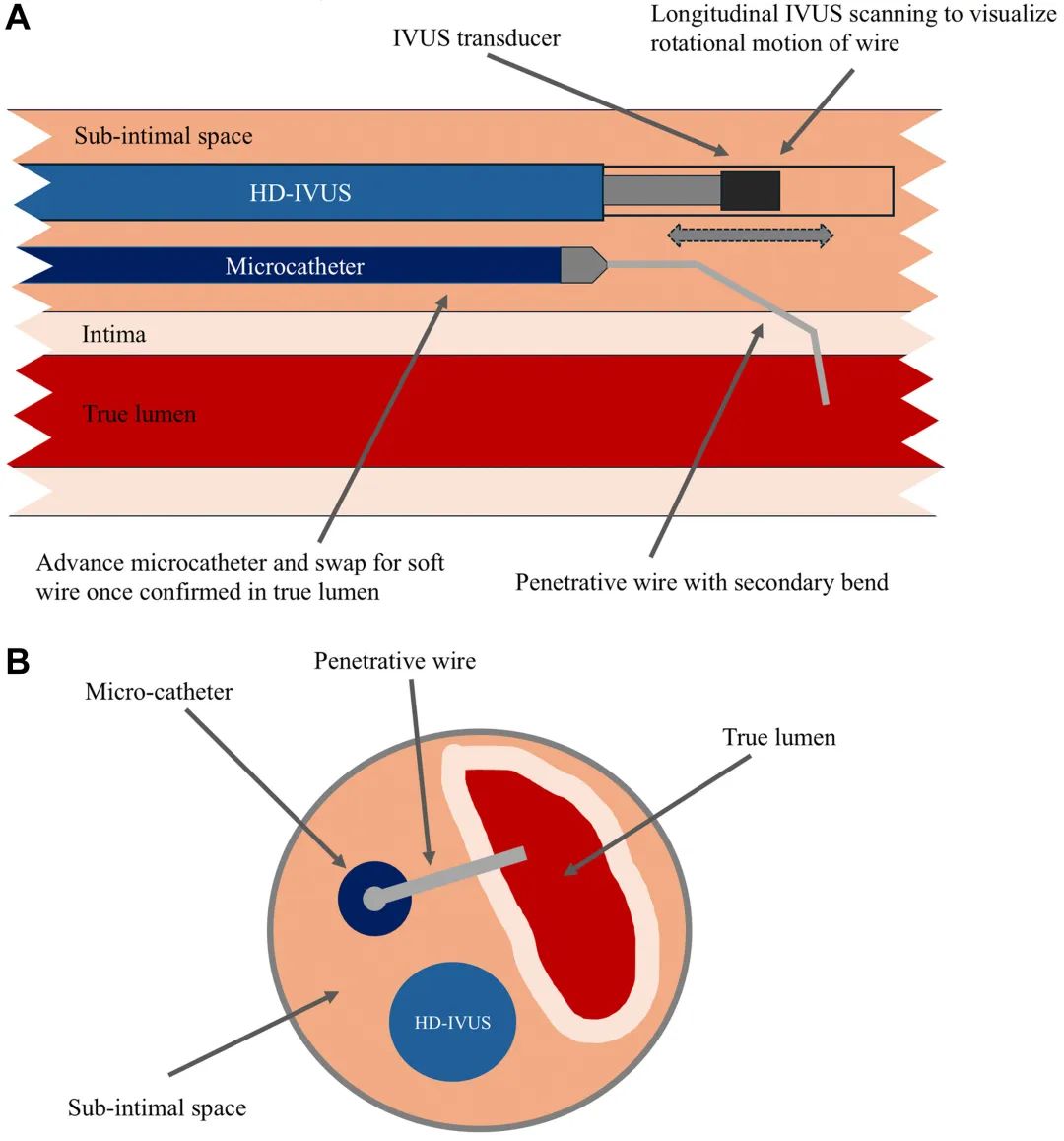

使用北美现有市售HD-IVUS和微导管,我们提出以下TD-ADR步骤(图2):

1.使用更大的指引导管(8F)以同时容纳HD-IVUS和微导管。

2.根据HD-IVUS显示的内膜下空间大小,在穿刺导丝上制作次弯以增加穿刺范围。

3.通过手动回撤模式前后移动HD-IVUS传感器,同时旋转导丝(每旋转一次移动一次),以理解并预测导丝在三维空间中的行为和目标。

4.当术者能够可靠预测导丝方向后,在HD-IVUS实时引导下实施导丝头端再入操作。

5.HD-IVUS确认导丝进入真腔后,将微导管推入真腔并更换穿刺导丝为软工作导丝。

图2 头端检测-正向内膜下重回真腔原理图

(A) 头端检测的纵向和(B)横断面视图——使用单独的高清血管内超声(HD-IVUS)和微导管正向内膜下重回真腔,其中一根穿透导丝被定制成具有主弯和次弯的形状,并在实时HD-IVUS引导下从内膜下间隙进入远端真腔。

单晶体探头IVUS和相控阵探头IVUS常用于CTO PCI。本病例中,HD-IVUS导管优势在于5F通过外径及更高的近场分辨率,但需至少20 cm的内膜下距离以容纳换能器前的导管长度。而相控阵IVUS的优势是成像换能器位于导管头端,尽管其可能体积较大且分辨率不足,但可能更容易实施。

本病例中TD-ADR的局限性包括:需更大指引导管;导丝的操控可能因患者而异;学习曲线较高;操作复杂性可能导致不可预见的并发症。其潜在优势在于可使用市售的已获批IVUS,并能实时直接观察穿刺导丝在假腔和真腔中的操作,从而提升再入真腔准确性。

随着经验积累,TD-ADR可进一步优化以实现更多可重复的结果。为促进该技术的推广,我们建议在ADR失败且内膜下平面已扩展时,将TD-ADR作为“investment”技术前的过渡步骤。

病例创新性

本技术使用北美市售器械完成TD-ADR,而日本首创的AnteOwl WR IVUS导管尚未在北美上市。该病例突显了市售HD-IVUS引导TD-ADR的能力。若该方法能稳定重复应用,可能提升CTO手术成功率并降低风险。

未来方向

进一步优化和标准化使用市售HD-IVUS及CTO器械的TD-ADR步骤。

结论

使用北美市售器械可实现TD-ADR。若HD-IVUS引导的三维导丝操作及TD-ADR能稳定重复应用,该新型正向CTO PCI策略可能成为提升手术成功率和安全性的辅助工具。