二尖瓣疾病作为常见的心脏瓣膜疾病之一,而二尖瓣置换是治疗二尖瓣疾病的有效方式,也是我们心外科大夫的常规治疗术式。随着人工瓣膜特别是生物瓣膜的不断创新和上市,以及患者对于高质量生活的要求,二尖瓣生物瓣膜的应用在欧美发达国家已经成为主流,并且近年来国内应用比例也在逐步提升。二尖瓣置换手术本身不难,但做好并不容易。手术中有很多细节需要临床医生注意和把控。

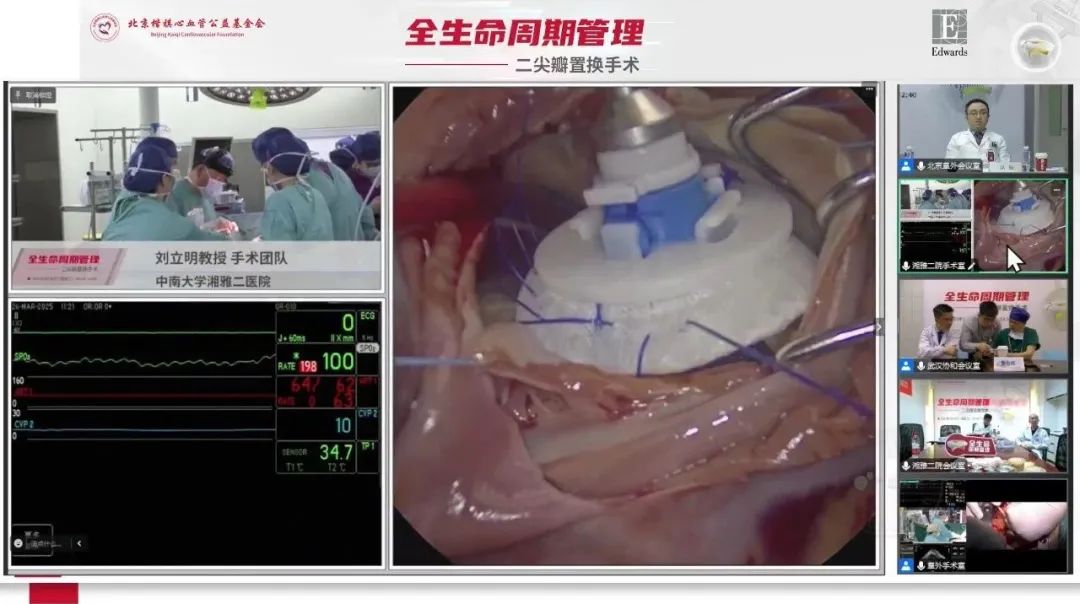

2025年3月26日,全生命周期管理-二尖瓣置换手术直播活动顺利举办。聚焦二尖瓣生物瓣技术创新、微创术式优化及二尖瓣瓣膜衰败后经导管二尖瓣介入治疗(TMVR)等关键议题,由中国医学科学院阜外医院凤玮教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院董念国教授、中南大学湘雅二医院刘立明教授领衔,分别带来3台二尖瓣置换手术,深度呈现二尖瓣疾病外科治疗的前沿进展与全周期管理路径。

学术研讨环节由中国医学科学院阜外医院胡展教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院李飞教授、中南大学湘雅二医院廖晓波教授联合主持,并特邀天津市胸科医院姜楠教授、青岛大学附属医院杨苏民教授作为讨论嘉宾,共同解析技术难点与临床趋势,通过线上平台实现跨地域学术联动。

从技术规范到终身管理

构建二尖瓣治疗新生态

▼▼▼

凤玮教授在开场致辞中强调,二尖瓣置换技术的规范化操作与多中心经验交流是提升临床疗效的重要保障。他指出,随着新型瓣膜器械的迭代,外科医生需在精准植入技术、缝合策略优化及术中并发症预防等方面建立标准化流程,并通过学术平台实现技术共享,降低学习曲线差异,推动二尖瓣置换手术的同质化发展。

董念国教授提到,二尖瓣解剖结构精细,术中需在瓣膜稳定性与血流动力学改善之间寻求平衡,尤其在瓣环处理、瓣叶切除、瓣膜尺寸匹配等精细化操作,需要剖析临床实践中易被忽视的潜在挑战。面对高龄、合并症复杂患者增多的趋势,外科团队应建立“全流程质控”意识,从术前影像评估到术中操作细节,系统性降低术后瓣周漏、传导阻滞等风险,让创新成果转化为标准化临床实践,真正实现以患者为中心的全生命周期管理目标。

刘立明教授指出,MITRIS RESILIA干式二尖瓣瓣膜已经在美国、欧洲、日本、加拿大等多国上市,其抗钙化RESILIA组织技术、低瓣架大开口设计,不仅显著提升了外科医生的操作效率,研究数据显示其带来了更持久的瓣膜耐久性和更优的血流动力学表现。通过多中心手术演示、跨区域病例研讨等形式,外科医生能够深入理解该瓣膜的植入技巧,精准匹配患者解剖特点,减少术中风险,也将帮助更多二尖瓣疾病患者建立选择信心。

理论授课+手术演示

双轨赋能临床实践

▼▼▼

本次手术直播活动通过多中心协作,涵盖二尖瓣生物瓣置换的规范化操作以及瓣膜衰败后经导管介入的闭环管理,展示了一条覆盖疾病全周期的诊疗链条。

徐飞教授:二尖瓣全生命周期管理

中国医学科学院阜外医院徐飞教授指出,二尖瓣瓣膜衰败后的经导管二尖瓣瓣中瓣手术(TMVR)已成为重要的治疗策略,其技术成熟度不断提升。自2009年全球首例MVIV手术开展以来,2017年美国FDA正式批准SAPIEN3介入瓣膜用于MVIV治疗,2019年国内完成首例二尖瓣瓣中瓣手术,至2024年中国心脏二尖瓣生物瓣损毁介入瓣中瓣技术多中心专家建议发布,TMVR已形成规范化的技术体系。

研究数据显示,TMVR作为再次开胸二尖瓣置换术(Redo SMVR)的微创替代方案,术后1年生存率与Redo SMVR无显著差异,尤其对高危患者具有显著优势。此外,TMVR技术也为年轻患者选择生物瓣提供了信心,其创伤小、恢复快的优势可延长生物瓣全生命周期。随着器械创新,TMVR正向更精准、更安全的方向发展,成为二尖瓣全生命周期管理的关键环节。

手术演示1

术者:中国医学科学院阜外医院凤玮教授团队

中国医学科学院阜外医院凤玮教授团队带来第一台手术演示。该患者为57岁女性,术前诊断为风湿性心脏病合并二尖瓣重度狭窄、三尖瓣少中量反流、左房扩大、持续性房颤、慢性肾功能不全,术前STS评分提示死亡风险3.89%,并发症风险16%。结合其房颤病史、生物瓣置换意愿强烈且无外科禁忌,手术团队最终确定行全麻低温体外循环下二尖瓣生物瓣置换术,同期实施三尖瓣成形术以纠正反流+经胸心脏射频消融术治疗房颤,并备冠状动脉旁路移植术,在改善二尖瓣狭窄的同时,通过射频消融降低房颤相关血栓风险。

术后超声提示:二尖瓣位生物瓣舒张期峰值流速正常,未见瓣周漏,三尖瓣口舒张期血流流速正常。收缩期微少量返流。主动脉瓣微量返流。

术者特别指出MITRIS RESILIA干式二尖瓣瓣膜缝合环质地更柔软,瓣脚内收的结构特性有利于连续缝合操作时减少视野遮挡。

手术演示2

术者:华中科技大学同济医学院附属协和医院董念国教授团队

华中科技大学同济医学院附属协和医院董念国教授团队带来第二台手术演示。患者为56岁女性,心脏超声提示风湿性二尖瓣中至重度狭窄合并重度关闭不全、三尖瓣重度关闭不全,诊断为风湿性心脏瓣膜病。患者因生物瓣置换需求明确,且存在胸腔镜微创手术适应症,手术团队最终决定采用全麻胸腔镜辅助下,行二尖瓣置换术联合三尖瓣成形术,术中通过股动静脉及颈静脉插管建立体外循环,并精准调整体位以优化术野暴露。

术后超声提示:二尖瓣置换术后人工生物瓣功能良好,瓣叶活动尚可,人工二尖瓣口舒张期血流未见明显加速,收缩期瓣周未见明显反流信号;三尖瓣呈成形术后改变,瓣叶开放可,瓣膜功能尚可,三尖瓣口舒张期血流未见明显加速;左室流出道收缩期血流通畅。

术者强调外科医生首次使用新型生物瓣前需透彻掌握瓣膜特性,以确保植入安全性。同时指出,此类创新器械的临床推广需依托大量循证证据和机制研究。

手术演示3

术者:中南大学湘雅二医院刘立明教授团队

中南大学湘雅二医院刘立明教授团队完成第三台手术演示。患者为79岁男性,既往有心脏永久起搏器植入、B型主动脉夹层保守治疗史及腹股沟疝手术史,心脏超声提示感染性心内膜炎、二尖瓣赘生物形成伴瓣叶穿孔、起搏导线上赘生物附着、二尖瓣重度关闭不全及三尖瓣轻度反流。术前经抗感染、强心利尿及肺功能优化后,计划实施赘生物清除+二尖瓣生物瓣置换+三尖瓣成形(备置换)术+左心耳夹闭术,备永久起搏器植入术。

术后心脏超声评估显示:二尖瓣人工生物瓣装置回声清晰,开放、关闭良好,瓣环周边固定,未见瓣周漏及异常附着物回声;三尖瓣成形后内径24mm±,瓣叶开放、关闭好;二尖瓣下未见反流,三尖瓣下未见反流,符合MVR+TVP手术后心脏改变。

本例手术整合感染控制、瓣膜功能重建、心律失常干预及围术期并发症防控策略,体现了感染性心内膜炎外科治疗中病灶清除彻底性、器械选择适配性的综合决策理念。

会议总结

▼▼▼

技术与器械创新不断优化疾病解决方案,技术的终极价值在于实现患者生存与获益的平衡。

本次“全生命周期管理-二尖瓣置换手术直播活动”通过三台手术演示,展现了二尖瓣疾病外科治疗的技术进展与全程管理理念。从新型生物瓣的规范化植入到复杂病例的个体化处理,为临床医生提供了可参考的实践路径。会议总结,与会专家一致表示,MITRIS RESILIA干式二尖瓣瓣膜其抗钙化RESILIA组织技术、低瓣架大开口设计,瓣脚内收设计为临床医生提供了一款非常优秀的生物瓣膜可供选择。

未来,技术的推广仍需以患者需求为导向,需在器械研发、手术操作规范及术后长期随访体系间建立协同机制,将“全生命周期管理”从理论共识转化为规范的临床实践,让患者真正实现“一次手术,终身获益”。

扫描二维码回看直播

注:本文仅代表与会专家的个人观点,旨在促进学术信息的沟通和交流,仅供医疗卫生专业人士参考。本文所涉医疗器械的完整描述信息,包括适应症、禁忌症、警告、注意事项,详见说明书。

国械注进20243130603 干式二尖瓣瓣膜