直流电复律(Direct Current Cardioversion, DCCV)是治疗血流动力学不稳定室性心动过速(Ventricular Tachycardia, VT)的常用方法,其成功终止心律失常的效率高达95%。然而,尽管罕见,电复律后可能发生血栓栓塞并发症,尤其是冠状动脉栓塞(Coronary Artery Embolism, CAE),这可能导致急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction, AMI)。既往文献多集中于房颤(Atrial Fibrillation, AF)患者的电复律后栓塞风险,室性心律失常患者的相关报道却极为少见。《American Journal of Case Reports》通过一例65岁男性患者在室速电复律后发生冠脉栓塞及急性下壁心肌梗死的病例报道,探讨其机制、诊断与管理策略,并提出未来研究方向。

这是全球首例明确报道的室速电复律后冠脉栓塞事件,打破了“血栓栓塞仅见于房颤电复律”的传统认知,为心律失常治疗领域敲响了警钟。

病例报告

患者基本信息

患者为65岁巴林籍男性,既往诊断为高血压、慢性肾病、糖尿病、血脂异常及单形性室速。患者因突发上腹疼痛、心悸及3次呕吐就诊于急诊科,心率高达206次/分钟,体温37.1°C,外周血氧饱和度96%。患者曾于2021年因类似症状住院,诊断为室速和射血分数降低的心力衰竭(LVEF 25-30%)。当时建议植入心脏复律除颤器(Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD),但患者拒绝。出院时开具了恩格列净、胺碘酮、阿托伐他汀、卡维地洛、螺内酯、呋塞米及缬沙坦等药物,但患者未按医嘱服药,已停用胺碘酮6个月。

入院检查与治疗

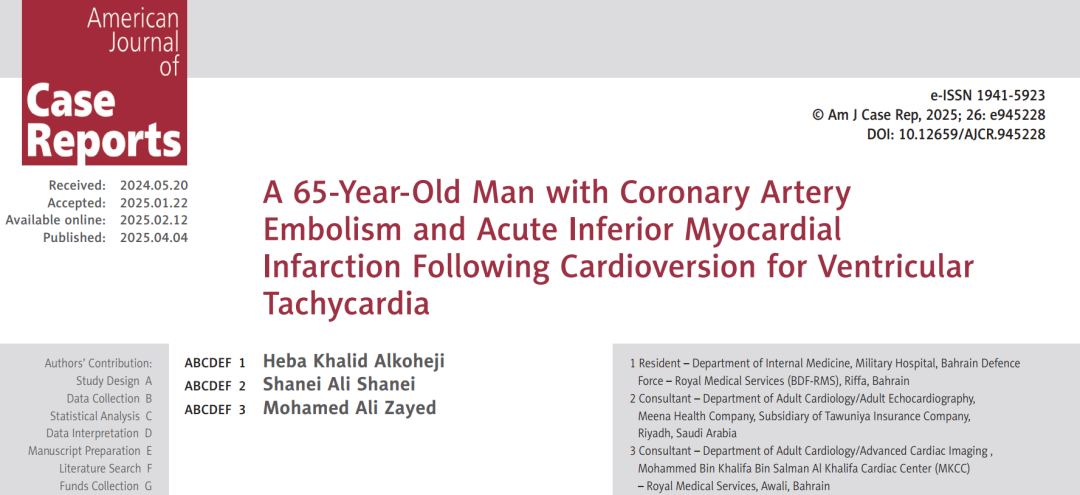

入院心电图(ECG)显示宽QRS心动过速,提示单形性室速(图1)。初始治疗使用胺碘酮150mg两次,但药物复律失败,随后进行360焦耳的电复律。复律后ECG显示心动过缓(40-46次/分钟),未见ST-T波缺血性改变,肌钙蛋白阴性。

图1.心电图显示宽QRS心动过速,提示单形性室速。

当天晚些时候,患者出现严重上腹痛及呕吐,ECG显示下壁心肌梗死(II、III和aVF导联ST段抬高,avL导联ST段压低)(图2),而此前心电图无此表现,且疼痛持续不缓解。

图2.心电图显示窦性心律伴下壁心肌梗死(II、III和aVF导联ST段抬高,avL导联ST段压低)。

立即予以阿司匹林300mg和氯吡格雷600mg,并行冠脉造影,结果显示前降支远端、中间支远端、回旋支远端及右冠脉远端闭塞,但血管主干未见明显动脉粥样硬化(图3)。结合患者2021年冠脉造影结果正常,考虑为冠脉内血栓栓塞。

图3.冠脉造影显示前降支远端、回旋支远端和中间支闭塞。

后续治疗与转归

患者开始接受替罗非班持续静脉输注及低分子肝素治疗。经食管超声心动图显示LVEF为40%,后壁、下壁和侧壁运动减弱,未见左心室血栓或左心室瘢痕。此外,发现小的卵圆孔未闭伴左向右分流及中度二尖瓣反流。实验室检查显示白细胞计数升高(17×10⁹/L),BNP水平升高(1191.9 pg/ml),肌钙蛋白及CK-MB水平升高。

住院期间,患者出现血尿(右肾鹿角形结石)及阵发性房颤(后自行缓解)。治疗方案包括阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、呋塞米、胺碘酮等。72小时后复查冠脉造影显示闭塞情况有所改善。出院时,患者开始服用阿哌沙班2.5mg每日两次,并定期随访,未再出现室速或急性心肌梗死。

讨论

冠脉栓塞的诊断与机制

冠脉栓塞的诊断标准由Shibati等人提出,包括主要标准(冠脉造影显示血栓栓塞但无动脉粥样硬化证据、多处栓塞、伴系统性栓塞)及次要标准(血管狭窄<25%、血栓来源明确、存在栓塞危险因素)。本例患者符合2项主要标准,提示冠脉栓塞而非动脉粥样硬化性心肌梗死。

冠脉栓塞的潜在原因包括心律失常(如房颤)、心肌病、瓣膜性心脏病、深静脉血栓形成的矛盾性栓塞、恶性肿瘤及感染性心内膜炎等。本例患者存在卵圆孔未闭伴左向右分流,可能为栓子来源,但未发现左心室血栓或深静脉血栓,矛盾性栓塞的可能性较低。

电复律后栓塞的机制

电复律可能导致心腔内血栓松动,进入循环系统。栓子通常进入脑部引发卒中,但本例患者栓子进入冠脉,可能与冠脉血流动力学特点及电复律对心肌的机械性影响有关。冠脉血流主要在舒张期,而栓子在收缩期随血流移动,这可能解释了栓塞部位的特殊性。

如何区分动脉粥样硬化与栓塞性心梗

1. 心电图特征:栓塞性心梗常表现为多支血管支配区域的缺血(如本例下壁+侧壁受累),而动脉粥样硬化性心梗多为单支优势血管病变,且 ST 段抬高程度与血管闭塞部位更吻合。

2. 冠脉造影细节:栓塞性病变多位于血管远端(>2 级分支),呈“截断样”闭塞,无近端斑块或狭窄;而动脉粥样硬化病变常见于血管主干,伴斑块破裂、血栓形成及管腔不规则。

3. 病史与辅助检查:近期电复律史、心功能不全、无典型心绞痛病史,结合TEE排除心内血栓或瓣膜病变,均为重要鉴别点。

临床管理策略

冠脉栓塞的初始治疗与动脉粥样硬化性急性冠脉综合征相似,包括抗血小板治疗、镇痛及紧急冠脉造影。若造影提示冠脉栓塞,治疗选择包括血栓抽吸术、球囊成形术、支架植入及冠脉内溶栓治疗。本例患者因合并慢性肾病,需谨慎使用造影剂,故未行介入干预,而采用药物治疗。

长期抗凝治疗对于存在持续危险因素的患者(如卵圆孔未闭、房颤)至关重要。本例患者因房颤转为低分子肝素方案,并最终使用阿哌沙班维持治疗。

文献回顾与比较

既往文献中,电复律后栓塞多见于房颤患者。例如,Nuqali等报道了一例房颤电复律后冠脉栓塞的病例,患者接受了血栓抽吸及冠脉内硝酸甘油治疗。Prochanu等报道了一例房颤电复律后通过支架植入及球囊成形术治疗的栓塞性心肌梗死病例。本例患者是首例室速电复律后冠脉栓塞的报道,提示室性心律失常患者也可能面临类似风险。

未来研究方向

目前,电复律后栓塞性心肌梗死的风险评估及预防策略尚不明确。未来研究应聚焦于:

室速电复律后栓塞的机制及危险因素;

电复律前抗凝治疗的必要性及时机;

长期抗凝治疗的获益与风险平衡;

针对高危患者的个体化管理策略。

结论

直流电复律是治疗急性室速的有效方法,但电复律后栓塞性心肌梗死是一种罕见但严重的并发症。本病例强调了室速患者电复律后可能发生冠脉栓塞的风险,并提出了诊断与管理的挑战。未来需要更多研究以制定针对此类并发症的预防与管理指南,以优化临床实践。

严道心得

在心律失常治疗中,不能仅关注即刻复律效果,更需从血栓预防、病因管理、长期随访等维度进行全流程管理。对于每一位接受电复律的患者,尤其是合并心衰、心功能不全、结构性心脏病者,均应视为潜在的血栓高危人群,在复律前评估、术中操作、术后监测中融入 “血栓警惕” 思维。本例的价值不仅在于报告了一个罕见病例,更在于促使我们重新审视现有指南的适用边界,推动室性心律失常治疗从 “经验驱动” 向 “精准预防” 转型。