在竞技体育的激烈对抗中,心脏骤停始终是高悬于运动员头顶的达摩克利斯之剑。2024年意甲联赛中,佛罗伦萨球员Edoardo Bove的惊险复苏;2023年阿尔巴尼亚前锋Rafael Dwamena的遗憾离世;2021年欧洲杯埃里克森的惊魂一刻;2007年普埃尔塔的英年早逝……这些事件反复警示我们:运动员的心血管健康不仅关乎个人命运,更牵动着医疗伦理、运动科学与社会价值的复杂议题。当心脏疾病遇上职业运动,尤其是植入式心律转复除颤器(ICD)的使用,如何在生命安全与运动梦想之间找到平衡,成为现代运动心脏病学的前沿挑战。

近日,《BMJ Case Rep》报道了一则心尖肥厚型心肌病(HCM)患者植入皮下ICD(S-ICD)后重返职业足球的完整病例,深度解析这一过程中的医学评估、决策逻辑与康复策略,为同类患者的个体化管理提供实践参考。

Return to professional football after ICD implantation in athlete with apical hypertrophic cardiomyopathy

植入式心律转复除颤器(ICD)后的心尖肥厚型心肌病患者运动员重返足球赛场

如何在“禁止运动的安全底线”与“追求梦想的人文关怀”之间找到平衡点,成为临床决策的核心挑战。

运动员被诊断出心血管疾病后,往往会引发关于其病情能否继续运动的讨论。核心考量因素包括潜在疾病与运动的相互作用、运动诱发的室性心律失常(VAs)风险,以及可能的心脏性猝死(SCA/D)风险。若患者存在植入式心律转复除颤器(ICD)的指征,这一担忧会更为复杂。

早期指南基于对VAs和SCA/D的高风险预判,仅允许低强度运动(如高尔夫、保龄球),导致大量高水平运动员被迫退役。此外,运动员还可能面临心理和社会经济方面的不良后果。最终,运动员本人可能强烈希望继续运动,这对运动员及其医疗团队都提出了很高的要求。

争议的核心在于:高强度运动是否必然增加ICD患者的SCA/D风险?

本文描述了一名职业足球运动员的康复过程。该运动员在一次晕厥发作后接受了评估,发现患有心尖肥厚型心肌病,伴有心尖纤维化和脂肪浸润。经过共享决策(SDM)流程(图1)后,运动员接受了皮下ICD(S-ICD)植入,并参加了密切监测的、逐步进阶的康复计划,最终完全恢复到职业足球的原有水平。

图1. 共享决策(SDM)模型。在启动计划前,采用了共享决策模式,向运动员提供了关于重返职业足球的所有信息,包括风险和益处。

病例报告

一名30多岁的男性职业足球运动员在训练期间晕厥后被送往医院。该运动员有哮喘病史,16岁时因训练期间出现肺部不适被诊断为哮喘,并规律使用布地奈德/福莫特罗和沙丁胺醇。他曾在30多岁时发生气胸,但没有其他重大伤病。

隐匿性心肌病的十年伏笔

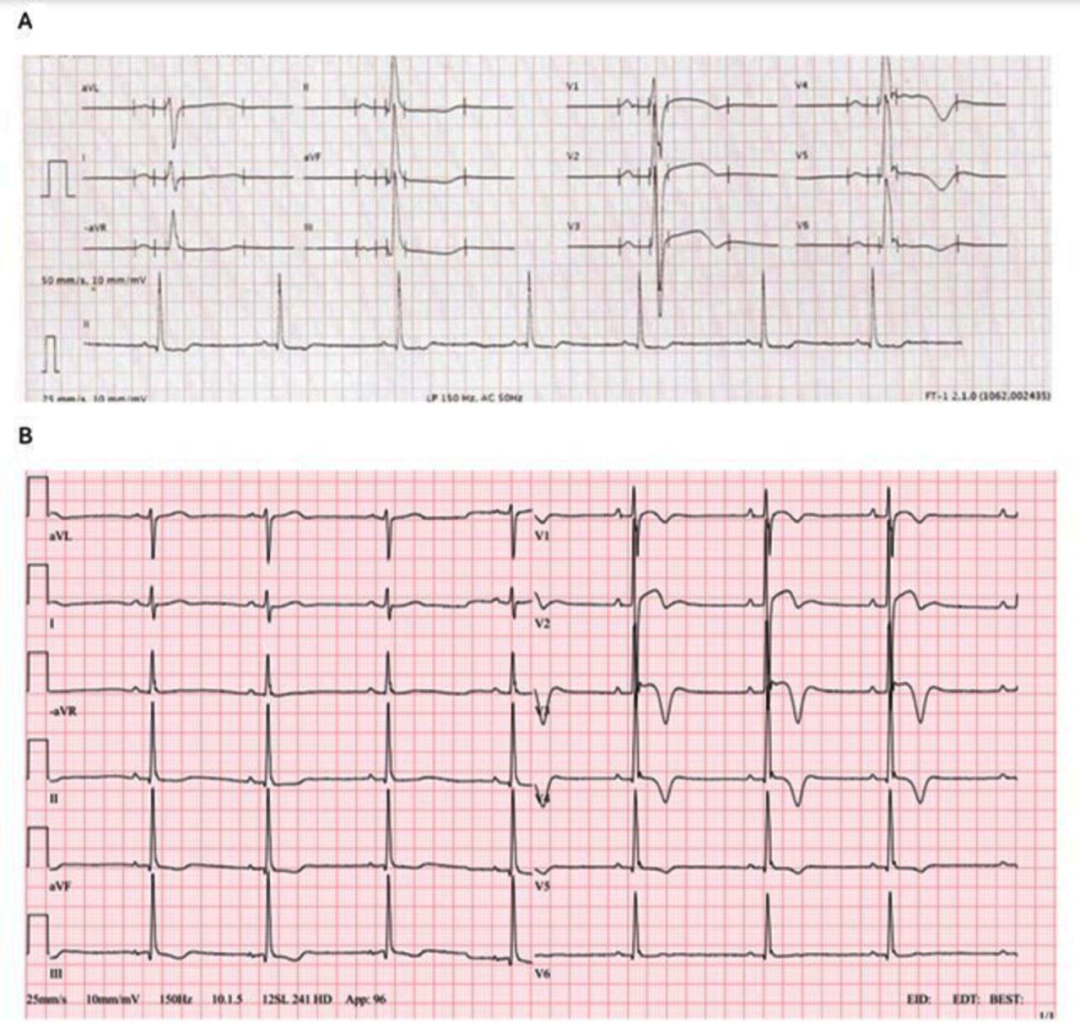

18岁时,该运动员接受了首次心脏筛查,心电图(ECG)显示下壁导联T波倒置。超声心动图检查未发现心脏病迹象,未进行心脏磁共振成像(MRI)。检查结果被解释为“运动员心脏”,随后治疗医生每年对其进行常规ECG和超声心动图随访,持续了15年。此后,其医疗记录中未再提及ECG异常进展或新的超声心动图发现(图2)。该运动员从未报告过明显的心脏症状。其家族有“血栓”病史,但无其他心脏疾病。该运动员不吸烟,饮酒量极少。

图2. (A)该运动员在足球俱乐部年度检查(晕厥前1年)时的心电图;(B)住院期间(晕厥发作时)的心电图。

住院前,在一次场地训练的休息期间,该运动员突然感到心跳快速且不规则,随后短暂晕厥并倒地。他自行苏醒后,立即被救护车送往附近医院。

检查

入院时,ECG显示正常窦性心律,心率53次/分,QRS波幅增加,胸前导联ST-T改变显著,表现为ST段抬高和T波倒置,程度超出所谓的“运动员心脏”或早期复极化的解释范围(图2)。系列高敏肌钙蛋白I测量值正常(T0 17 ng/L,T3 52 ng/L,T6 50 ng/L;参考值:男性99百分位数53 ng/L,女性34 ng/L),提示无急性心肌损伤。超声心动图显示左心室(LV)室间隔最大厚度为13 mm,LVEF>55%,心尖部可见一小的瘤样凹陷(视频1)。心脏MRI显示心尖肥厚(11-12 mm),伴有心尖室壁瘤、心部尖晚期钆增强(LGE)和脂肪浸润(图3)。PET未发现心脏炎症。住院3个月后,通道病和心肌病基因突变检测结果均为阴性。

图3. 心脏MRI显示心尖肥厚(11-12 mm),伴有心尖室壁瘤、心尖LGE和脂肪浸润。

鉴别诊断:排除恶性心律失常的“三重迷雾”

室性心律失常(VA):心尖纤维化/脂肪浸润构成VA的病理基质,晕厥可能为VA诱发的血流动力学紊乱所致,但住院期间未捕捉到恶性心律失常,需依赖长期监测排除。

心房颤动(AF):虽常见于高龄运动员,但AF相关晕厥多由快速心室率转为缓慢性心律失常引起,本例发作前心悸为心动过速,AF可能性较低。

血管迷走性晕厥:运动员常见于疲劳或脱水状态,但本例发作时无诱因,且心动过速前驱症状不支持,需优先考虑心源性机制。

治疗

启动ICD植入的关键决策

多学科团队基于三大危险因素决定植入S-ICD:①心尖室壁瘤(HCM者室壁瘤发生率约5%-10%,显著增加SCA风险);②心尖晚期钆增强(LGE,提示纤维化,VA基质明确);③疑似VA性晕厥(无法排除心源性晕厥病因)。,因此植入S-ICD以预防心律失常相关SCA/D是合理的。

“患者自主权”与“医疗审慎”的平衡

S-ICD植入后患者出院,该运动员表达了重返绿茵场的强烈意愿。启动康复计划前,通过SDM模型向患者详细告知:①重返职业足球的潜在风险(SCA/D风险、ICD电击可能性、运动对心脏的机械应力);②获益(心理康复、职业延续、社会价值);③证据现状(缺乏同类研究,需依赖个体化监测)。该运动员以书面和口头形式确认接受这些风险。经过多次运动心脏病学小组会议后,提出了一个逐步进阶、封闭式的康复计划(即在一个受监管的环境中,由核心专家团队进行决策和监控)。计划启动前,专家小组定义了一系列“红旗”标志(框1),这些标志将提示立即重新评估当前运动建议是否妥当,并可能导致否定继续进行运动的建议。已向该运动员告知所有“红旗”标志及其潜在后果。

框1. 提示立即重新当前运动建议是否妥当的“红旗”标志。

心脏症状或体征。

运动或非运动相关心律失常增加的迹象。

晕厥事件、心脏骤停和ICD电击。

基础心脏疾病进展,如形态显著变化或收缩/舒张功能恶化。

运动员心理状态恶化。

该计划的主要目的是通过全面监测来评估风险,排除症状复发和“红旗”标志出现,并确定重返职业足球赛场的安全性和可行性。本病例中,康复计划总时长为7个月。对运动员而言,额外潜在益处包括心理支持、克服运动相关焦虑、增强ICD自我管理能力以及提高体能水平和满足运动特定需求。由于植入ICD的职业足球运动员数量有限,该计划还使俱乐部(包括教练、工作人员、医疗团队、管理人员和队友)能够适应与植入ICD的运动员一起比赛。

心脏监测

选择S-ICD而非经静脉ICD,是因其导线相关并发症风险较低,但疗效和安全性相当。与经静脉ICD相比,S-ICD在长期设备相关并发症方面可能更具优势。康复计划启动前,为运动员植入了一个植入式心脏监测器(ICM)。运动员接受24小时监测。若出现心律失常,警报将发送至参与康复计划的两位电生理学家。医生每周手动检查一次设备记录的心律数据。告知运动员在出现症状时立即报告,以便立即进行额外手动检查。此外,运动期间还使用了单导联ECG动态监测设备,作为S-ICD监测能力的补充。

结果与随访

康复计划期间,运动员无症状,未出现“红旗”标志事件。超声心动图和心肺运动试验未显示恶化或心律失常。运动员未经历S-ICD适当或不适当电击。计划结束后,运动员恢复到植入S-ICD之前的职业足球水平,即参加顶级足球联赛,每周训练约10-15小时,包括高强度训练(有/无身体接触)和比赛。足球训练和比赛期间,他对S-ICD植入部位进行防护(图4)。

图4. 运动员的S-ICD。在足球训练和比赛期间使用包括S-ICD防护的背心。尽管这些保护系统的有效性尚未得到证实,且设备本身应能承受足球运动相关的潜在创伤,但它提供了心理上的安抚作用。

该运动员将继续接受足球俱乐部和心内科要求的年度心脏和健康检查。此外,他还将接受年度MRI、超声心动图和心肺运动试验,直至足球生涯结束。运动员将继续携带S-ICD并接受ICM监测,因基础疾病相关风险持续存在,即使退役后亦是如此。职业生涯结束后,该运动员将按常规ICD和HCM患者进行管理。

讨论

本病例表明,心尖肥厚型心肌病(HCM)患者携带S-ICD有可能重返职业足球,且通过密切心脏监测的逐步康复计划,可有效评估风险,并探讨了重返职业足球赛场的安全性和可行性,同时使运动员、足球俱乐部和医疗团队适应与植入ICD的运动员一起比赛。

回顾性研究和一项大型前瞻性队列研究的数据表明,参与更剧烈和竞技运动的运动员相对安全,这挑战了以往的指南。美国心脏协会和美国心脏病学会2015年的科学声明已开始放宽对植入ICD运动员重返运动的建议。此外,一项针对1660名肥厚型心肌病患者的前瞻性研究发现,剧烈运动者与适度运动者或久坐者相比,死亡率或危及生命的心律失常发生率并无差异。

然而,仍有国家和医生禁止植入ICD的运动员参加竞技运动。例如,丹麦球员埃里克森植入ICD后,在英国、荷兰、丹麦获准继续职业生涯,但在意大利被禁止,反映了不同国家对“风险-获益”的界定差异。意大利COCIS指南的严格性源于对竞技运动“零容忍风险”的监管态度,而美国AHA更强调患者自主权与个体化评估。本例的实践表明,在缺乏统一标准的现状下,建立基于证据的区域化管理路径尤为重要,需结合医疗资源、法律环境与文化背景制定策略。

理想情况下,重返运动的最终决定应得到运动员、俱乐部、运动员家属及其他相关方的认可。然而,运动员的运动自主权并非绝对,不应简化为运动员单纯做决定的过程。本病例表明,植入ICD后有可能重返竞技足球,并支持了全面禁止所有携带ICD的运动员参与高强度竞技运动可能不合理的观点。相反,应进行更广泛和个体化的评估,SDM模式可能是携带ICD运动员重返赛场的有效方法。

患者视角

“对我来说,参与关于是否重返赛场的决定很重要。通过共享决策,我的自主权得到了尊重。我感觉自己有机会尝试重返运动。计划中训练强度的逐步增加让我在康复期间感到安全和心理平静。我希望所有人,不仅是职业运动员,还有普通大众,在植入ICD后都能接受与我相同的结构化和受控的康复计划。对运动员有效的方法也可能适用于普通人群。我希望在将来,ICD植入后的康复计划能够普及,不仅惠及职业运动员,还能惠及社会中的普通人群。我目前很享受与ICD植入前相同水平的足球比赛。”

严道心得:在风险与希望之间——需要重新定义ICD植入后的运动可能

本例的成功并非倡导无差别的开放高强度运动,而是证明:在严谨的风险评估、精准的监测体系与充分的医患共识基础上,部分ICD植入运动员能够安全重返赛场。它挑战了“一刀切”的管理模式,呼吁建立更具弹性的个体化评估框架。对医疗专业人员而言,这意味着从“规避风险”到“管理风险”的思维转变;对运动员而言,这是科学与人文结合的生命奇迹。随着监测技术的进步与研究证据的积累,我们有理由相信,更多ICD植入患者将在医疗护航下,重新拥抱运动带来的生命活力——这既是医学的进步,更是对人类追求卓越精神的尊重。