经导管主动脉瓣植入术(TAVI)已成为症状性重度主动脉瓣狭窄(AS)患者的标准治疗,覆盖从低风险到极高风险的全人群。随着TAVI技术向年轻、低危患者扩展及手术量激增,术后并发症的管理成为提升疗效的关键。本文结合《EuroIntervention》最新综述,聚焦 TAVI 术后血管入路并发症,总结最新TAVI 的并发症并阐述其处理方法,为临床实践提供循证指导。

经导管主动脉瓣植入术(TAVI)

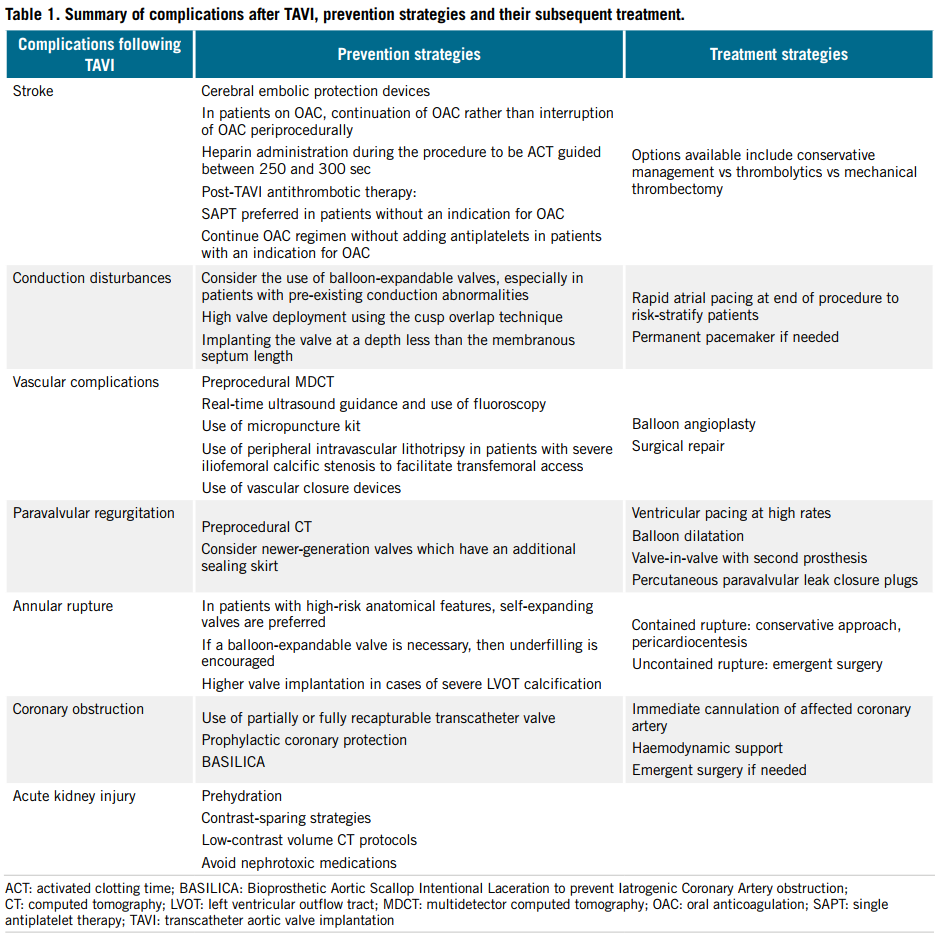

TAVI已成为从低风险到高风险的全风险谱系中症状性重度主动脉瓣狭窄(AS)患者的标准治疗选择。随着TAVI向低风险、年轻患者的应用扩展及手术量剧增,认识到 TAVI 的并发症并了解其处理方法至关重要。以下重点讨论TAVI术后重要并发症及其处理策略(表1,中心插图)。

表1. TAVI术后并发症、预防策略及治疗总结

中心插图:经导管主动脉瓣植入术并发症及处理

三、血管并发症

在使用第一代器械和18-24 Fr鞘管输送系统的早期TAVI临床试验中,血管并发症的发生率接近15%。随着时间的推移,主要血管并发症的发生率显著降低,在最近的TAVI试验中,其发生率为6%至8%。这一发生率降低的原因包括:技术得到改进使输送系统管径更小、患者危险特征降低、多排螺旋CT(MDCT)对外周血管进行评估、术者经验增加以及操作技术改进。

在当代临床实践中,血管并发症和出血事件是一个重大挑战,与死亡率增加和住院时间延长相关。血管并发症最常见于穿刺部位,研究一致表明,血管闭合装置失败是导致主要血管并发症的最常见原因。已确定患者相关和操作相关因素会增加血管并发症的发生率。患者相关因素包括女性、高龄、肥胖、外周血管病、血管环形钙化以及血管迂曲。操作相关因素包括鞘管尺寸较大、鞘管与股动脉直径比过大。

血管并发症的预防

术前采用MDCT对外周血管进行详细评估,对于降低血管并发症风险至关重要。MDCT的作用是评估髂动脉和股动脉的最小管腔直径、髂股动脉迂曲程度、血管钙化部位、股动脉分叉部位以及是否存在其他血管病变。对于存在显著前壁钙化或股动脉较深的患者,手术切开可能比经皮穿刺更为可取,以避免血管闭合装置失败风险增加。在可行的情况下,可考虑经桡动脉入路作为对侧造影/血管造影导管放置的替代方案;与传统的双股动脉入路相比,这种方法可能显著降低血管并发症的发生率。术前CT可用于确定动脉穿刺的最佳部位。实时超声引导的使用正在增加,且与血管并发症发生率的降低相关。也可使用透视技术辅助股动脉穿刺,在了解术前影像提示的股总动脉解剖结构以及透视下避开钙化的情况下,在透视下进行直接穿刺。

手术结束时,使用血管闭合装置可安全有效地闭合较大的动脉穿刺部位。其使用可缩短手术时间、住院时间和并发症发生率。然而,血管闭合装置失败仍然是导致主要血管并发症的主要原因。对于较大的动脉穿刺部位,曾经首选使用一个ProStar XL(Abbott),或最近选择使用两个Perclose ProGlides(Abbott)进行预缝合(彩图源自Abbott官网),当然,我们团队和其他团队也已证明在此情况下使用单个Perclose装置的可行性和安全性。

另一种选择是基于胶原蛋白栓子的MANTA装置(Teleflex)(彩图源自Teleflex官网),这是唯一正式获得FDA批准用于大口径动脉入路的商用血管闭合装置。然而,最近的CHOICE-CLOSURE随机试验(MANTA vs ProGlide)显示,使用该装置时,穿刺部位或穿刺相关血管并发症的发生率更高;该装置在确认止血前无法保持导丝通路也是一个重要的考虑因素。

在我们机构,单侧鞘管已成为首选的入路策略,在主动脉根部操作和经股动脉完成血管造影时,在TAVI输送鞘管入路点的下方2-3 cm处放置一个5 Fr鞘管。使用单侧入路时,并发症可以得到有效处理,因为该下方鞘管已越过TAVI输送鞘管的入路点,与从对侧股动脉或经桡动脉的“翻山”技术相比,单侧入路的球囊扩张和/或支架植入更为方便快捷(图4)。此外,在股总动脉入路困难的情况下,可使用替代入路的TAVI。

图4. 经单侧动脉入路的外周介入治疗。

A)TAVI输送鞘管的近端右股动脉(RFA)入路部位(箭头)。B)右股动脉血管造影。C)近端右股动脉鞘管(箭头)和下方远端右股动脉入路部位(箭头头)。D)经下方鞘管的完成血管造影显示TAVI输送鞘管部位存在狭窄(箭头)。E)经下方远端鞘管实施的血管成形术。F)右股动脉TAVI输送鞘管部位狭窄得以缓解(箭头)。G)另一名患者出现髂股动脉夹层(译者注:伴渗出),经单侧入路成功植入支架。LAO:左前斜位;RAO:右前斜位;RFA:右股动脉

血管并发症的治疗

我们总结了TAVI潜在的血管并发症及其治疗方法:

(未完待续)

往期回顾