经导管主动脉瓣置换术(Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR)是近年来风靡心脏领域的微创治疗 技术,为无法耐受外科开胸手术的主动脉瓣病变患者带来了新希望。相比传统开胸换瓣,TAVR无需开刀、恢复 快。然而,本例患者的解剖条件极为特殊,给TAVR手术带来了前所未有的挑战:其主动脉瓣环几乎无钙化沉 积、表面光滑,这意味着缺乏锚定支点,人工瓣膜植入后容易发生移位;同时患者右侧股动脉高度迂曲狭窄, 沿股动脉路径送入粗大的输送系统困难重重。如此复杂的情况无疑显著提高了手术难度和风险,对术者技术提 出了极高要求。

面对这一高难度病例,杭州师范大学附属医院结构性心脏病介入团队凭借丰富经验沉着应对,并引入了一项创新器械——“跨弓大鞘”导引系统。这是一款专为克服复杂血管路径和提高瓣膜植入稳定性而设计的全新导引鞘,在本例手术中实现了全球首例临床应用。借助该导引系统的辅助,术者团队成功完成了TAVR手术,安全地将人工瓣膜植入患者的主动脉瓣位置。下面将结合术中关键步骤图片,详细介绍手术过程以及这款新型器械的创新点和临床价值。

手术过程详解

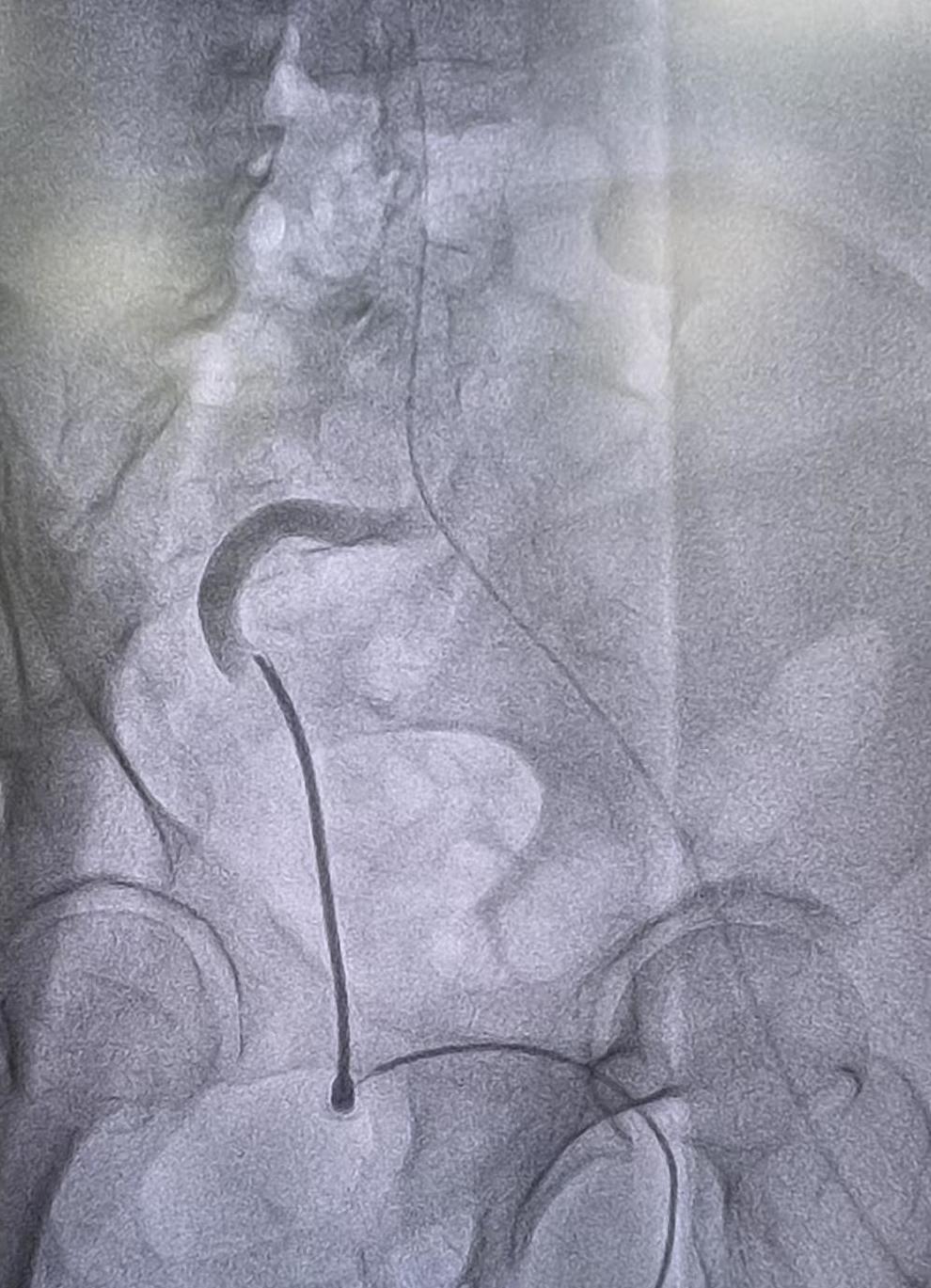

1.术前股动脉路径评估:

术前造影显示患者右侧股动脉走形极不规则,呈严重迂曲状(上图中显影的股动脉可见明显“S”形弯 曲)。如此扭曲狭窄的血管为经股入路送入器械带来了巨大挑战,稍有不慎导管鞘和输送系统可能无法 通过或导致血管损伤。针对这一情况,术者在股动脉预置了一根超硬度导丝,并通过逐级扩张血管入 口,谨慎地建立了能够容纳大直径鞘管的通路,为后续操作做好准备。

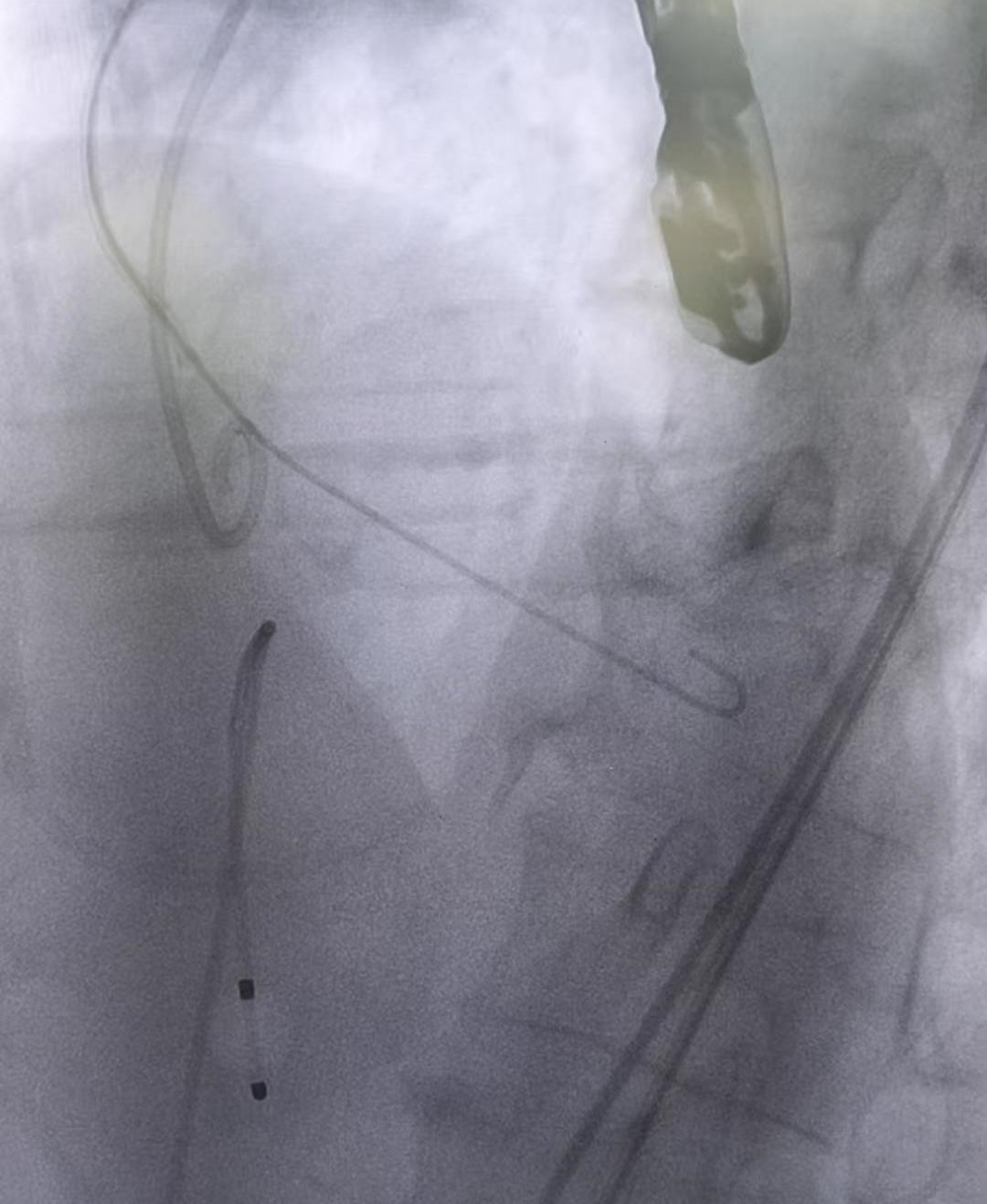

2.“跨弓大鞘”导引鞘就位:

在右股动脉路径准备就绪后,术者将直径22F的“跨弓大鞘”沿着预置导丝送入体内。透视影像显示, 该导引鞘成功穿过曲折的髂动脉和降主动脉,到达了主动脉弓并进入升主动脉内(如上图所示,粗大的 弧形鞘管横跨在主动脉弓区域)。跨弓大鞘特有的弧形结构贴合于主动脉弓的内壁,为手术建立了一条 稳定、宽敞的“隧道”。通过这个隧道,后续的导管和瓣膜输送系统能够在更接近中心轴的位置顺利上 达主动脉瓣区域,大幅降低了曲折解剖对器械推进的影响。

3.导丝跨越主动脉瓣:

借助导引鞘提供的良好支撑,术者将一根超硬导丝平稳地通过了病变主动脉瓣口并进入左心室腔内(如 图所示,导丝柔性尖端已越过主动脉瓣到达心室内)。在传统TAVR中,穿过狭窄僵硬的主动脉瓣可能是 一个困难且危险的步骤;但有了跨弓大鞘的辅助,同轴对准的导丝更容易顺利通过瓣叶狭窄区而不偏 移。导丝成功跨瓣标志着为瓣膜输送系统建立了可靠的“轨道”,后续人工瓣膜将沿此导丝送达目标位置。

4.球囊预扩张:

在植入人工瓣膜前,团队进行了常规的球囊扩张主动脉瓣环预处理。上图可见,一个充盈的球囊正位于 主动脉瓣区,将原有瓣膜暂时撑开。此步骤旨在扩张钙化的瓣膜环、裂解瓣叶粘连,从而减少瓣膜递送 时的阻力。尤其针对本例患者瓣环钙化较少、非常光滑的情况,预扩张还有助于评估瓣环的弹性和人工瓣膜是否能稳定固定:通过球囊扩张时的阻力和造影观察反流情况,术者可初步判断瓣环对支架瓣的支 持作用,为最终释放做好决策依据。

5.人工瓣膜输送到位:

随后,术者将预装载着自膨式人工瓣膜的输送系统沿导丝轨道送入心脏。透视下可见,瓣膜装置经由跨弓大鞘的引导已经到达主动脉根部,瓣膜桩基定位于原瓣环处准备释放(如图所示,输送系统末端的瓣 膜架已经位于主动脉瓣解剖位置)。此时,得益于跨弓大鞘提供的固定弧度支撑,输送系统与主动脉轴 线保持良好的重合,同轴对准使人工瓣膜的位置高度精确。瓣膜释放前的定位确认显示,装置与左室流 出道、冠脉开口的相对关系理想,为安全释放人工瓣膜奠定了基础。

6.瓣膜释放与定位:

在短暂的快速起搏控制下(降低心搏动造成的干扰),术者缓慢回撤输送鞘并释放人工瓣膜。随着束缚 的解除,支架瓣膜逐步自行展开并完全张开于主动脉瓣环内(上图可清晰看到已释放开的瓣膜金属支 架)。跨弓大鞘在此过程中充当了稳固的支点,抵消了输送系统推进时的反作用力,因此瓣膜在释放过程中未发生任何位置移动或“上跳”。最终人工瓣膜准确锚定在预定解剖位置,实现了理想的植入效 果。

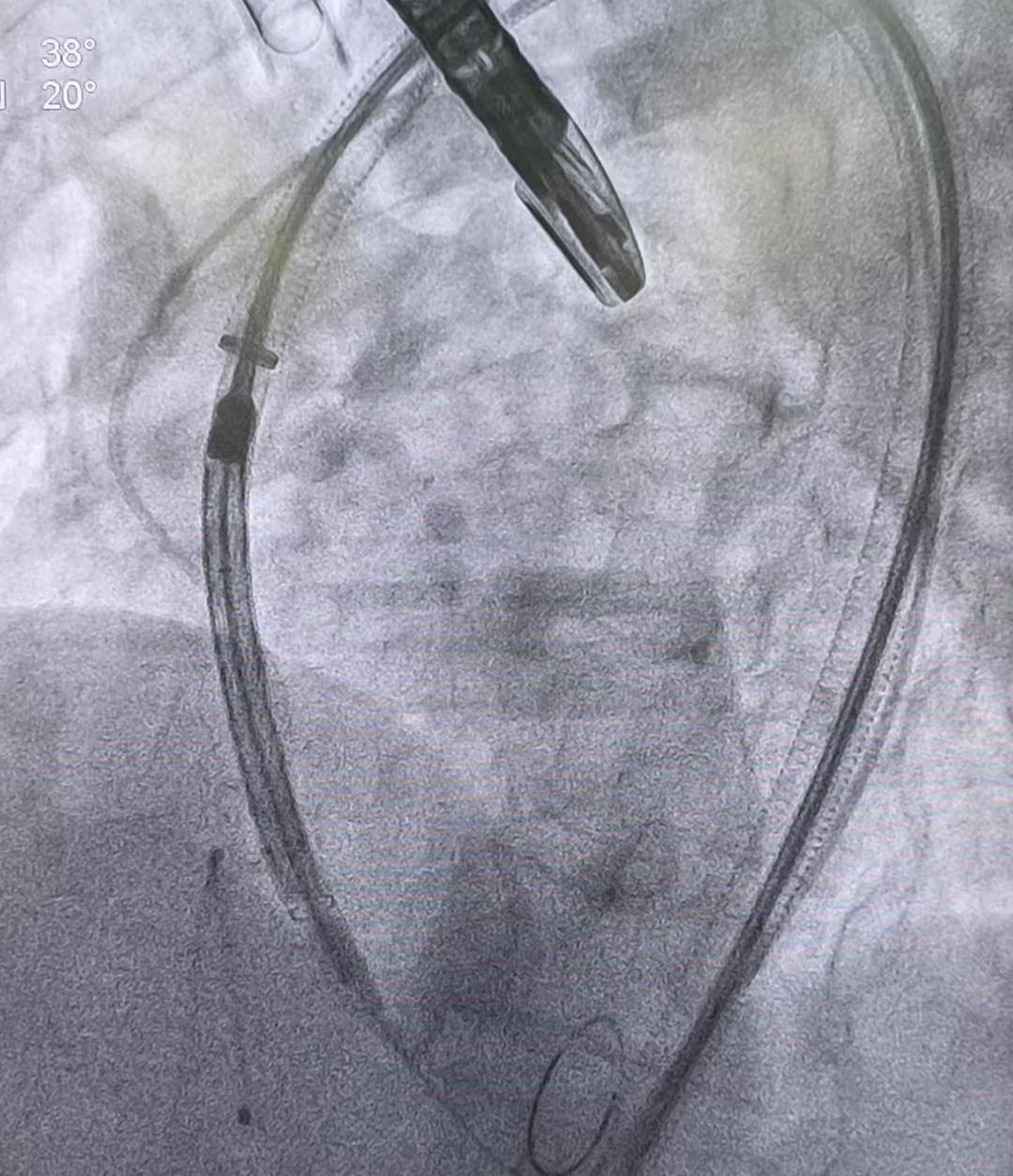

器械创新点分析

本例手术能够突破重重困难取得成功,很大程度上归功于首次临床应用的这款创新导引器械——“跨弓大鞘”导引系统。从其包装参数可以看出,这款导引鞘直径为22F(法国外径单位,约7.3毫米),有效工作长度 70厘米,并具有约180°的固定弯曲形态。如此设计使其既具备足够的内腔直径容纳TAVR输送系统,又拥有足够 长度从股动脉入口一直跨越到达升主动脉。更重要的是,跨弓大鞘预先成型的弧度恰好贴合主动脉弓的解剖走 向,能够在复杂迂曲的动脉路径中建立起一条相对笔直且稳定的通路。

如上图所示,跨弓大鞘在体外呈现出固定的弯曲形态,这一结构设计带来了两大显著优势。首先,它大幅提升了输送系统的同轴性。导引鞘在主动脉弓内形成稳定支撑,使得瓣膜输送导管的前端能够与主动脉瓣口保持中 心轴线的重合,就仿佛在心脏内部铺设了一条笔直的“轨道”,引导瓣膜精确通过主动脉瓣口并对准瓣环位 置。这正是过去复杂TAVR手术中常借助圈套器(Snare)技术所试图达到的效果:通过牵引来矫正人工瓣膜的 不对轴,使瓣膜能够顺利通过瓣口1 。有了跨弓大鞘提供的天然同轴导向,术中无需额外辅助手段也能使输 送系统对准良好,操作更加简洁高效。其次,该鞘管有效抵消了瓣膜递送过程中向上的反作用力,防止装置发生“上跳”移位。在释放瓣膜的关键阶段,粗大的输送系统向心脏推进时往往产生显著的反冲力,而弧形导引 鞘稳稳地支撑在主动脉弓内壁,相当于帮助手术者“顶住”了这股反作用力,避免了人工瓣膜因受力不均而弹出移位。正是凭借这两大创新设计,本例中人工瓣膜才能在缺乏钙化锚定的光滑瓣环中依然被准确固定,未发生位置偏移。

需要指出的是,在没有跨弓大鞘时,过去面对类似棘手的解剖,医生往往需要诉诸圈套器辅助对准等复杂技巧来保证手术成功。例如利用圈套器(Snare)套住瓣膜输送系统前端并施加牵引力,在输送系统过弓及通过瓣口 时巧妙调整方向,以纠正瓣膜的偏轴状态1 。这种Snare辅助技术确实能够在一定程度上改善同轴性,但其操作较为繁琐,往往需要增加额外的血管通路和术者配合,无形中加大了手术复杂性和潜在风险。相比之下,本 例所采用的跨弓大鞘将支撑和导向功能集成于单一器械,在不增加任何额外操作步骤的前提下,就实现了Snare 辅助才能达到的效果。而且大鞘提供的支撑更连续稳定,减少了人为操作误差。由此可见,这一创新导引系统 在简化TAVR流程的同时显著提升了复杂手术的可控性和安全性,为今后应对类似高难度病例提供了一种更优的 解决方案。

术后效果与总结

瓣膜释放后,术者立即进行了主动脉根部造影检查以评估植入效果。结果显示:人工瓣膜展开良好,位置理 想,与主动脉瓣环紧密贴合。造影剂通过新瓣膜射流顺畅,无明显返流迹象,未见瓣周漏等并发症发生。植入 瓣膜的瓣叶运行正常,主动脉跨瓣压差显著下降,说明新瓣膜功能恢复了正常的血流动力学表现。整个手术过程用时适中,进展平稳,患者术中生命体征稳定且术后未出现心律失常、血管损伤等任何并发症。如此理想的 手术效果进一步验证了这一创新器械在临床应用中的安全性和有效性。

图:本次手术的术者团队于术后合影留念。

本例的圆满成功,标志着“跨弓大鞘”导引系统辅助TAVR手术的首例临床应用取得了突破性进展。在经验丰富的心脏介入团队操作下,新型导引系统展现了卓越的性能:它不仅 帮助解决了瓣环光滑、血管迂曲带来的困难,使高难度TAVR手术得以安全完成,更为今后类似复杂病例的治疗 提供了全新思路。这一创新的成功应用预示着“跨弓大鞘”导引系统在复杂TAVR病例中具有广阔的应用前景。 随着更多临床经验的积累和推广,我们有理由期待该技术在未来得到更广泛运用,持续造福更多罹患顽疾的心脏病患者。

参考文献:

1攻克“心”难题:横位主动脉根部TAVR挑战与突破@MedSci

https://m.medsci.cn/article/show_article.do?id=457f864234bd