健心知著

2025.05.28

第474期

真性左主干分叉病变经皮冠状动脉介入治疗:逐步临时策略与系统双支架策略的对比研究

刘健、苏晓凤、彭欣

北京大学人民医院

健心荐语

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)已被确定为治疗左主干病变的有效方法,但左主干分叉病变仍是介入治疗领域的一大挑战。真性左主干分叉病变的最优冠状动脉支架植入策略尚不明确。欧洲分叉俱乐部左主干试验(EBC MAIN)旨在比较逐步临时策略与系统双支架策略的临床结局。该研究首次报告了欧洲患者中这两种策略的3年随访结果,为临床实践中左主干分叉病变的介入治疗提供了重要参考。

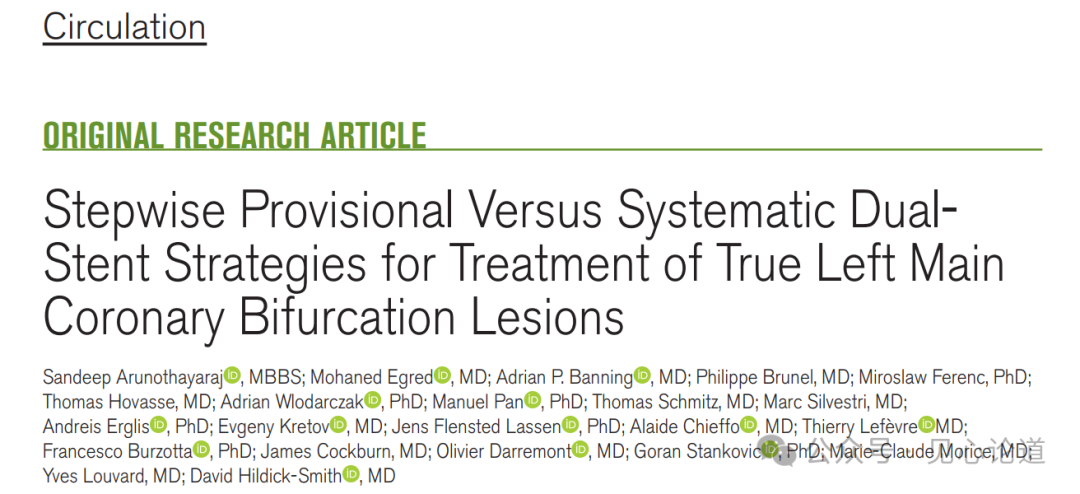

文章介绍

本研究旨在评估真性左主干分叉病变患者中,逐步临时策略与系统双支架策略在3年内的安全性和有效性。本研究于2025年2月发表于《Circulation》杂志。

研究方法

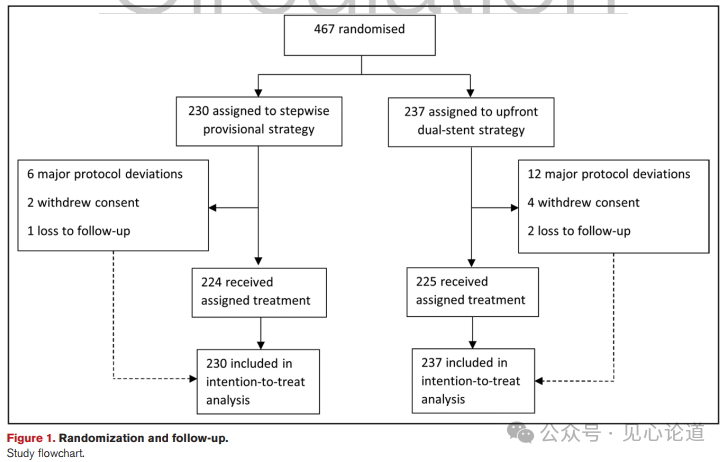

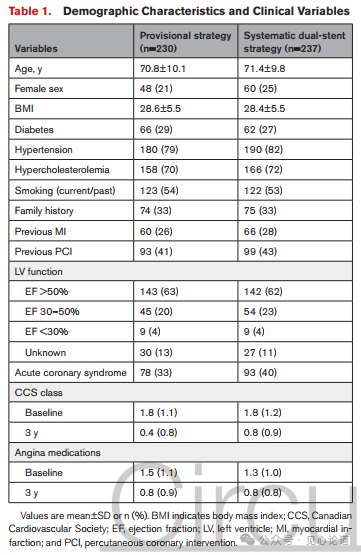

EBC MAIN是一项多中心、前瞻性、随机、开放标签的平行组试验,共纳入467例接受经皮冠状动脉介入治疗的真性左主干分叉病变患者,随机分为逐步临时策略组(230例)和系统双支架策略组(237例)。患者的平均年龄为71岁,女性占23%。主要终点为3年内主要不良心脏事件(MACE)的复合终点,包括全因死亡、所有心肌梗死或临床驱动的靶病变血运重建。次要终点包括主要终点各组分、心绞痛状况、支架内血栓。

研究结果

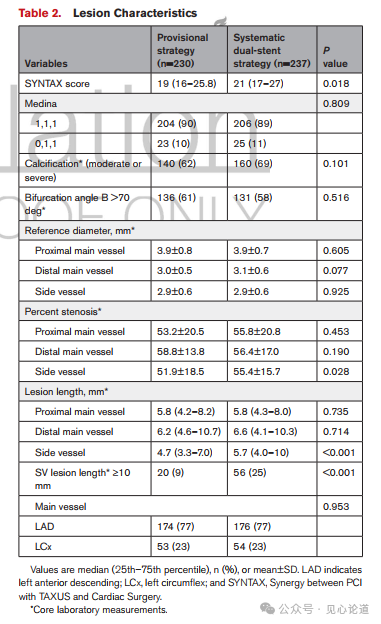

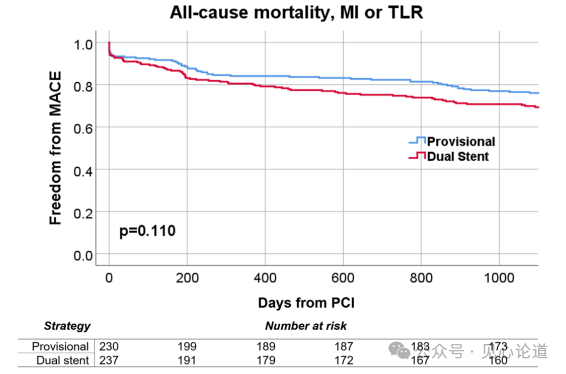

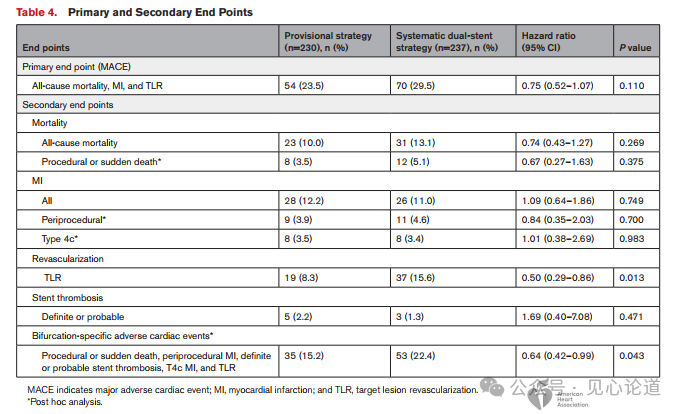

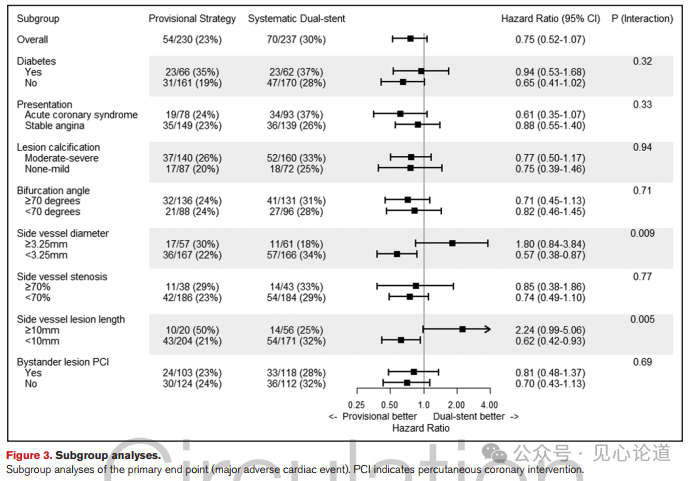

在3年时,逐步临时策略组MACE的发生率为23.5%,系统双支架策略组为29.5%(风险比0.75,95%置信区间0.53-1.07,P=0.11)。两组在全因死亡(10.0% vs 13.1%)和心肌梗死(12.2% vs 11.0%)方面均无显著差异。然而,逐步临时策略组的靶病变血运重建率显著低于系统双支架策略组(8.3% vs 15.6%,风险比0.50,95%置信区间0.29-0.86,P=0.013)。在该人群中,侧支血管的平均直径通过定量血管造影测量为2.9毫米,侧支血管病变的中位长度为5毫米。分叉病变的治疗策略与侧支血管直径和病变长度之间存在显著的交互作用(P=0.009和P=0.005)。在分支血管直径小于3.25毫米的患者中,系统双支架策略组的MACE发生率显著高于逐步临时策略组(风险比2.16,95%置信区间1.13-4.12)。而在分支血管病变长度大于或等于10毫米的患者中,逐步临时策略组的MACE发生率显著高于系统双支架策略组(风险比2.74,95%置信区间1.37-5.45)。此外,两组在3年时的加拿大心血管学会心绞痛分级均显著改善,且两组间无显著差异。

图1:研究流程图 随机和随访策略

表1:人口统计学特征和临床变量

表2:病变特征

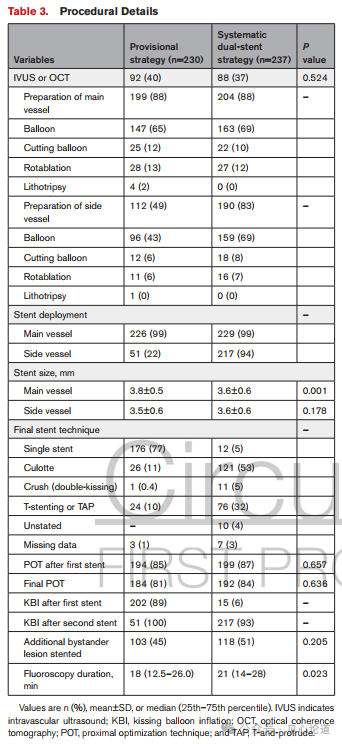

表3:手术细节

图2:3年时,主要复合终点(全因死亡、心肌梗死或靶病变血运重建)在逐步临时策略组和系统双支架策略组之间无显著差异(P=0.110)。

表4:主要终点和次要终点

图3:亚组分析

分叉病变治疗策略与侧支血管直径和病变长度之间存在显著的交互作用(P=0.009和P=0.005)。

结 论

在欧洲人群中,对于需要干预的真性左主干分叉冠状动脉疾病患者,逐步临时策略与系统双支架策略在3年内的主要不良心血管事件发生率无显著差异。然而,逐步临时策略组的靶病变血运重建率显著较低,应作为非复杂左主干分叉冠状动脉介入治疗的默认策略。

讨论

EBC MAIN是首个报告欧洲患者中逐步临时策略与系统双支架策略3年随访结果的随机对照试验。结果显示,两种策略在主要终点上无显著差异,但在分支血管直径和病变长度方面存在显著的交互作用。对于分支血管直径较小(小于3.25毫米)和病变长度较短(小于10毫米)的患者,逐步临时策略更具优势。尽管如此,研究也存在一些局限性,如未强制使用血管内成像技术,可能影响结果的准确性。未来的研究需要进一步探索不同策略在不同解剖结构和临床背景下的长期疗效,特别是在改善生活质量方面。