近日,温州医科大学附属第一医院周浩教授团队凭借精湛医术与创新精神,突破重重技术壁垒,成功为一名77岁、左房直径达113mm的超高危患者实施经导管二尖瓣缘对缘修复术(TEER)。该病例创下国内左房最大患者成功接受TEER手术的新纪录。

患者近1个月来饱受乏力、纳差困扰,1天前因房颤伴房室传导阻滞,从外院紧急转入温医大一院。进一步检查发现,老先生患有多年的心脏瓣膜病,二尖瓣脱垂伴腱索断裂,同时合并10余年高血压、10年房颤病史,心功能不全也已长达9年。长期病痛折磨下,这位身高170cm的老人体重仅80斤,身体极为虚弱。

面对如此复杂的病情,常规外科手术风险极高,患者身体状况难以承受开胸创伤。周浩教授团队经过多学科会诊,决定采用创伤小、恢复快的TEER技术。然而,摆在团队面前的挑战堪称“不可能完成的任务”:患者二尖瓣脱垂高度大、范围广,瓣口面积不足,术中超声图像不清晰,且心房前后径(AP径)过大,这些因素都极大增加了手术难度。尤其是113mm的左房直径,远超常规TEER手术适应范围,此前国内尚无如此病例的报道先例。

为确保手术万无一失,周浩教授团队联合多学科专家,反复模拟手术过程,制定个性化治疗方案。手术当日,团队凭借丰富的经验和默契配合,精准操作,巧妙克服图像干扰、器械定位等难题,成功将TEER器械精准植入并释放,修复二尖瓣反流。手术历时4小时顺利完成,术后患者二尖瓣反流明显改善,目前已出院。

“这台手术的成功,是多学科协作的成果,更是技术创新与医者担当的体现。”周浩教授表示,“面对高难度病例,我们始终秉持‘以患者为中心’的理念,不断挑战技术极限。此次突破不仅为终末期心脏瓣膜病患者带来新希望,也为同类复杂病例的治疗提供了宝贵经验。”

据悉,TEER技术作为心脏瓣膜病微创治疗的前沿技术,具有创伤小、恢复快、并发症少等优势,尤其适用于高龄、高危及无法耐受外科手术的患者。温州医科大学附属第一医院作为国内较早开展TEER技术的单位之一,已成功完成多例复杂手术,技术水平处于国内领先行列。此次刷新纪录的手术,再次彰显了医院在心血管疾病微创治疗领域的卓越实力与创新能力。

患者病史

患者,男,77岁,此次因“乏力纳差1月”入院,既往:高血压10余年,房颤10年,发现二尖瓣关闭不全10余年。

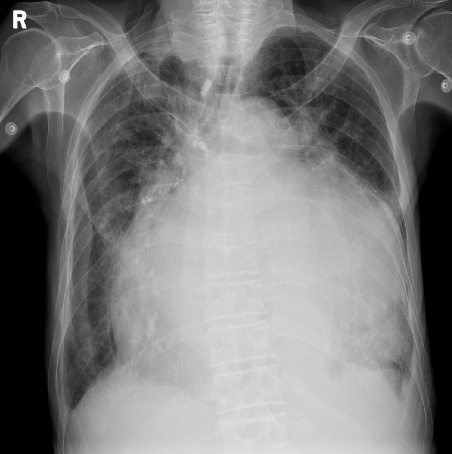

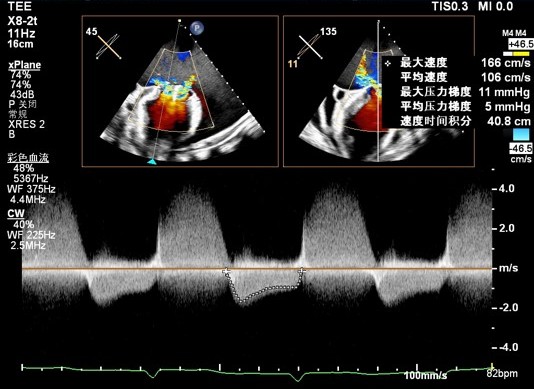

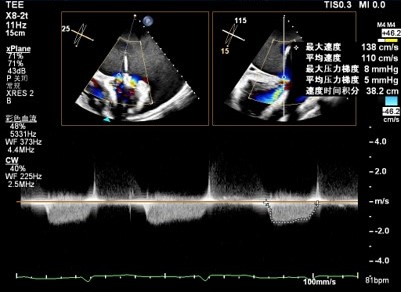

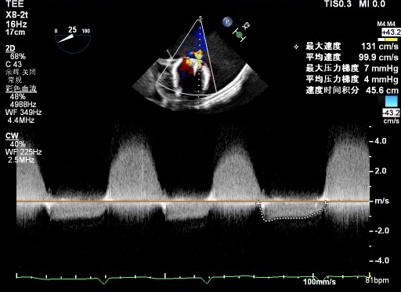

术前TEE评估

术前超声团队陈星星教授等对患者的瓣膜解剖情况进行了详细的评估:

① 二尖瓣重度关闭不全,反流程度5+;

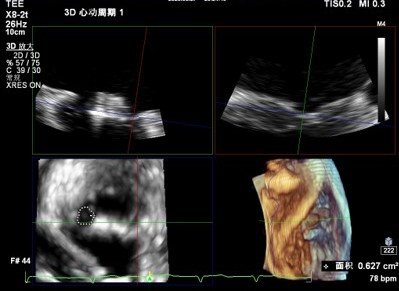

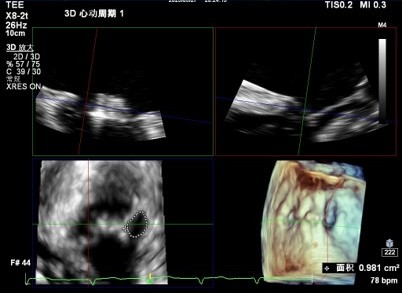

② 画迹法显示二尖瓣瓣口面积4.12cm²,平均跨瓣压差7mmHg;

③ 二尖瓣前叶(A2)长度27.1mm,二尖瓣后叶(P2)长度: 18.8mm;

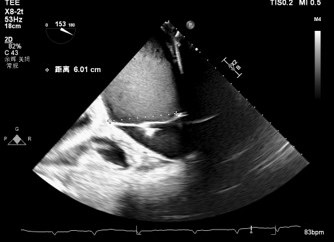

④ 左房113mm,穿刺高度极易超过5cm;

⑤ 瓣叶脱垂高度12.8mm,前后叶gap大于15mm;

⑥ AP径大于40mm,瓣环变形,瓣环平面逆时针扭转至与主动脉接近平行;

术前食道超声

bicom

bicom 带彩

1区

2区

2区带彩

3区

3区带彩

3D

3D带彩

脱垂高度

前后叶Gap

AP径

手术难点及策略

从术前超声来看,该case难度极大,①瓣叶脱垂高度12.8mm,前后叶gap大于15mm,捕获难度大;②113mm巨大左房,穿刺难以定位,且容易穿高;③术前测得瓣口面积4.12平方厘米,反流非常宽,难以解决全部反流,多夹有狭窄风险;④心脏过大,标准切面难以获取,术中引导难度极大;⑤穿刺本身易造成主动脉拥抱,瓣环变形后,瓣环平面逆时针扭转至与主动脉接近平行,Alignment调整极为困难;⑥AP径大于40mm,夹合张力较高,容易SLDA或瓣叶撕裂。策略制定上,巨大左房,穿刺要尽量上下腔靠下,主动脉短轴靠中部,确保穿刺高度5cm以下;第一枚夹子捕获难度大,且瓣口不充足,不确定是否有多枚夹子机会,因此考虑G4 XTW 2区脱垂最严重位置夹持,最大程度解决反流,内外侧根据剩余反流情况考虑再补夹子。

术中操作

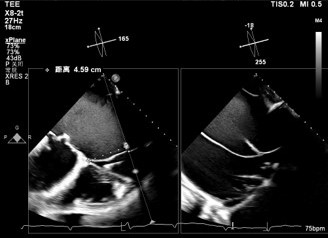

患者全麻,全身覆盖消毒铺巾后,在超声引导下建立右侧股静脉入路,在食道超声引导下,选择上下腔中部靠下,主动脉短轴中部位置穿刺,多次穿刺最终高度4.59cm,置入SGC,然后将二尖瓣夹输送系统XTW送入左心房,在2区进行轨迹测试和方向调整,由于巨大左房夹子进去后整体离瓣环非常远,且需要反HUG,“+”调整到接近360°,夹臂方向指向6点-12点的方向,充分释放张力,关小夹子,跨瓣进入左室。

房间隔穿刺

第一次穿刺高度

第二次穿刺高度

最终穿刺高度

第一枚XTW瓣上调整

第一枚XTW瓣上调整

前叶独立夹持

后叶独立夹持

释放前评估

释放前评估

释放前评估

释放后

释放后

释放后

为了同时捕捞前后叶,将夹子打开至150°,前叶较难捕获,选择优先独立捕获前叶,再单独捕获后叶,前后叶Bouncing明显,关紧后,脱垂最高位置的瓣叶得到较好的锚定,反流有所减少,但是内外侧均残余反流。

食道超声完整评估第一枚二尖瓣夹XTW的方向、组织桥稳定性、瓣叶受限程度及反流减小程度。夹子方向良好、组织桥稳定性良好、瓣叶受限明显,反流明显减少,准备释放。释放后整体反流未降到2+及以下,内外侧均有反流,且内外侧剩余反流相当,评估发现内侧脱垂更明显,优先解决内侧脱垂,为了尽量减少狭窄风险,平衡反流,第二枚夹子选择XT,贴近第一枚夹子2偏3区放置。

第二枚夹子XT瓣上调整

第二枚夹子XT瓣上调整

第二枚夹子XT捕捞夹持

释放前评估

释放前评估

释放前评估

释放前评估

释放后

释放后

释放后

释放后

第三枚夹子XT瓣上调整

第三枚夹子XT瓣上调整

捕捞夹持

释放前评估

释放前评估

最终结果

最终结果

最终结果

最终结果

最终结果

最终结果

置入第二枚夹子XT,第二枚夹子依旧调整为6-12点,靠近第一枚夹子放置,前后叶顺利捕获,Bouncing明显,关紧后内侧反流明显减少,剩余外侧中度反流。食道超声完整评估第二枚二尖瓣夹XT的方向、组织桥稳定性、瓣叶受限程度及反流减小程度。夹子方向良好、组织桥稳定性良好、瓣叶受限明显,反流明显减少,准备释放。

释放后,内外侧均残余反流,剩余反流2+略微偏多,主要来自于1区,机制为DMR,前叶腱索断裂,压差仍为5mmHg,患者体型瘦小。

虽然反流相比于术前有明显改善,但是考虑到患者清醒后反流可能还会增加,考虑到远期预后,决定精益求精,在外侧贴近第一枚夹子再次尝试植入第三枚夹子,尽可能减少反流同时关注压差变化,如压差变高,则考虑撤回。第三枚夹子选择XT。

第三枚夹子依旧为6-12点,紧贴第一枚夹子,前后叶顺利捕获,关紧后,外侧反流进一步减少,更外侧仍残余反流,剩余反流1+-2+。食道超声完整评估第二枚二尖瓣夹XT的方向、组织桥稳定性、瓣叶受限程度及反流减小程度。夹子方向良好、组织桥稳定性良好、瓣叶受限明显,反流明显减少,准备释放。

释放后3D组织桥稳定,剩余反流主要为1区,约1+—2+,瓣口面积压差均已临界,不具备再次施夹的可能性,结束手术。

术后患者症状得到明显改善,胃口改善了,下地行走,露出了久违的笑容。经过一段时间修养,复查食道超声轻中度二尖瓣反流,患者步行出院,TEER 给了患者生命里的最后的那束微光。

温州医科大学附属第一医院心脏瓣膜介入中心团队

温州医科大学附属第一医院心脏辦膜介入中心2024年成为国家认证的心脏瓣膜病介入中心单位。作为国家心脏瓣膜病介入中心,截止2025年5月独立开展结构手术300余例,在手术的“质”与“量”上均位居国内前列。其中2022年1月完成浙南首例 PCI+TAVR一站式手术一例,2023年4月全球首例急诊药物球囊PCI+TAVR手术一例,2023年10月美国TCT大会上展示温州经验, 2024年1月首次完成全国首例一站式TAVR联合颈动脉支架置入术。在2025年欧洲介入治疗大会(EuroPCR)上,周浩教授以《TEER for mitral regurgitation secondary to papillary muscle rupture caused by acute myocardial infarction》为题,分享了医院在急诊危重症处理及经导管缘对缘修复术诊疗经验,指出急性心肌梗死在支架介入治疗后行缘对缘修复术的可行性,并总结了针对此类极高危患者术前评估、术中操作及术后管理的要点。2025年5月成为国家心脏瓣膜病介入中心建设卓越单位之一。