2025年6月(总第20期)

通讯作者:刘洋 徐臣年 金屏 翟蒙恩 杨剑等

////////////////////////////////////////

研究背景

瓣周漏(PVL)是心脏瓣膜置换术后的并发症,主动脉瓣PVL发生率为0.5%至7%,二尖瓣PVL发生率为5%至10%。近年来,经导管介入封堵术逐渐成为外科高手术风险患者的替代治疗方案。以往的研究中,大多数接受经导管介入封堵术的PVL患者植入的是生物瓣。然而,在中国,超过80%的患者植入的是机械瓣膜。机械瓣膜在结构上与生物瓣膜不同,其具有更短的支架和彼此紧密相连的瓣叶,这显著增加了瓣周漏封堵器干扰瓣膜功能的风险。此外,在机械瓣膜置换术后进行二尖瓣瓣周漏封堵时,若封堵器干扰到机械主动脉瓣,可能会影响其正常功能,导致严重的血流动力学恶化。本研究旨在评估外科机械瓣置换术后进行经导管瓣周漏封堵的围手术期结果及中期随访效果。

研究方法患者

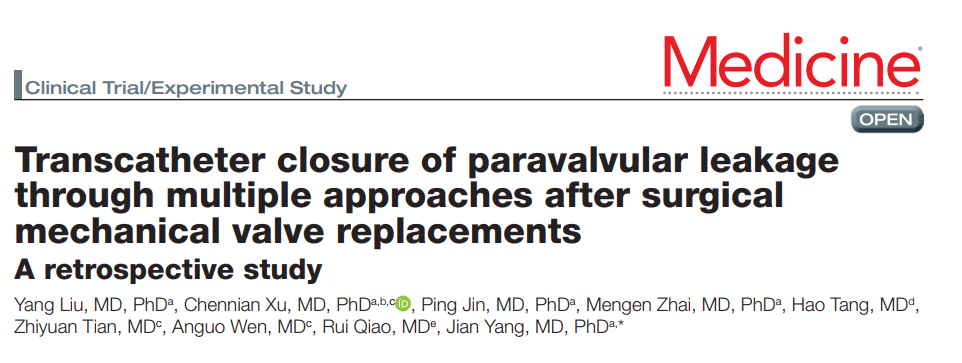

本研究为一项回顾性研究,重点探讨了外科机械瓣膜置换术(SMVR)后经导管封堵瓣周漏(PVL)的治疗情况。纳入了2018年1月至2023年12月,64例SMVR术后出现PVL的患者在中国5家心脏中心接受了导管瓣周漏封堵治疗,中心包括西京医院、汉中医院、安贞医院、成都军区总医院和郑州大学第一附属医院。所有患者均签署了知情同意书,其临床资料也被完整回顾和整理用于分析(见图1)。

图1.64例患者中瓣周漏的类型及介入封堵的路径分布

在所有患者中,24例接受过主动脉瓣置换,20例接受过二尖瓣置换,另有20例为联合主动脉瓣和二尖瓣置换术后患者,全部患者均为机械瓣置换术后。在导管介入封堵过程中,共完成36例主动脉瓣PVL修复、27例二尖瓣PVL修复,以及1例联合PVL修复。所有患者均被详细告知了手术风险、操作方式及所使用封堵装置的“非适应证”使用情况,并签署了相关知情同意书,患者的人口学特征和病史见表1。

表1:术前人口统计学与临床特征

手术过程

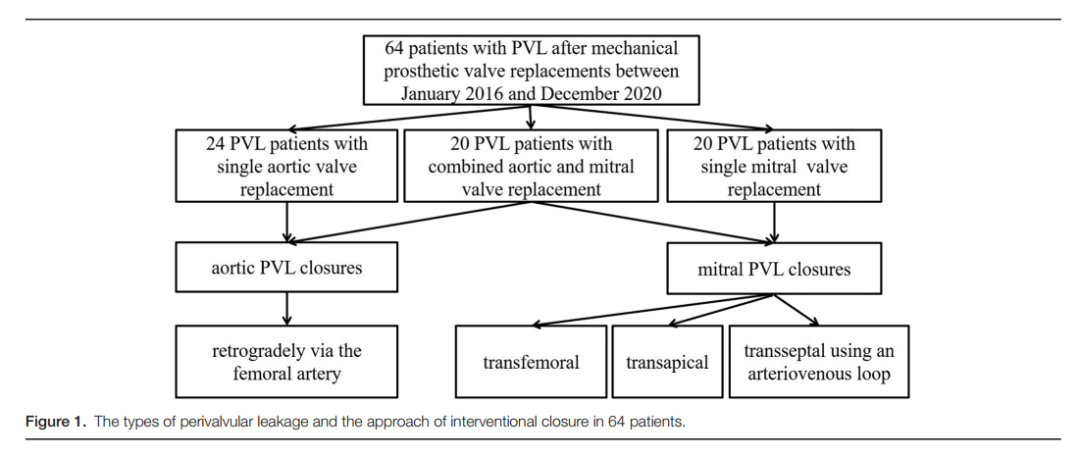

所有手术均在介入导管室内进行。术前通过三维经食道超声(TEE)、经胸超声(TTE)或CT血管成像明确PVL的位置及其反流程度。共有6例二尖瓣PVL患者经心尖入路在全身麻醉下完成手术,其余手术均在局部麻醉下进行。主动脉瓣修复统一采用经股动脉逆行入路。二尖瓣PVL修复则采用多种入路方式,包括经股静脉、经心尖和经房间隔联合动静脉回路的方法。根据术前CT检查结果,研究团队提前建立了瓣周漏区域的三维打印模型,并在体外模拟器中进行干预模拟,从而帮助术者术前进行封堵策略的规划,提高手术的安全性和成功率(见图2)。

图2. 术前3D打印模型与模拟器用于模拟介入封堵过程。(A)3D打印主动脉根部模型;(B–D)体外模拟瓣周漏封堵,释放封堵器于瓣周漏位置后,从不同角度观察封堵器的位置及其与机械瓣膜的关系。

主动脉瓣机械瓣PVL的经导管封堵术

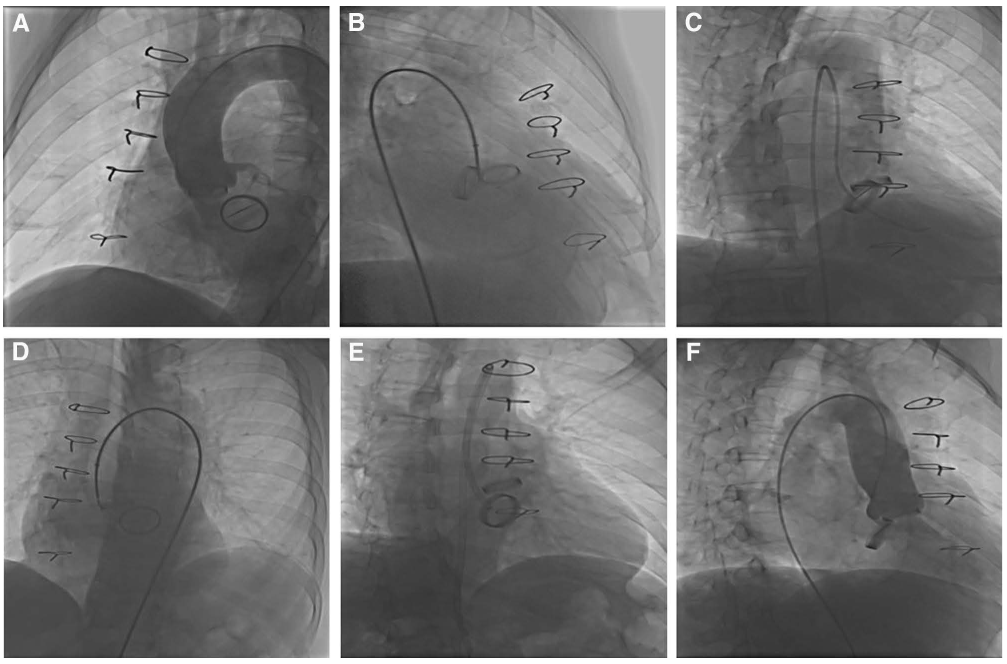

所有主动脉瓣PVL的封堵操作均通过股动脉逆行路径完成。首先置入6 Fr鞘管,使用5 Fr导管及260厘米长、0.032英寸的Terumo直头导丝,行造影确认主动脉瓣反流及PVL位置后穿过漏口。随后送入一根0.035英寸加硬、长型的Lunderquist导丝,该导丝通过漏口进入左心室。在其引导下送入较大的输送鞘管,并通过鞘管送入合适的Amplatzer封堵器(AGA Medical公司)。根据漏口的大小和形状,术中可选择并使用多个封堵器(见图3)。

图3. 机械主动脉瓣瓣周漏经导管封堵过程造影。(A)主动脉根部造影,显示主动脉瓣存在瓣周漏;(B)送入导管至瓣周漏处;(C)导丝逆行穿过瓣周漏;(D)调整视角确认导丝通过瓣周漏;(E)封堵器放置于瓣周漏位置;(F)封堵器释放后造影。

二尖瓣机械瓣PVL的导管封堵术

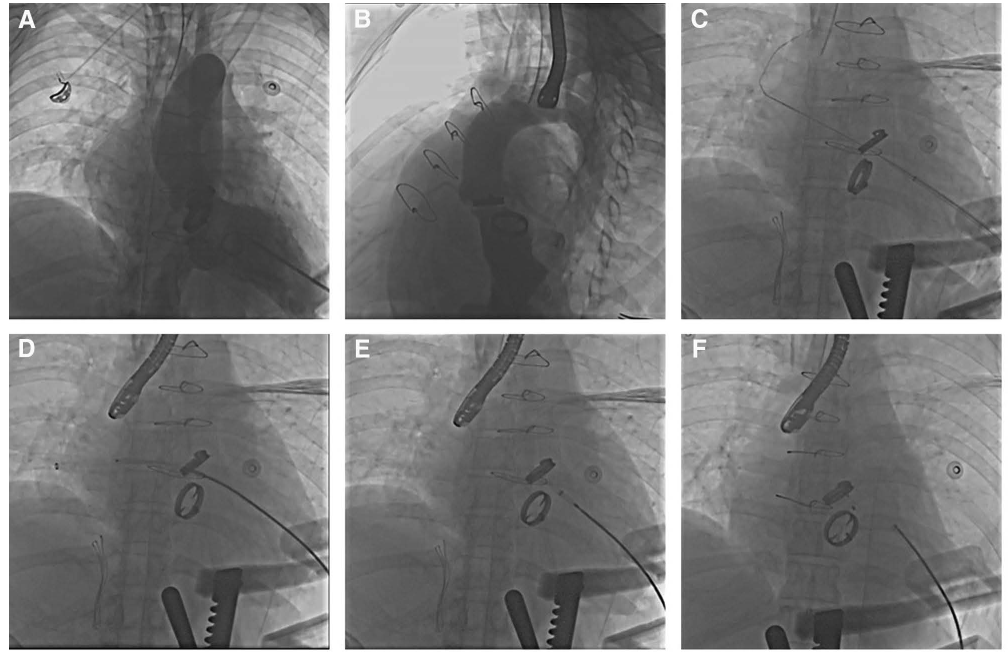

对于单纯接受SMVR的患者,首选的治疗方式是经股动脉逆行入路。通过左心室造影明确二尖瓣反流和漏口的位置后,经股动脉置入6 Fr鞘管送入猪尾导管至左心室,然后根据造影结果,经该通路送入5 Fr导管及260厘米长、0.032英寸的Terumo直头导丝穿过缺口。随后,将0.035英寸的加硬型Lunderquist长导丝穿过主动脉瓣和二尖瓣缺损进入左心房,并沿导丝置入相对较大的输送鞘,最终释放合适的Amplatzer封堵器。对于12例患者,由于从股动脉逆行入路难以将输送鞘或导管顺利通过缺口,因此采取了经房间隔穿刺法,建立动静脉入路。在左心房中捕获导丝,顺利送入输送鞘并完成封堵器的释放(见图4)。

图4.经心尖入路二尖瓣机械瓣周漏封堵术中造影。(A)经心尖置入6 Fr鞘管,左心室造影显示二尖瓣PVL;(B)左心室不同角度造影显示二尖瓣PVL;(C)导丝穿越瓣周漏;(D)封堵器进入大鞘;(E)封堵器放置于漏口,大鞘回撤;(F)释放封堵器。

对于4例既往行主动脉瓣与二尖瓣双瓣置换术的患者,由于主动脉瓣的机械假体起到了“守门员”作用,阻碍了经股动脉逆行的路径,因此采用经心尖入路进行处理。在全身麻醉下行左侧小开胸术,显露心尖部。缝合荷包后,经心尖常规置入6 Fr鞘管,通过该鞘管,在透视引导下,送入5 Fr导管及260厘米的直头导丝穿过瓣周缺损。经左心室造影再次确认反流及缺口位置后,将6 Fr短鞘更换为较大的鞘管,并释放合适的Amplatzer封堵器。如术中仍观察到中度以上的PVL,可考虑联合使用多个封堵器。另有2例双瓣置换术后的患者则通过经皮经心尖入路完成了瓣周漏封堵。

由于目前市面上仅Occlutech公司提供专门用于瓣周漏封堵的器械,本研究中所使用的所有Amplatzer封堵器均为“非适应证”使用,涵盖了Amplatzer房间隔缺损封堵器、肌性室间隔缺损封堵器、动脉导管未闭封堵器、血管封堵器(AVP II),以及Amplatzer瓣周封堵器III(Abbott Medical公司)。

围手术期结局与随访

本研究回顾了所有临床资料,并记录了手术时间、透视时间、术后住院时间等围手术期特征。所有患者术后均在门诊随访,评估其临床疗效(包括NYHA心功能分级)及有无不良事件发生。在术后3个月、6个月和12个月分别行经胸超声心动图检查,部分患者在随访期中还接受了CT血管成像评估。

结果

手术与住院期间结局

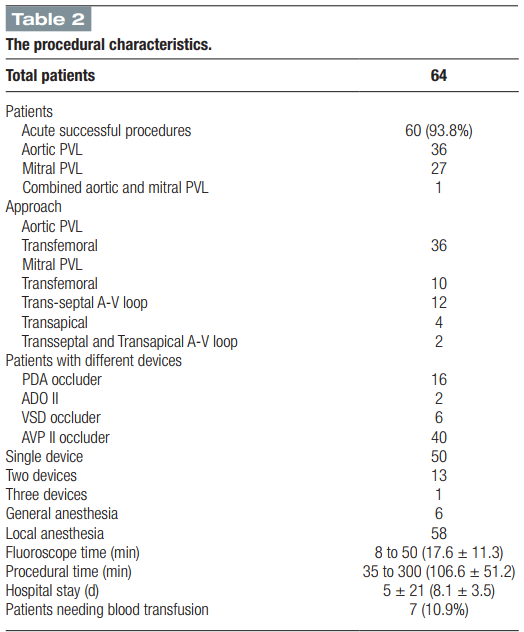

在64例接受机械瓣PVL经导管封堵术的患者中,60例(93.8%)手术成功,成功封堵的包括36例主动脉瓣PVL、27例二尖瓣PVL及1例同时存在主动脉瓣和二尖瓣PVL。所使用的封堵器类型多样,包括动脉导管未闭(PDA)封堵器、肌性室间隔缺损(VSD)封堵器,以及第二代Amplatzer血管封堵器(AVP II)等。其中1例二尖瓣PVL患者,因输送鞘无法穿过漏口,封堵失败;另有1例主动脉瓣PVL患者及2例二尖瓣PVL患者,虽尝试使用最大尺寸(20mm)的AVP II或ADO封堵器,但在“推拉测试”中装置不稳定,易被拉回主动脉或左心房,最终中止手术并转为开胸手术治疗。无院内死亡病例。

表2:手术过程相关数据

成功接受封堵术的患者,术后瓣周反流均明显缓解,降至轻度或轻-中度水平。术后共4例患者出现溶血症状,其中2例合并急性肾功能不全,需连续性肾脏替代治疗(CRRT)及输血,最终均在出院前康复。其他并发症包括2例股动脉伪动脉瘤和1例经心尖入路后出血,上述患者亦在出院前痊愈。

随访结果

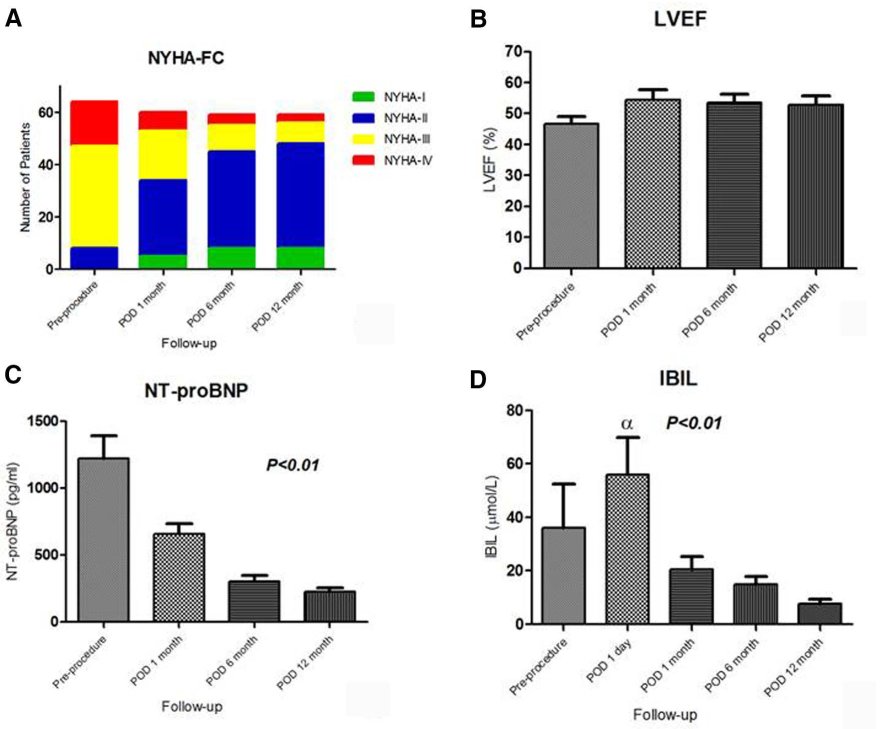

中位随访时间为28个月(范围:3–58个月),所有患者完成了随访。47例(78.3%)患者在术后1年随访时NYHA心功能分级改善≥1级。虽然LVEF未见明显改善,但大多数患者NT-proBNP水平降至正常范围,间接胆红素水平术后显著下降(见图5)。多数患者经TEE、TTE或CT血管成像复查时,仅表现为轻度至中度的瓣周反流(见图6与图7)。

图5. 经导管封堵术前后临床和检验结果。(A) 在1年随访期间,NYHA心功能分级的改善;(B) 在1年随访期间,左心室射血分数的变化;(C) 在1年随访期间,NT-proBNP水平的变化;(D) 在1年随访期间,间接胆红素水平的变化。

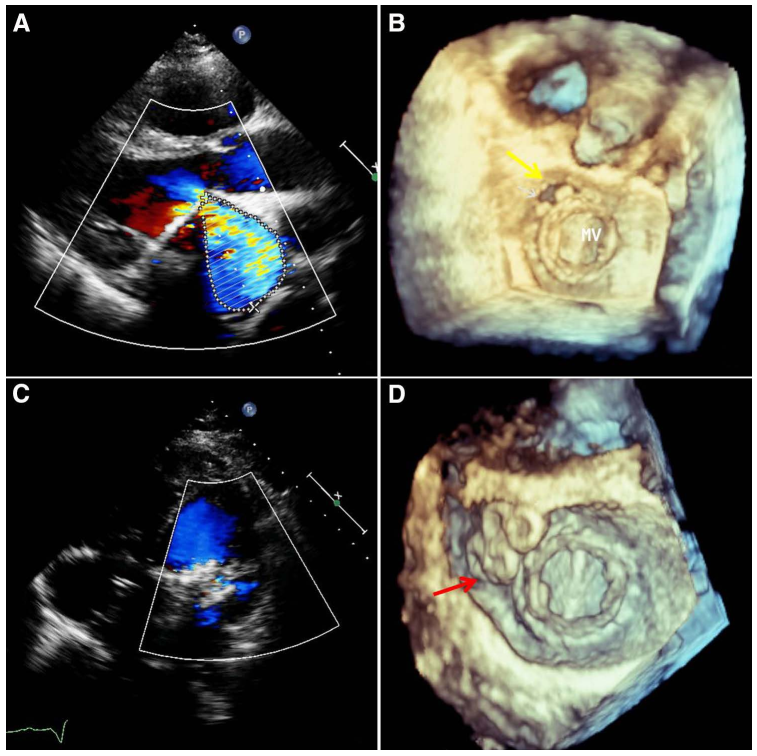

图6. 术前和随访期间的超声心动图检查。(A) 术前二维经食道超声心动图显示二尖瓣PVL;彩色多普勒显示PVL的反流;(B) 术前三维经食道超声心动图显示二尖瓣PVL;(C) 随访期间二维经食道超声心动图显示封堵成功无残余反流;(D) 随访期间三维经食道超声心动图显示二尖瓣PVL已被封堵(黄色箭头指示PVL,红色箭头指示封堵器)。

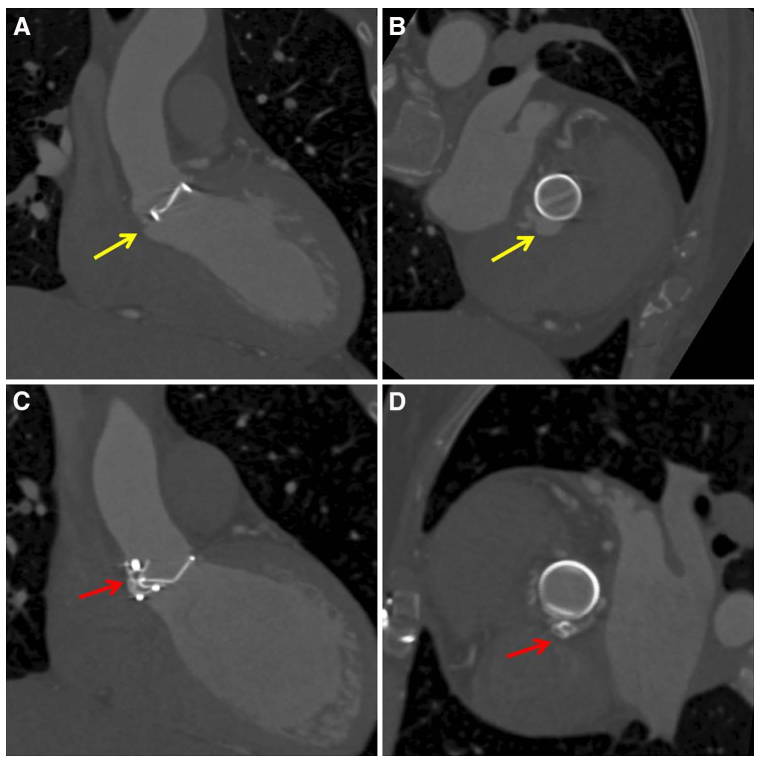

图7. 术前和随访期间的计算机断层扫描血管造影。(A) 术前的主动脉瓣PVL,矢状面视图;(B) 术前的主动脉瓣PVL,横断面视图;(C)封堵器封堵主动脉瓣PVL,矢状面视图;(D)封堵器封堵主动脉瓣PVL,横断面视图(黄色箭头指示PVL,红色箭头指示封堵器)。

出院2月,有3例患者出现复发性血红蛋白尿,其中1例因重度贫血再次入院。经检查发现封堵器影响到机械瓣的瓣叶功能,遂行瓣膜再置换术,术后因低心排综合征死亡。其余2例患者在保守治疗下恢复良好。

讨论

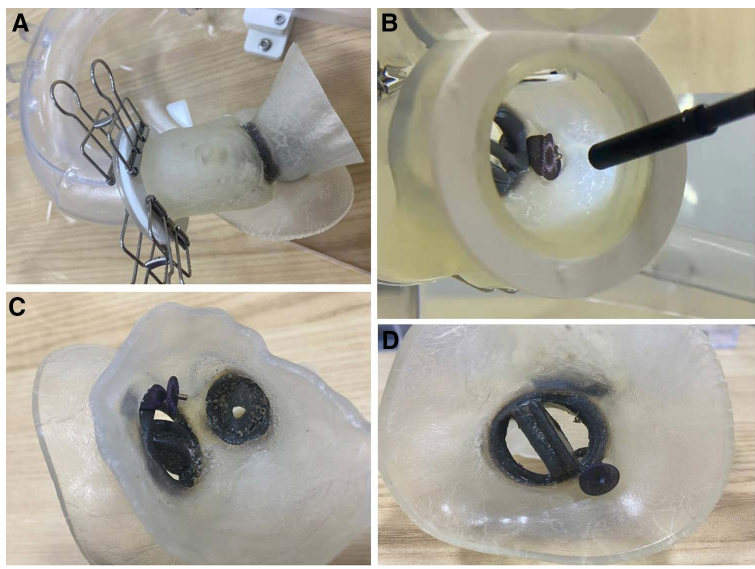

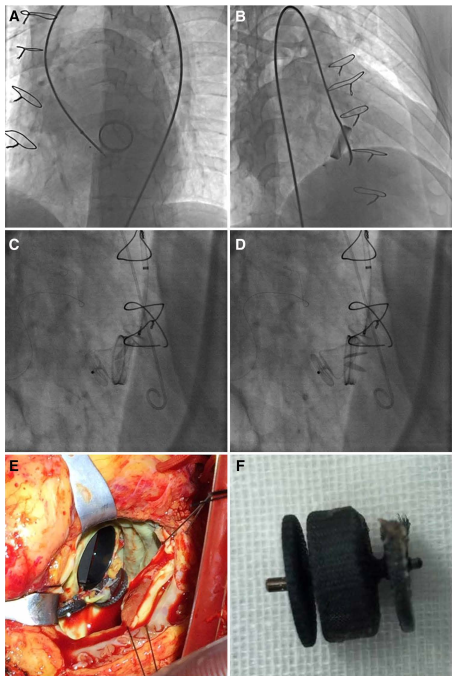

进行经导管PVL封堵治疗需要经验丰富的心脏团队,尤其是对SMVR患者而言。同时,使用机械瓣膜患者的PVL发生风险高于使用生物瓣膜的患者。此外,机械瓣膜与生物瓣膜的结构不同。因此,在封堵器释放后,应仔细监测机械瓣的开闭状态。一般需要通过多个角度来确认瓣叶是否可以正常开闭而不受到封堵器的干扰。图8A-D展示了封堵器到漏口后的不同情况。如果瓣叶无法正常开闭,应立即重新调整封堵器;如果干扰持续,应该取出封堵器或更换其他型号或封堵器的大小。因此,对于置换机械瓣的患者,经导管介入操作时必须特别关注更多的技术细节,包括PVL的尺寸、封堵器的选择和封堵器释放的位置。同时,封堵器移位是另一个重要问题。与生物瓣不同,机械瓣相对较短。用于PVL的封堵器一般比机械瓣高。因此,封堵器在心动周期后可能发生位置变化。在本研究中,尽管患者在术后恢复良好,2个月后仍发生了严重贫血和反复血红蛋白尿。后来为该患者进行了瓣膜再置换手术。手术中发现封堵器发生了位移,封堵器的轴线与人工瓣膜成角度,AVP II的远端与瓣叶发生干扰(图8E),然后该封堵器在手术中被取出(图8F)。因此随访时,必须通过TTE、TEE或CT血管造影来确认封堵器的位置。

图8. 封堵器与机械瓣叶的干扰。 (A) 由于封堵器干扰了机械二尖瓣叶,导致机械二尖瓣无法关闭;(B) 由于封堵器干扰了瓣叶,导致机械二尖瓣无法打开;(C) 机械二尖瓣正常关闭,且没有干扰;(D) 机械二尖瓣正常开启,没有干扰;(E) 在经皮封堵术后进行重新外科手术时,封堵器的位置发生了变化,并干扰了瓣叶;(F) 磨损的封堵器被取出。

总结与启示

本研究显示,经导管多路径瓣周漏封堵术在选择合适病例后,具有良好的手术成功率及可控的围手术期并发症风险,绝大多数患者术后症状缓解,住院时间短,生活质量显著改善,尤其在传统手术高风险或不适宜患者中,经导管封堵技术为瓣周漏的治疗提供了有效的替代路径。然而,由于本研究为回顾性设计,仍需更大样本、前瞻性研究以进一步验证其长期疗效与安全性。此外,对于机械瓣患者,术中对封堵器与瓣叶干扰的识别与处理,是成功手术的关键技术点。