急性心力衰竭(AHF)是心血管急危重症的代表,具有高发病率、高死亡率和高再住院率的特点。尽管近年来诊疗技术飞速发展,但临床实践中仍存在诸多误区,导致治疗延误、病情恶化甚至死亡。本文基于《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》,结合最新循证证据,系统梳理心衰急诊处置中的八大常见错误,并提出规范化操作建议,以期为临床实践提供参考。

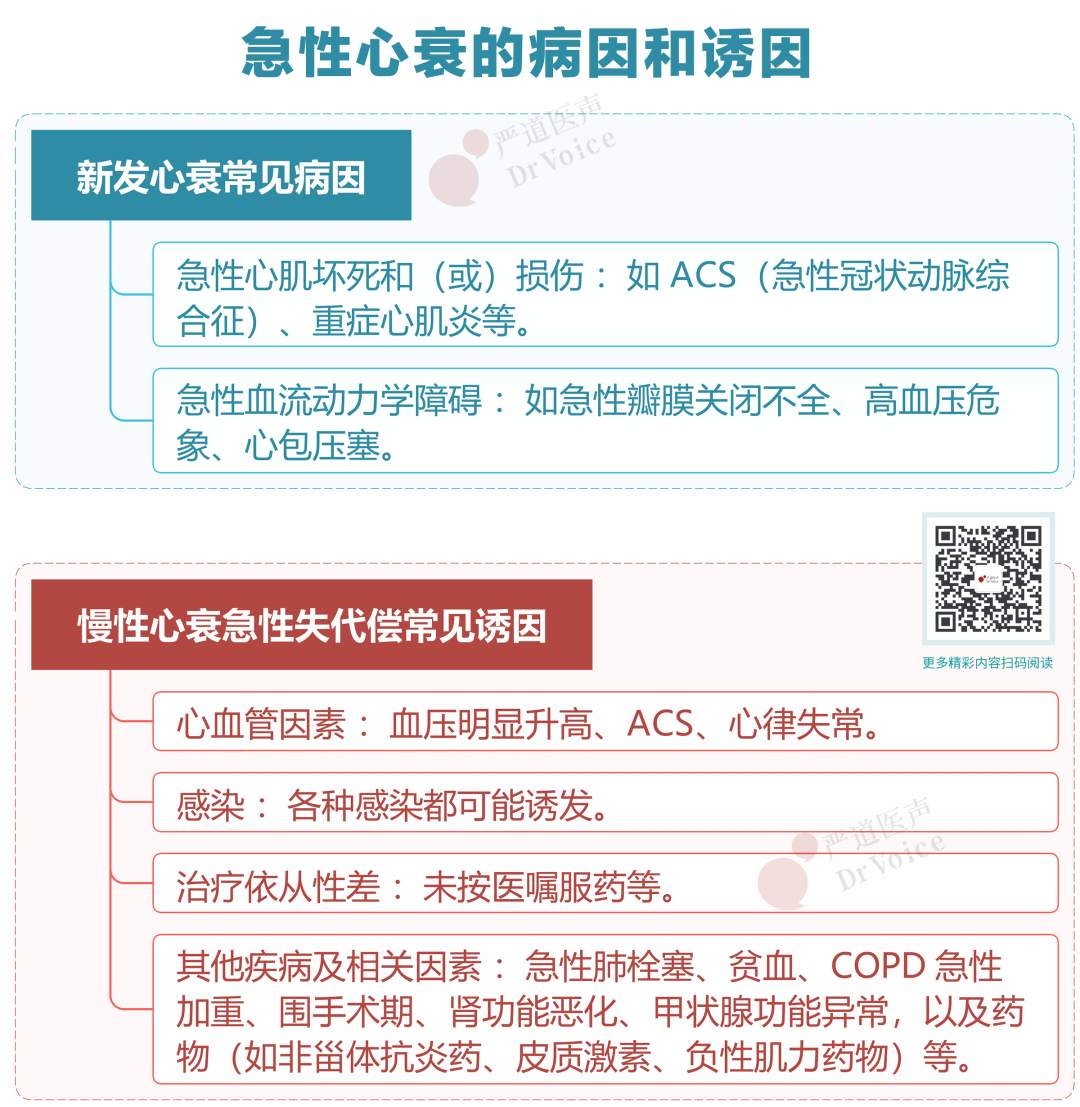

未及时识别致命性诱因,延误黄金救治时机

错误做法

仅关注症状处理,忽视诱因排查(如急性冠脉综合征、高血压危象、严重心律失常、感染、肺栓塞等)。

对诱因评估不全面,遗漏潜在可逆因素(如急性心肌炎、围生期心肌病)。

指南要点

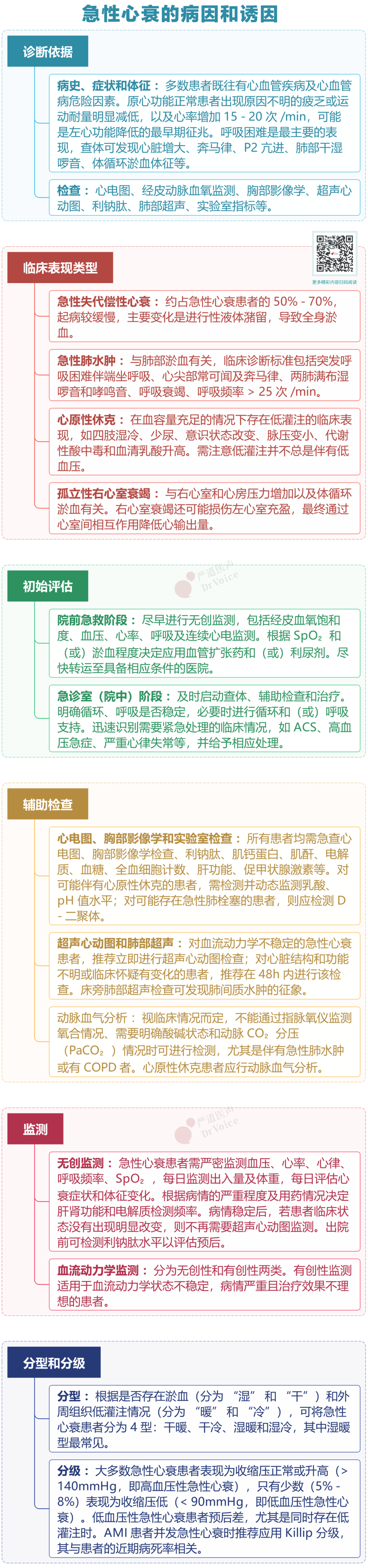

1.急诊初始评估:尽早进行无创监测,包括经皮血氧饱和度(SpO 2)、血压、心率、呼吸及连续心电监测。若SpO 2<90%,给予常规氧疗。呼吸窘迫者(呼吸频率>25次/min)可给予无创通气。根据血压和(或)淤血程度决定应用血管扩张药和(或)利尿剂。尽快转运至最近的大中型医院(具备心脏专科/心脏监护室/重症监护室)。

2.实验室检查:急查利钠肽、肌钙蛋白、肌酐、电解质、血糖、全血细胞计数、肝功能、促甲状腺激素等,辅助鉴别诊断(Ⅰ,A)。

3.影像学检查:对血流动力学不稳定的急性心衰患者,推荐立即进行超声心动图检查;对心脏结构和功能不明或临床怀疑有变化的患者,推荐在48 h内进行超声心动图检查(Ⅰ,C)。床旁肺部超声检查可发现肺间质水肿的征象。

正确操作

建立“诱因优先”思维:对疑似AHF患者立即启动“ABCDE”评估(Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure),同步排查诱因。

高危患者优先处理:如STEMI合并心源性休克需立即行血运重建;肺栓塞伴低血压需溶栓或取栓。

利尿剂使用三大陷阱:时机、剂量与途径

错误做法

过早使用利尿剂掩盖病情(如急性心肌缺血未纠正时)。

剂量不足或过度利尿导致低血容量、肾功能恶化。

仅依赖静脉注射,忽视持续输注的疗效优势。

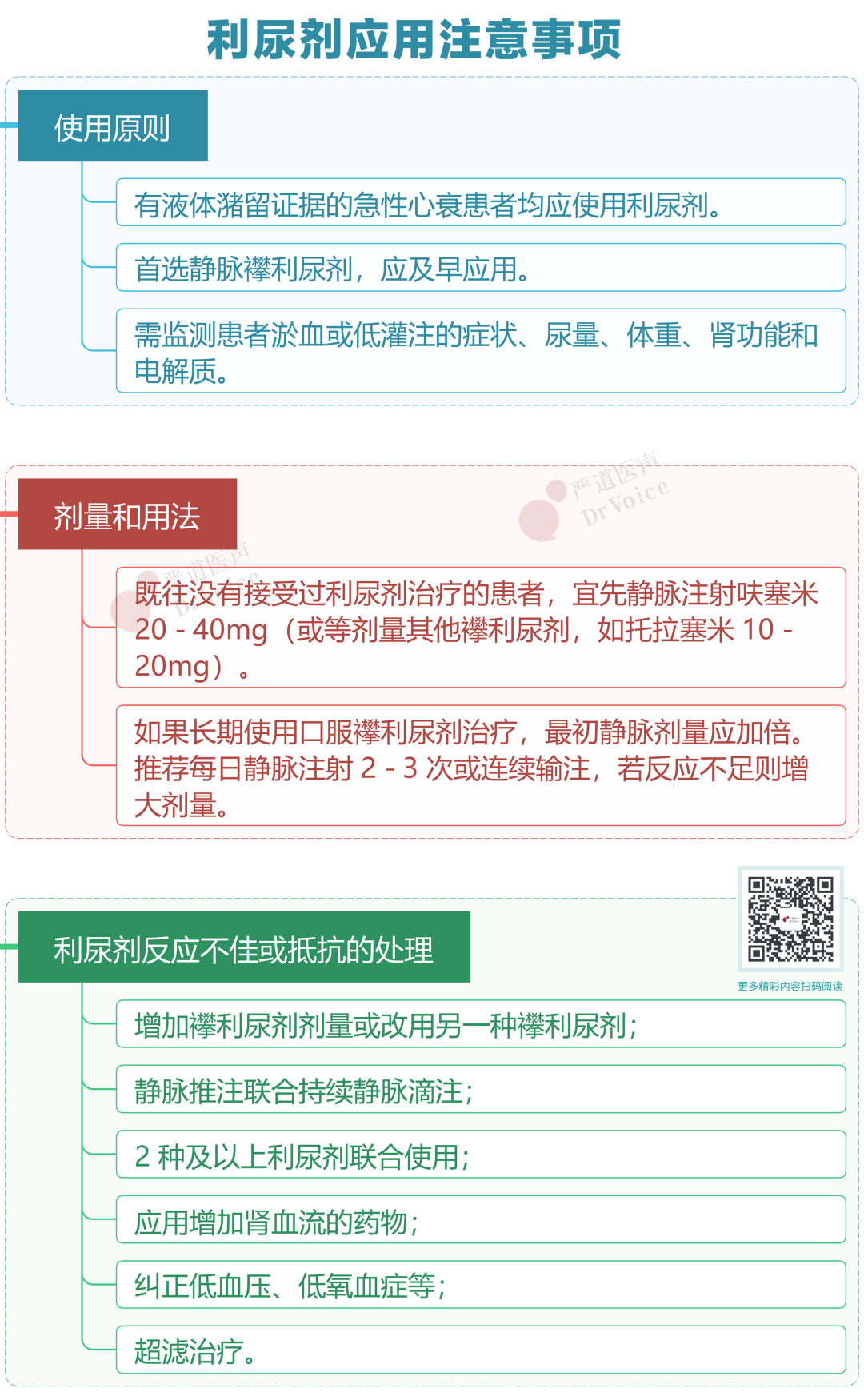

指南要点

1.适应证:有液体潴留证据的急性心衰患者均应使用利尿剂(Ⅰ,B)。

2.剂量选择:

既往没有接受过利尿剂治疗的患者,宜先静脉注射呋塞米20~40 mg(或等剂量其他襻利尿剂,如托拉塞米10~20 mg)。如果长期使用口服襻利尿剂治疗,最初静脉剂量应加倍。

推荐每日静脉注射2~3次或连续输注,如果反应不足则增大剂量 。有低灌注表现的患者应在纠正后再使用利尿剂。

3.利尿剂反应不佳或抵抗的处理 :

增加襻利尿剂剂量或改用另一种襻利尿剂;

静脉推注联合持续静脉滴注,静脉多次推注或推注后持续滴注可最大限度延长促尿钠排泄药物在体内和肾小管中的浓度;

2种及以上利尿剂联合使用(Ⅱa,B),如在襻利尿剂基础上加噻嗪类利尿剂 ,也可加用血管加压素V2受体拮抗剂;

应用增加肾血流的药物,如小剂量多巴胺或重组人利钠肽,改善利尿效果和肾功能、提高肾灌注,但获益不明确 (Ⅱb,B);

纠正低血压、低氧血症、代谢性酸中毒、低钠血症、低蛋白血症、感染等,尤其注意纠正低血容量;

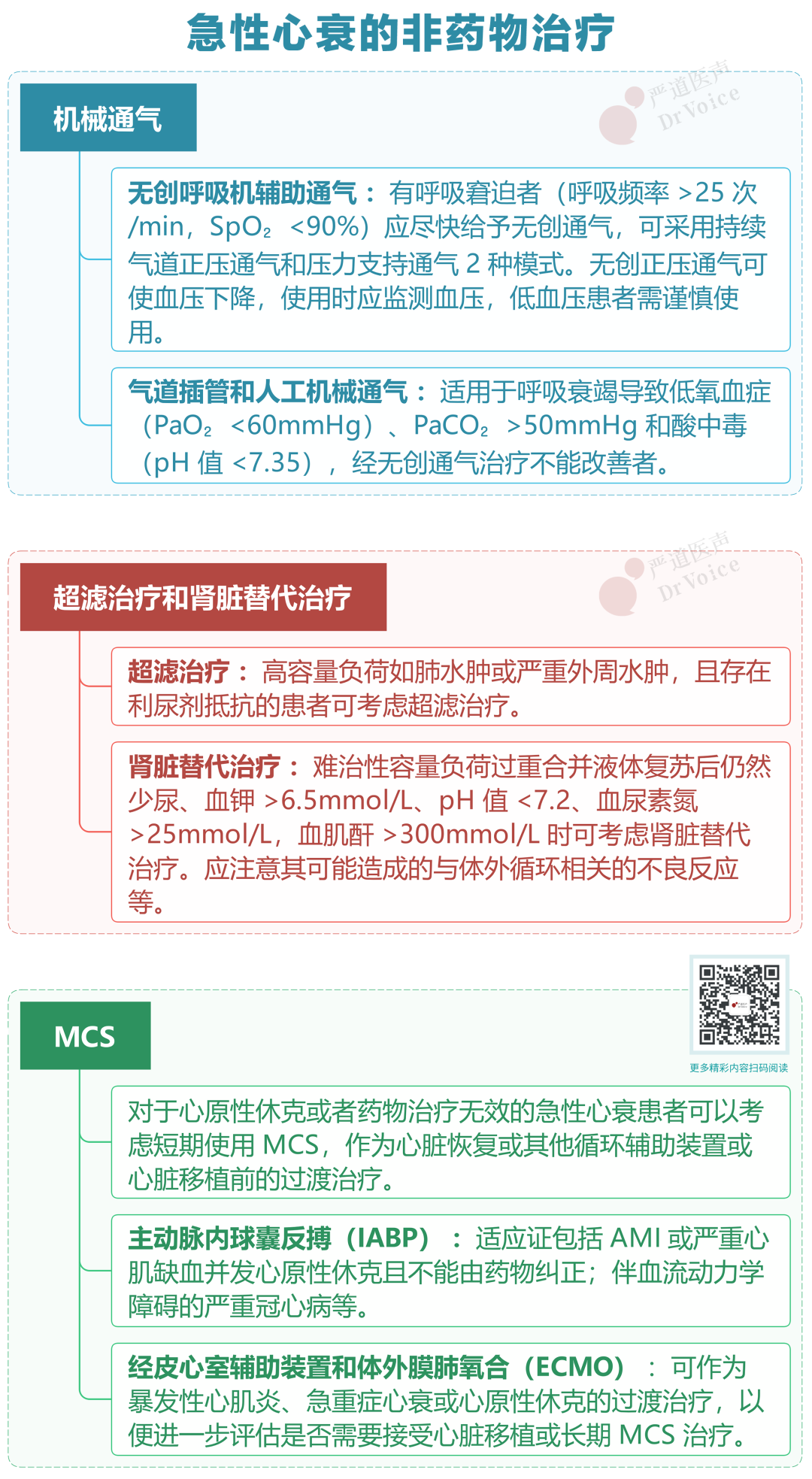

超滤治疗有助于脱水,但可增加静脉内置管相关的不良反应,其最佳使用策略有待更多研究揭示。

正确操作

动态评估容量状态:结合体重、尿量、胸片、超声调整方案。

联合治疗:顽固性水肿可加用托伐普坦或超滤。

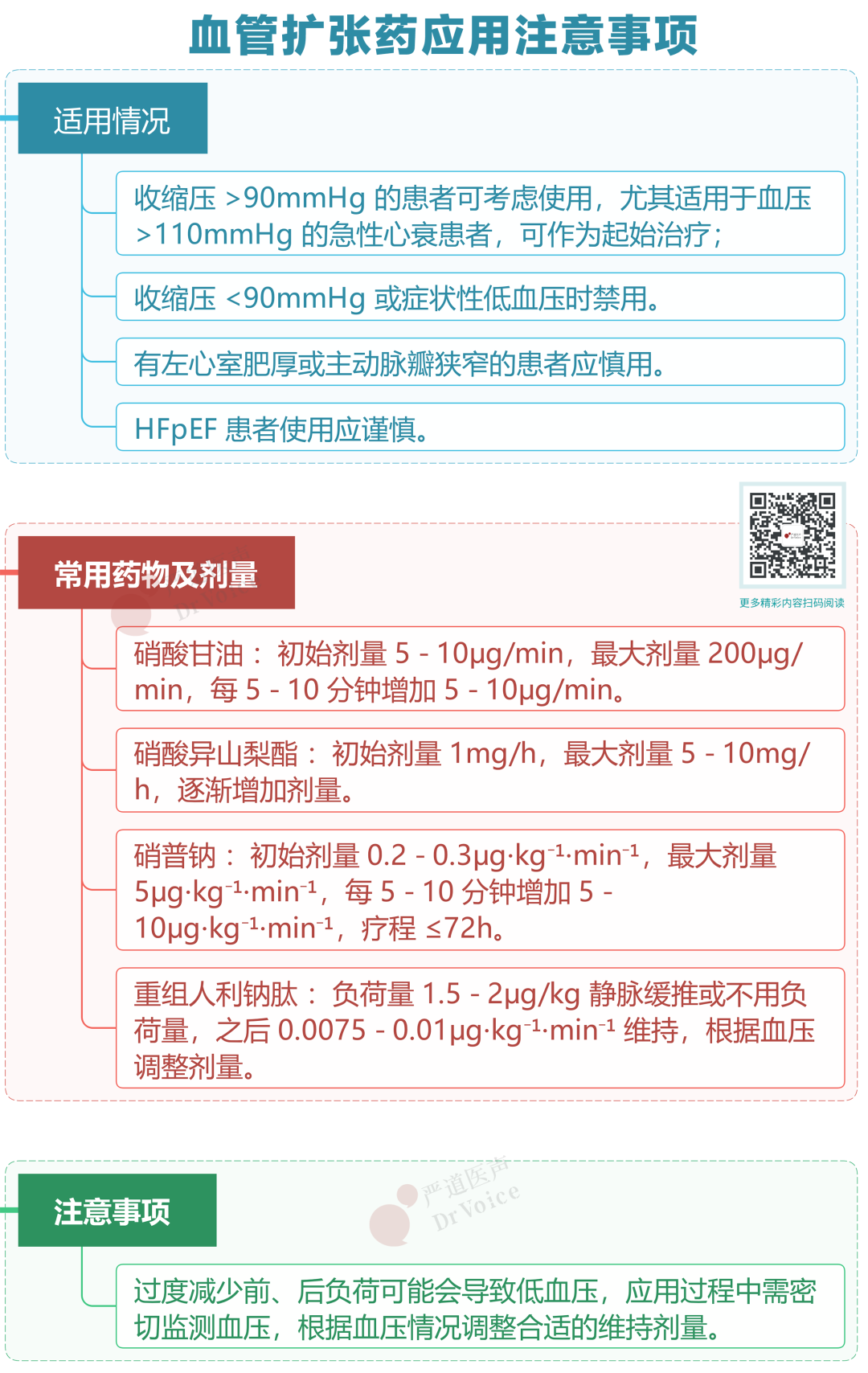

血管扩张剂应用的四大误区

错误做法

收缩压<90mmHg仍盲目使用(尤其合并右心衰或主动脉瓣狭窄)。

硝普钠超时使用(>48小时未调整方案)。

忽视药物相互作用(如非甾体抗炎药削弱硝酸酯疗效)。

未监测血压反应,导致低灌注。

指南要点

1.适应证:收缩压>90 mmHg的患者可考虑使用,尤其适用于血压>110 mmHg的急性心衰患者,可考虑作为起始治疗(Ⅱb,B)。

2.药物选择:

硝酸酯类:适用于急性心衰合并高血压、冠心病心肌缺血、明显二尖瓣反流的患者(Ⅱa,B)。紧急时亦可选择舌下含服硝酸甘油。

硝普钠:适用于严重心衰、前后负荷增加及伴肺淤血或肺水肿的患者,特别是高血压危象、急性主动脉瓣反流、急性二尖瓣反流和急性室间隔穿孔合并急性心衰等需快速减轻前、后负荷的疾病 (Ⅱb,B)。硝普钠使用不应超过72 h,停药应逐渐减量,并加用口服血管扩张药,以避免反跳现象。

重组人脑利钠肽(rhBNP):通过扩张静脉和动脉(包括冠状动脉)降低前、后负荷;同时具有一定促进钠排泄、利尿及抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经系统的作用,适用于急性失代偿性心衰(Ⅱa,B)。

3.监测指标:收缩压需维持在90mmHg以上,收缩压<90 mmHg或症状性低血压时禁用。

正确操作

分层管理:根据血压水平选择药物。

动态调整:每15-30分钟评估血压、尿量、症状,逐步滴定剂量。

正性肌力药物的滥用与误用

错误做法

无低灌注证据时常规使用多巴酚丁胺。

米力农超剂量使用导致心律失常。

忽视β受体阻滞剂与正性肌力药的协同禁忌。

指南要点

1.适应证:适用于左心室收缩功能不全、低血压(收缩压<90 mmHg)和心输出量低导致组织器官低灌注的患者(Ⅱb,C)。

2.药物选择:

左西孟旦:钙增敏剂,与肌钙蛋白C结合产生正性肌力作用,不影响心室舒张,还具有扩张血管的作用。正在应用β受体阻滞剂的患者不推荐应用多巴酚丁胺和多巴胺,此类患者建议使用左西孟旦 。

多巴酚丁胺:通过兴奋心脏β 1受体产生正性肌力作用。

3.注意事项:

低心输出量或低灌注时应尽早使用,而当器官灌注恢复和(或)淤血减轻时则应尽快停用;

药物的剂量和静脉滴注速度应根据患者的临床反应进行调整,强调个体化治疗;

常见不良反应有低血压、心动过速、心律失常等,用药期间应持续心电、血压监测;

血压正常且无器官和组织灌注不足的急性心衰患者不宜使用;

因低血容量或其他可纠正因素导致的低血压患者,需先去除这些因素再权衡使用。

正确操作

严格把握指征:出于安全性考虑,不推荐将正性肌力药物作为常规治疗,除非患者存在低血压和低灌注的证据。

监测不良反应:警惕心律失常、心肌耗氧增加。

忽视血流动力学监测的“盲目治疗”

错误做法

未区分“干暖”“湿暖”“干冷”“湿冷”临床分型,治疗策略一刀切。

未根据血流动力学状态调整血管活性药物。

指南要点

1.临床分型:根据是否存在淤血(分为“湿”和“干”)和外周组织低灌注情况(分为“暖”和“冷”),可将急性心衰患者分为4型:干暖、干冷、湿暖和湿冷,其中湿暖型最常见。

2.有创监测:包括动脉内血压、右心导管、脉搏波指示连续心排量监测等,主要适用于血流动力学状态不稳定,病情严重且治疗效果不理想的患者。

正确操作

快速分型:结合临床表现、超声和实验室检查明确分型。

动态评估:每小时评估尿量、乳酸等指标,调整治疗方向。

心源性休克的“不作为”与“过度作为”

错误做法

未及时识别心源性休克(如忽视低灌注表现)。

依赖单一治疗(如仅用多巴胺而未联合机械支持)。

指南要点

诊断标准:在血容量充足的情况下存在低灌注的临床表现,例如四肢湿冷、少尿(尿量<0.5ml·kg-1·h-1 )、意识状态改变、脉压变小、代谢性酸中毒(pH值<7.35)和血清乳酸升高(>2mmol/L)。

精准治疗:对急性心衰合并心原性休克患者应迅速进行评估和治疗,治疗目标是增加心输出量和血压,改善重要脏器的灌注。

正确操作

早期预警:对高危患者(如大面积心梗、暴发性心肌炎)进行休克前状态评估。

多学科协作:心内科、重症医学科、心外科联合决策机械支持时机。

呼吸支持的“滞后”与“过度”

错误做法

未及时启动氧疗(SpO₂<90%仍观察)。

无创通气禁忌证掌握不严(如严重低血压)。

指南要点

1.无创通气(NIV):有呼吸窘迫者(呼吸频率>25次/min,SpO2<90%)应尽快给予无创通气 (Ⅱa,B)。可采用持续气道正压通气和压力支持通气2种模式。

2.有创通气:适用于呼吸衰竭导致低氧血症(PaO2<60 mmHg)、PaCO2>50 mmHg和酸中毒(pH值<7.35),经无创通气治疗不能改善者(Ⅰ,C)。

正确操作

动态监测氧合:复查血气,调整FiO₂和PEEP。

无创正压通气可使血压下降,使用时应监测血压,低血压患者需谨慎使用。

病情稳定后的“形式主义”

错误做法

未优化GDMT方案。

未针对原发疾病进行积极有效的预防、治疗和康复。

指南要点

1. 急性心衰稳定后的后续处理:根据心衰的病因、诱因、合并症,调整治疗方案。

2. 诱因控制:应注意避免再次诱发急性心衰,对各种可能的诱因要及早控制。。

3. GDMT:对于因急性失代偿性心衰而入院的患者,在无血流动力学不稳定(低血压)、严重肾功能损伤或高钾血症情况下,应继续接受或启动GDMT (Ⅰ,C)。

正确操作

患者病情稳定后仍需要监测,每天评估心衰相关症状、容量负荷、治疗的不良反应。

对于慢性心衰失代偿的患者,应恢复或启动慢性心衰的治疗方案,评估有无器械治疗的适应证,制定随访计划。

急性心衰不是“加强版呼吸困难”,而是心脏的SOS。急性心力衰竭的急诊处置需打破传统“对症处理”模式,转向以病因、诱因、分型为导向的精准治疗。指南强调“早期识别、动态评估、多学科协作、全程管理”的理念,临床医生需摒弃惯性思维,严格遵循循证规范,方能改善患者预后。