复旦大学附属中山医院心外科王春生教授、孙晓宁主任医师、刘鼎乾主治医师团队,近期成功为一位终末期心衰患者实施上海首例 CorVad®介入式心室辅助装置紧急过渡,循环情况改善后桥接Corheart®6全磁悬浮人工心脏植入+二尖瓣及三尖瓣成型术。患者术前心原性休克,传统治疗手段有限,中山团队凭借多学科合作、精准的“过渡治疗”决策并借助国产高端器械的卓越性能,解决终末期心力衰竭的新挑战。

患者概况

男,63岁,身高172cm,体重84kg(体表面积1.97m²)。

反复胸闷、气喘长达5年,近3个月症状急剧恶化,药物疗效甚微,下肢进行性水肿。

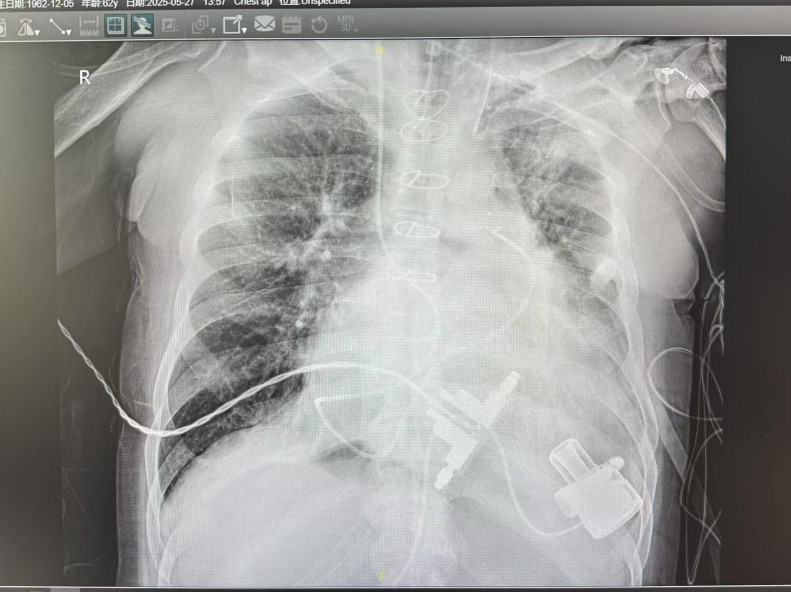

术前心脏超声显示全心显著增大,极重度二尖瓣反流,重度三尖瓣反流,中度肺动脉高压,极少量心包积液。左室射血分数(LVEF)仅30%。

术前诊断:心原性休克,扩张性心肌病,心功能IV级(NYHA分级),非风湿性二尖瓣、三尖瓣关闭不全。

手术策略

患者由于心衰导致的肝肾功能不全、营养状况受损,并处于心原性休克状态,为确保患者能顺利度过危险期,为后续治疗创造可能,经过心外科王春生主任,孙晓宁教授,刘鼎乾医师,心脏ICU罗哲主任,屠国伟主任,体外循环李欣主任,麻醉科郭克芳主任,心脏超声董丽莉主任MDT讨论后决定采用"过渡治疗"策略,先经CorVad®维持有效循环,确保重要脏器灌注,待血流动力学稳定后,再进一步桥接至LVAD植入,为终局治疗争取生机。

这一创新策略不仅破解了传统手术因血流动力学不稳无法处理合并症的难题,还验证了国产高端医疗器械的协同效能——CorVad®凭借相同尺寸下更大的流量支持,有效为心室卸负荷,为逆转脏器损伤赢得黄金时间窗;Corheart®6则以轴向全磁悬浮技术和优化的流道结构设计,显著减少血液破坏、降低血栓形成,提高长期安全性。双装置以“功能互补、相互协同”的方式,为终末期心衰合并复杂病症患者构建了一条生存通路。

第一阶段:介入式心室辅助装置 CorVad®为逆转器官损伤赢得关键时间窗

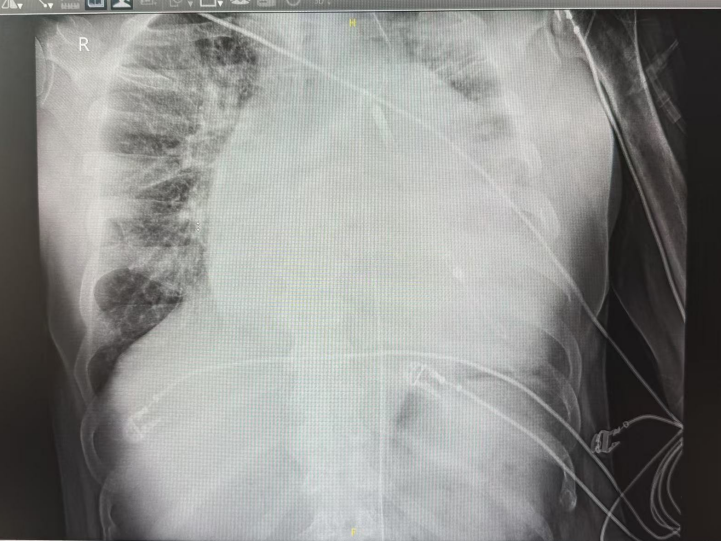

心外科团队经食管心脏超声(TEE)实时精准引导下,通过右股动脉微创切口,仅约1小时即成功将CorVad®泵体植入并定位于主动脉瓣根部。术中仅少量出血,处理得当。以最小创伤、最快速度稳定濒临崩溃的血流动力学,逆转器官低灌注,为后续手术创造条件。

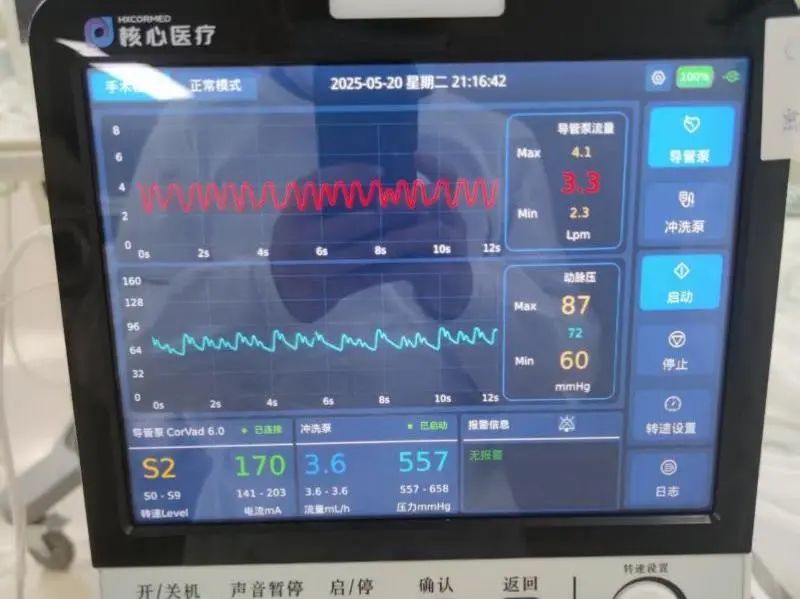

强效循环支持:CorVad®运行后即提供3.3LPM的有效流量,显著卸载衰竭左心室负荷。

术后第1天,患者便可拔除气管插管,血管活性药物用量显著减少。在介入泵的持续支持下,血流动力学指标逐步稳定,未出现血栓、出血等任何并发症。

第二阶段:Corheart®6人工心脏植入+双瓣膜修复术,实现长期生命支持

经CorVad®的循环支持,患者乳酸水平恢复正常,CVP降至10mmHg,充分利尿脱水后,心衰症状明显减轻后有了手术窗口。

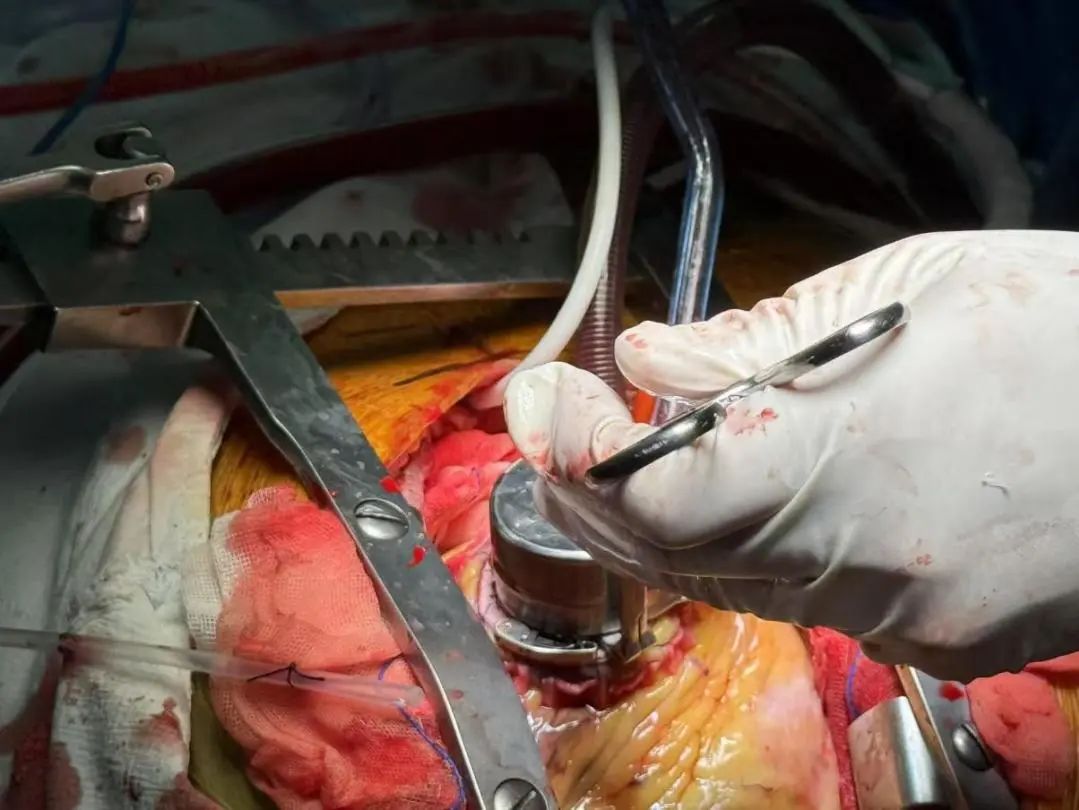

在CorVad®辅助支持了6天以后,王春生教授团队采用正中开胸入路Corheart®6人工心脏植入手术+双瓣膜修复术,开启第二阶段的治疗。

建立体循后,打开心脏探查瓣环,置入成型环修复二三尖瓣,随后心尖缝合顶环固定,植入Corheart®6人工心脏,并吻合人工血管。

术后各瓣膜不反流,循环等各项指标稳定,安返ICU。

复旦大学附属中山医院完成的上海首例CorVad®介入桥接Corheart®6植入手术,标志着终末期心衰合并多脏器功能衰竭患者救治范式的重大革新。该手术通过分阶段式生命支持策略:先以CorVad®经皮介入装置快速建立高流量循环支持,逆转心原性休克导致的器官低灌注;待血流动力学稳定后,再植入全球超小超轻型人工心脏Corheart®6实现长期生命支持,形成“短期救命→长期治心”的桥接治疗路径。双装置协同突破欧美技术垄断,为全球心衰治疗提供了可复制的“中国方案”。同时,手术由心外、心内、重症医学等多学科团队协作完成,凸显了以患者为中心的全程化管理优势,为高危复杂心衰患者器官功能联合重建树立了新范式。

专家点评

王春生主任表示:本次顺利完成上海首例CorVad®桥接Corheart®6手术,是复旦大学附属中山医院多学科精诚协作的典范,彰显了医院在终末期心脏病救治领域的核心能力。更推动心血管内外科深度融合,实现从急救支持到长期生命支持的全程化管理,为全球终末期心衰救治贡献了可复制的“中国方案”。