《American Journal of Case Reports》报告一例77岁男性重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)合并夜间心脏停搏患者,在从双水平气道正压(BPAP)治疗转向舌下神经刺激(HNS)治疗过程中,于HNS自我滴定阶段出现夜间心脏停搏复发。患者中断HNS并重启BPAP后,事件立即消失。

OSA治疗中的替代选择与隐藏危机

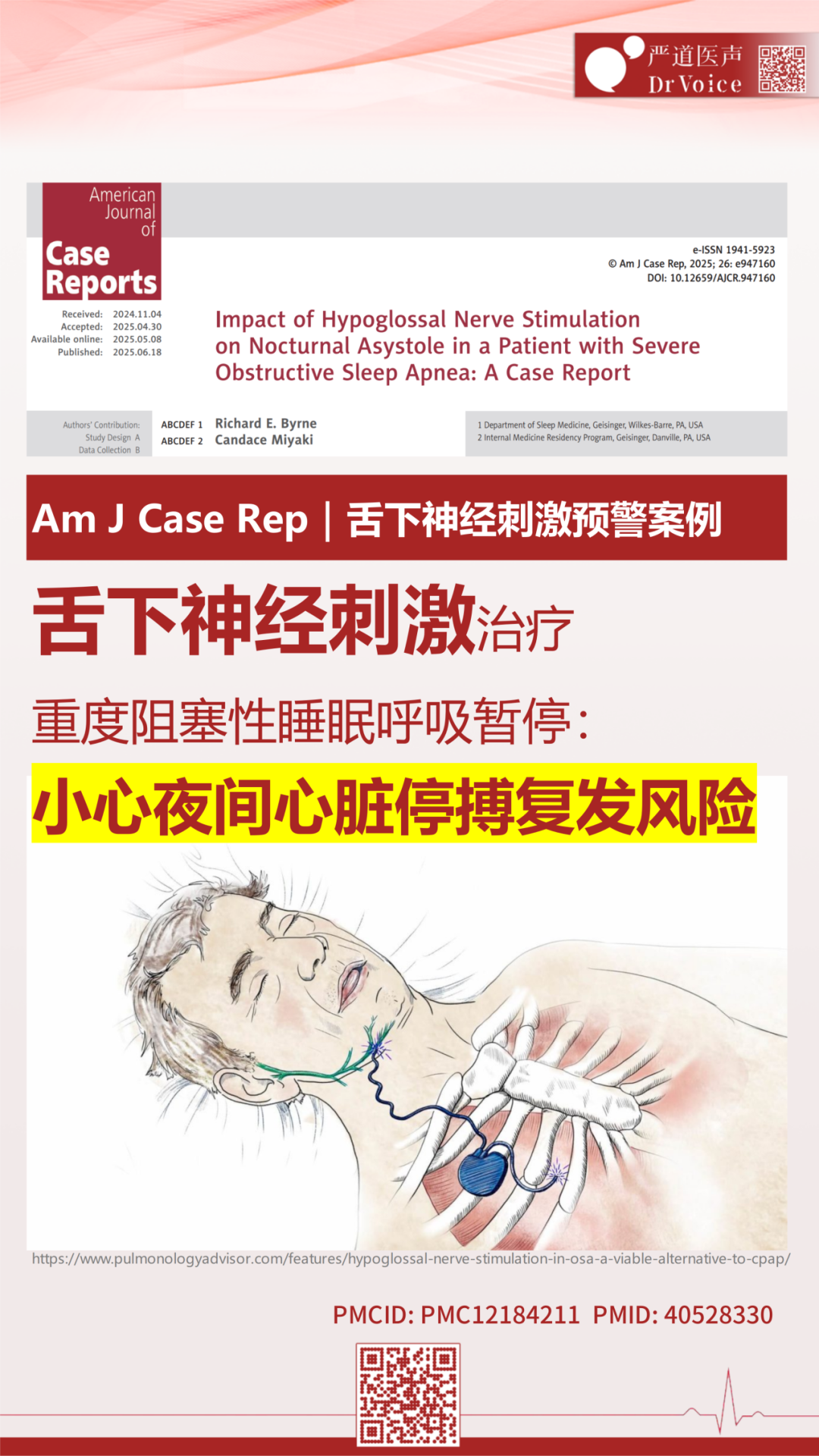

OSA是心血管疾病的重要诱因,气道正压(PAP)是OSA标准治疗,通过气动支撑防止上气道塌陷,亦被证实可显著改善OSA相关的夜间心动过缓事件。然而,约30%-50%的患者无法耐受PAP治疗,促使舌下神经刺激(HNS)成为新兴替代方案。HNS通过植入式设备刺激舌下神经,使舌体前移以开放气道。但近期Am J Case Rep的一篇案例报告首次揭示:当患者从PAP转向HNS治疗时,已控制的夜间心脏停搏(asystole)可能在HNS自我滴定阶段意外复发,这一发现对临床决策提出了严峻挑战。

77岁男性OSA患者的治疗转换困境

患者背景与治疗历程

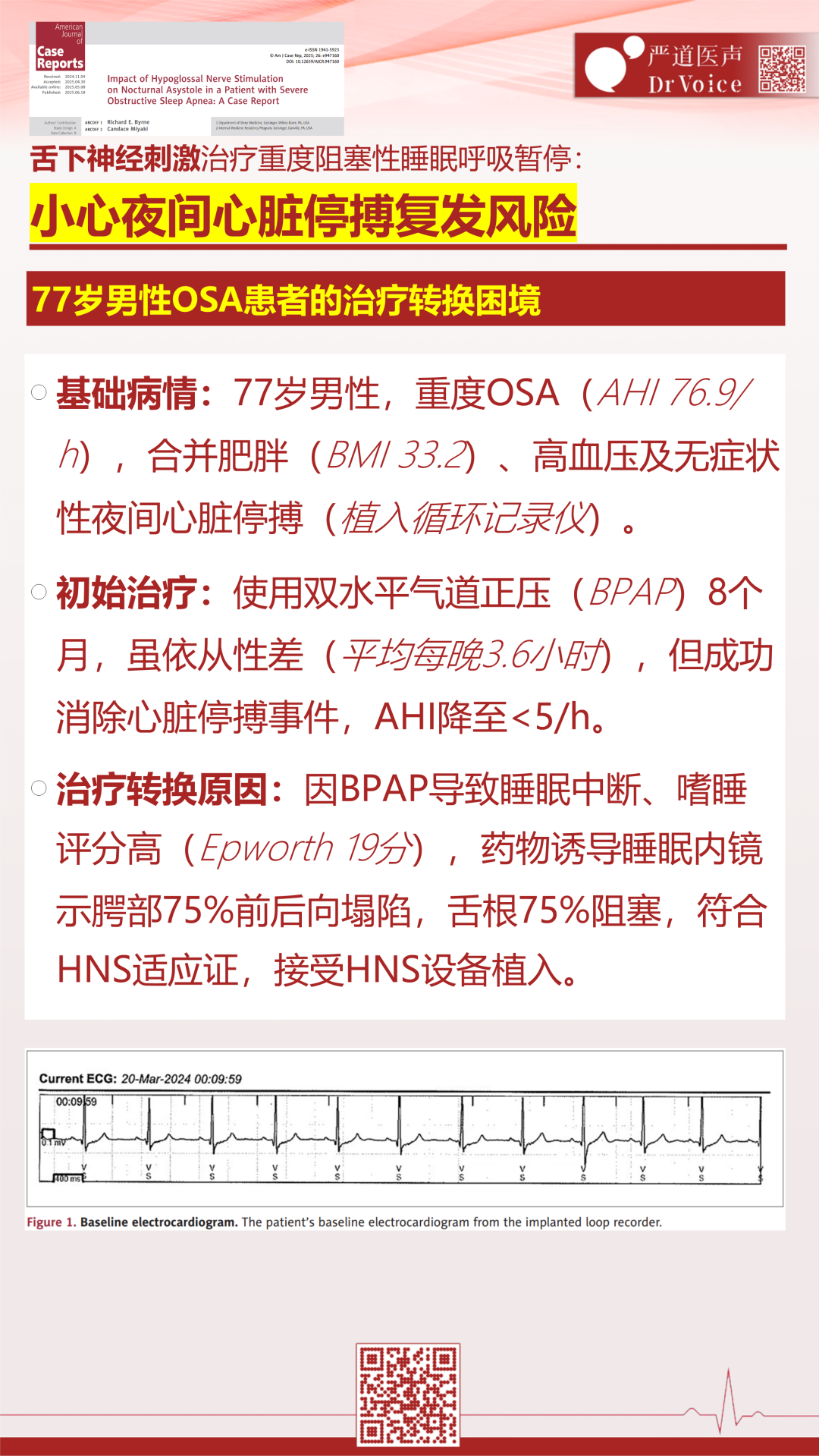

基础病情:77岁男性,重度OSA(AHI 76.9/h),合并肥胖(BMI 33.2)、高血压及无症状性夜间心脏停搏(植入循环记录仪)。

初始治疗:使用双水平气道正压(BPAP)8个月,虽依从性差,但成功消除心脏停搏事件,AHI降至<5/h。

治疗转换原因:因BPAP导致睡眠中断、嗜睡评分高,药物诱导睡眠内镜示腭部75%前后向塌陷,舌根75%阻塞,符合HNS适应证,接受HNS设备植入。

HNS治疗阶段的异常转折

术后启动:术后1个月HNS设备激活后,从0.8V开始自我滴定,患者自觉睡眠质量提升。

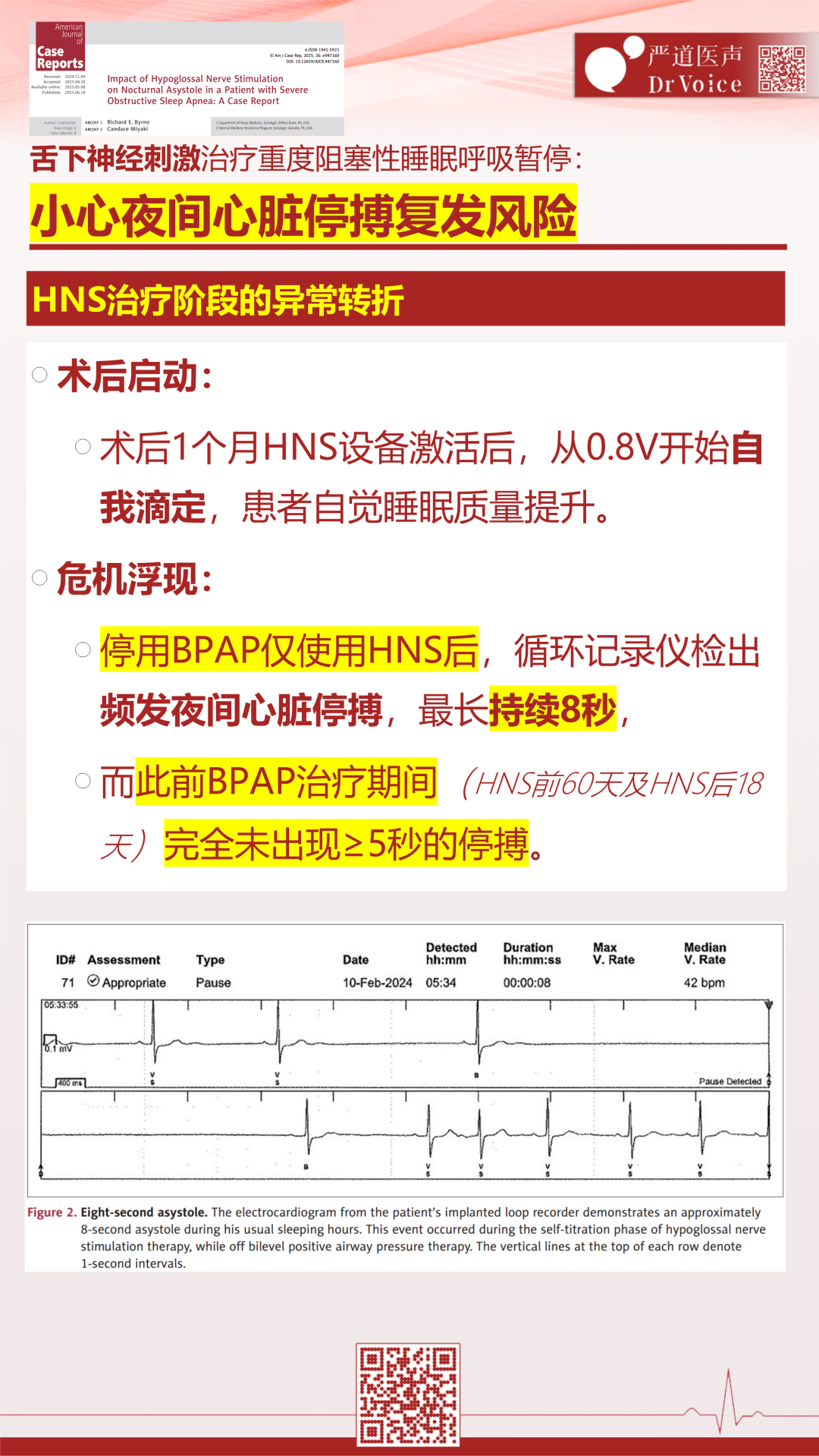

危机浮现:停用BPAP仅使用HNS后,循环记录仪检出频发夜间心脏停搏,最长持续8秒,而此前BPAP治疗期间(HNS前60天及HNS后18天)完全未出现≥5秒的停搏。

治疗调整及转归

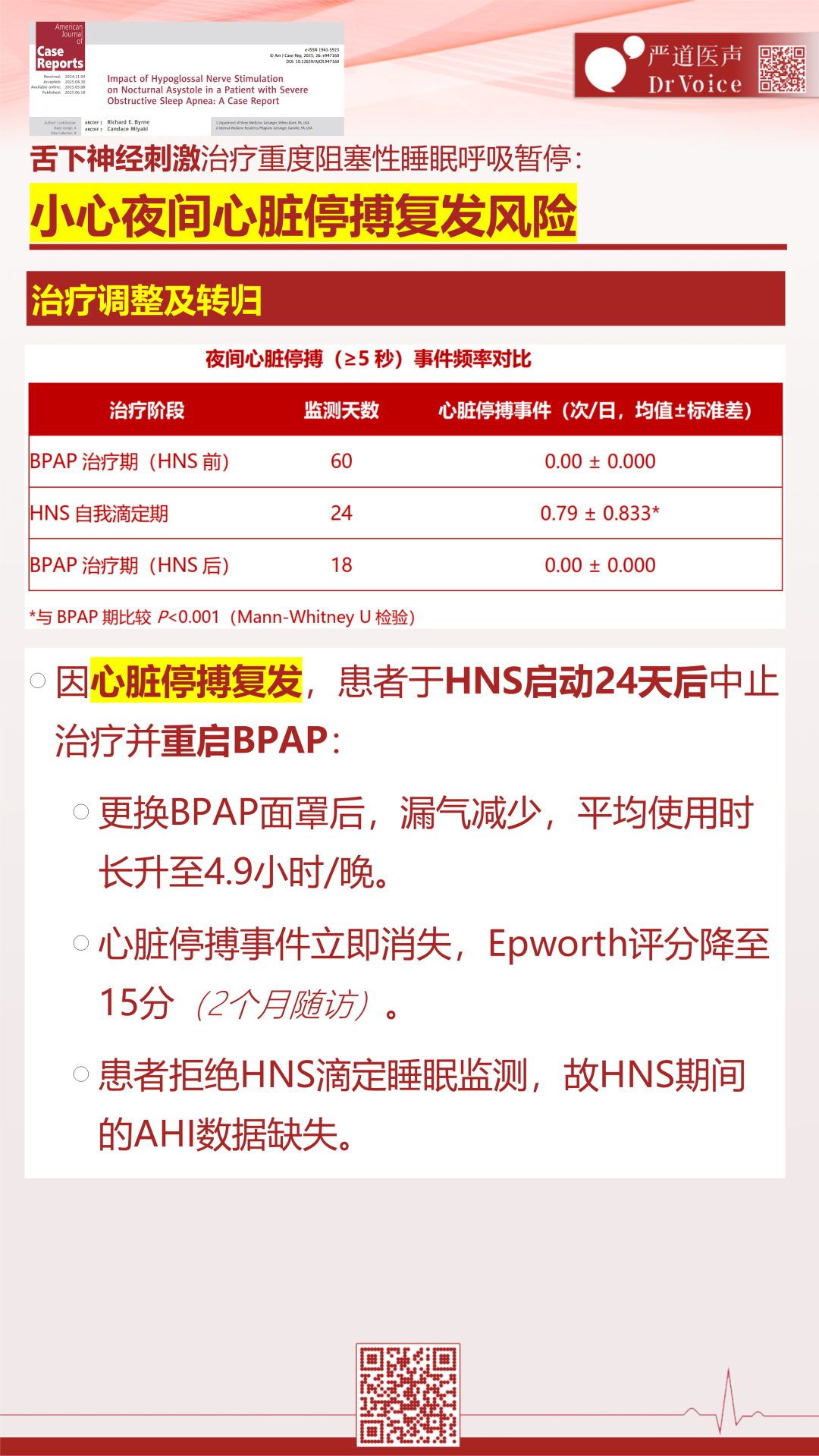

因心脏停搏复发,患者于HNS启动24天后中止治疗并重启BPAP。

更换BPAP面罩后,漏气减少,平均使用时长升至4.9小时/晚。

心脏停搏事件立即消失,Epworth评分降至15分(2个月随访)。

患者拒绝HNS滴定睡眠监测,故HNS期间的AHI数据缺失。

为何HNS自我滴定期会诱发心脏停搏?

HNS需逐步调高刺激强度(通常需3个月以上)才能达到最佳疗效。初始低强度设置虽改善患者主观睡眠质量,但可能不足以消除呼吸事件相关的迷走神经兴奋,后者正是夜间心脏停搏的主要诱因。

即使BPAP依从性不足(本例仅3.6小时/晚),其“气动支撑”机制仍能即时阻止气道塌陷,阻断缺氧-迷走反射弧,从而高效抑制心律失常。

警示:未被重视的“治疗空窗期”