导语:研究进一步证实了口服司美格鲁肽心血管获益。

目前全球成年糖尿病患者约有8.28亿,其中2型糖尿病(T2DM)占比超过90%,且约32%的T2DM患有心血管疾病[1]。司美格鲁肽作为一种胰高血糖素样肽1(GLP-1)受体激动剂,在有效降低血糖的同时可降低主要不良心血管事件(MACE)风险。然而,口服司美格鲁肽在伴有动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)、慢性肾脏疾病(CKD)或两者并存的T2DM患者中的心血管获益仍待评估。

今年5月,新英格兰杂志再度公布了一项司美格鲁肽心血管结局试验——SOUL研究[2],旨在评估口服司美格鲁肽在伴有已确诊ASCVD、CKD或两者并存的T2DM患者中的心血管获益。

图 NEJM发布SOUL研究

图 NEJM发布SOUL研究

01 降糖药心血管获益再添新证?司美格鲁肽双盲试验细节出炉

SOUL研究为一项双盲、安慰剂对照、事件驱动的优效性试验。该研究纳入标准为年龄≥50岁、患有T2DM且糖化血红蛋白(HbA1c)水平为6.5%-10.0%,且至少具备以下条件之一:冠状动脉疾病、脑血管疾病、症状性外周动脉疾病或CKD[定义为估算肾小球滤过率(eGFR)<60ml/min/1.73m²]。参与者按1:1随机分组,在标准治疗(包括根据当地指南给予的降糖和降低心血管风险的治疗方案)基础上,接受每日一次口服司美格鲁肽(最大剂量14mg)或安慰剂治疗。

研究过程中,口服司美格鲁肽剂量采用递增方案,其起始剂量为3mg,逐步递增至7mg,然后至14mg,且14mg剂量应维持至治疗结束,必要时可降低剂量、延长剂量递增间隔或暂停治疗,以减轻治疗相关不良事件。治疗应持续至试验结束,即达到主要结局事件的目标数量。

该研究主要终点设为MACE(三点复合终点,包括心血管原因死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中),通过分析从随机分组到首次事件发生的时间进行评估。

验证性次要终点则为按层级顺序测试的三个首次事件发生时间结局:主要肾脏疾病事件[五点复合终点,包括心血管原因死亡、肾脏相关原因死亡、采用慢性肾脏病流行病学协作组方法测量的eGFR较基线持续降低≥50%、持续 eGFR<15ml/min/1.73m²,或开始长期肾脏替代治疗(透析或移植)]、心血管原因死亡以及主要不良肢体事件(两点复合终点,包括急性肢体缺血住院或慢性肢体缺血住院)。支持性次要终点包括首次事件发生时间结局,如心力衰竭事件(三点复合终点,包括心血管原因死亡、心力衰竭紧急就诊或心力衰竭住院)、全因死亡、致死性或非致死性心肌梗死、致死性或非致死性卒中以及严重低血糖事件。预设次要终点为从基线到第104周的代谢和炎症指标变化。

安全性终点包括不良事件和严重不良事件。

02 口服司美格鲁肽有效降低心血管风险,各亚组结果一致!

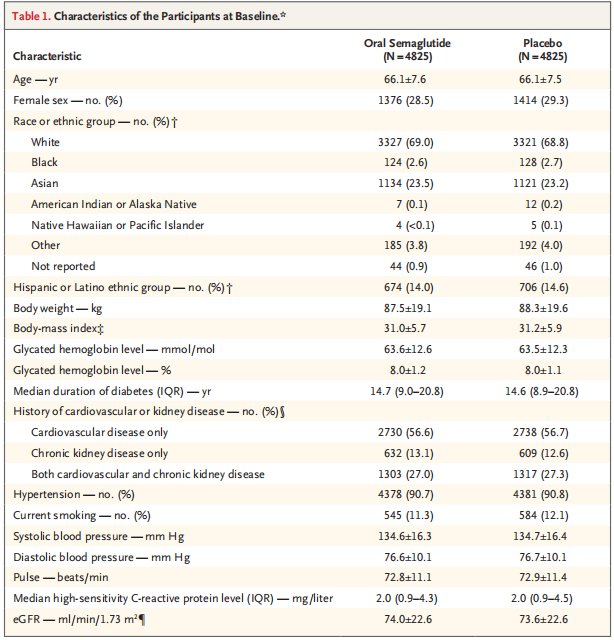

2019年6月至2021年3月期间,该研究纳入33个国家、444个研究中心的9650人完成随机分组(每组4825人)。大多数参与者有心血管疾病史,其中冠心病70.7%、心力衰竭23.1%、脑血管疾病21.2%、外周动脉疾病15.7%,42.4%有CKD病史。两组中各有26.9%的参与者在基线时使用钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂。

该研究平均随访时间为47.5±10.9个月,中位随访时间为49.5个月(四分位距44.0~54.9个月),最后共有9495名参与者(98.4%)完成试验,其中口服司美格鲁肽组提前永久停药患者有1309人(27.1%),安慰剂组有1373人(28.5%)。其他基线特征如下表,值得关注的是,两组人群中亚洲人群占比均约23%,为亚洲地区的数据提供了可靠的参考。

图 参与者基线特征

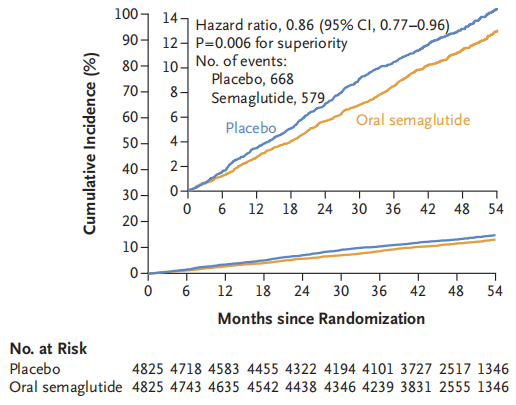

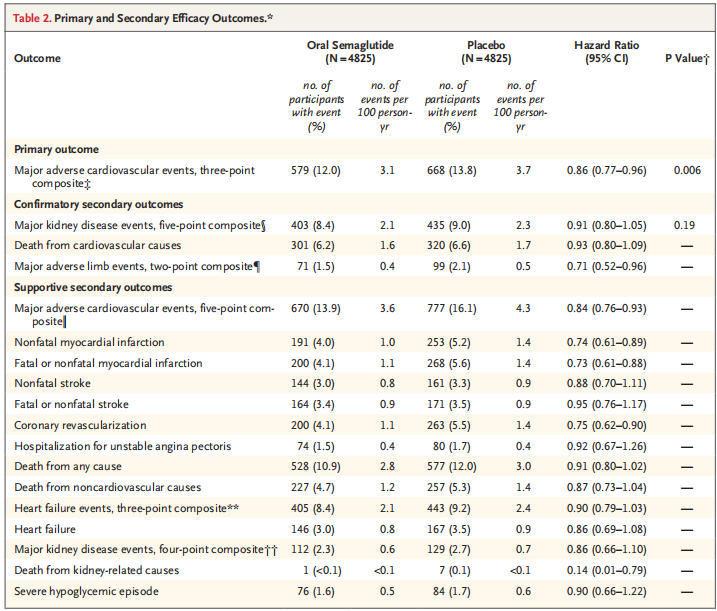

研究结果显示,口服司美格鲁肽组4825名参与者中有579人(12.0%;发生率3.1次/100人年)发生主要终点事件,安慰剂组4825名参与者中有668人(13.8%;发生率3.7次/100人年)发生该事件(RR 0.86;95% CI 0.77~0.96;P=0.006)。此外,口服司美格鲁肽对主要终点事件的影响在预设敏感性分析中保持一致,且在大多数预设亚组(包括按年龄、性别、体重指数、心血管或肾脏疾病史、eGFR及基线用药情况定义)的分析中表现一致。

图 参与者MACE结果

图 参与者MACE结果

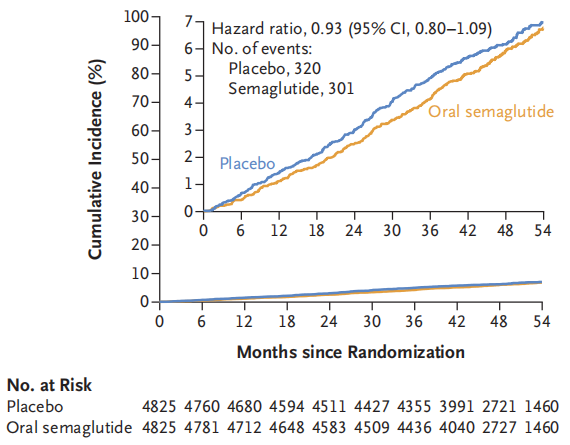

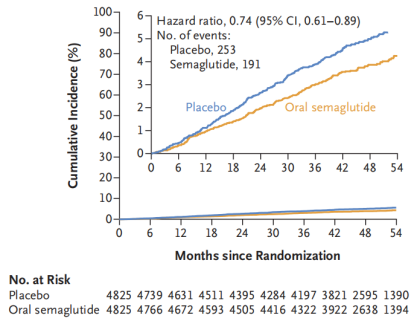

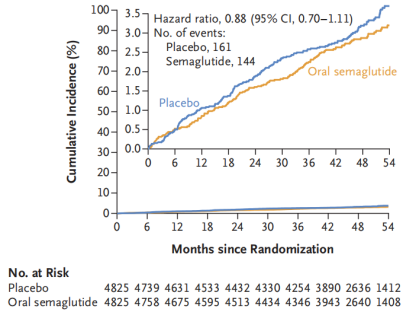

研究人员针对各类事件的发生情况做了进一步分析,发现:口服司美格鲁肽组有301人(6.2%)发生心血管原因死亡,安慰剂组则有320人(6.6%)(RR 0.93;95% CI 0.80~1.09);口服司美格鲁肽组有191人(4.0%)发生非致死性心肌梗死,安慰剂组253人(5.2%)(RR 0.74;95% CI 0.61~0.89);口服司美格鲁肽组有144人(3.0%)发生非致死性卒中,安慰剂组161人(3.3%)(RR 0.88;95% CI 0.70~1.11)。

图 参与者心血管原因死亡(左)、非致死性心肌梗死(中)、非致死性卒中结果(右)

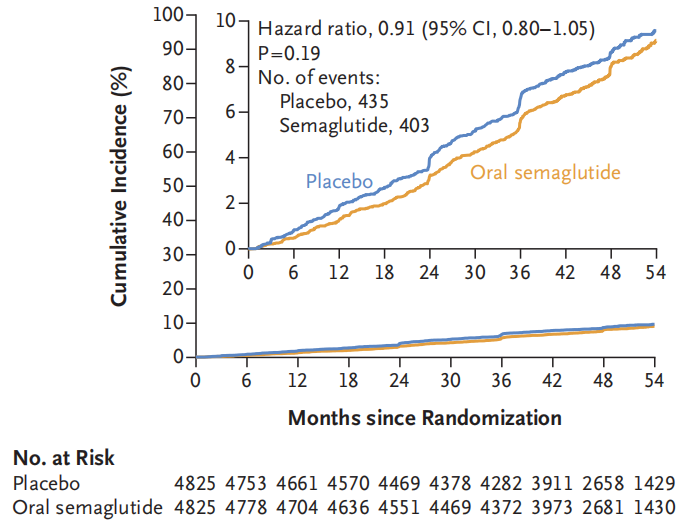

在层级排序的首个验证性次要终点中,口服司美格鲁肽组有403人(8.4%;发生率2.1次/100人年)发生主要肾脏事件,安慰剂组为435人(9.0%;发生率2.3次/100人年)(RR 0.91;95% CI 0.80~1.05;P=0.19)。在此复合结局的五个组成部分中,心血管原因死亡占事件的71.2%,肾脏相关事件占28.8%。针对其余两个验证性次要结局:心血管原因死亡(RR 0.93;95% CI 0.80~1.09)和主要不良肢体事件(RR 0.71;95% CI 0.52~0.96)未进行显著性检验。

图 参与者次要终点结果

图 参与者次要终点结果

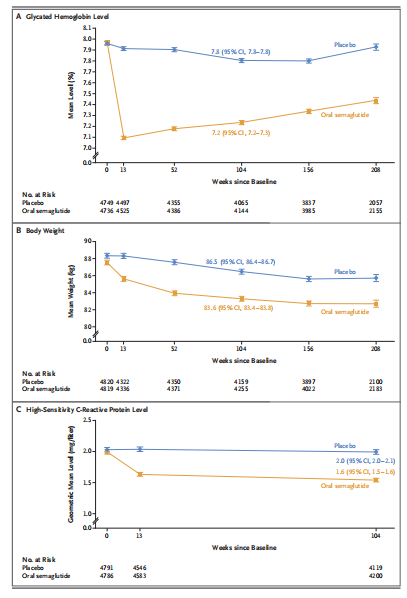

其他疗效方面,口服司美格鲁肽组和安慰剂组的心力衰竭事件风险比(RR)为 0.90(95% CI 0.79~1.03);全因死亡RR为 0.91(95% CI 0.80~1.02);致死性或非致死性心肌梗死RR为 0.73(95% CI 0.61~0.88);致死性或非致死性卒中RR为 0.95(95% CI 0.76~1.17)。从基线到第104周,口服司美格鲁肽组HbA1c平均水平较基线降低0.71个百分点,安慰剂组降低0.15个百分点(估计差异 - 0.56 个百分点;95% CI -0.61~-0.52);口服司美格鲁肽组平均体重则是较基线降低4.22 kg,安慰剂组降低1.27 kg(估计差异 - 2.95 kg;95% CI -3.18~-2.73)。此外,口服司美格鲁肽组的高敏C反应蛋白水平在基线时低于安慰剂组,且该差异随时间持续存在。

图 参与者HbA1c平均水平、平均体重、高敏C反应蛋白水平结果

图 参与者HbA1c平均水平、平均体重、高敏C反应蛋白水平结果

口服司美格鲁肽组发生88例严重低血糖事件,安慰剂组发生121例(平均比率0.73;95% CI 0.50~1.07)。这些事件分别发生在76名(1.6%)和84名(1.7%)参与者中(首次事件发生时间RR 0.90;95% CI 0.66~1.22)。

图 参与者主要和次要疗效终点

安全性结局上,口服司美格鲁肽组2312人(47.9%)、安慰剂组2427人(50.3%)报告严重不良事件(P=0.02)。最常见的严重不良事件为心脏疾病和感染,口服司美格鲁肽组发生心脏疾病的患者有861人(17.8%),安慰剂组为954人(19.8%);感染分别为726人(15.0%)、797人(16.5%)。口服司美格鲁肽组胃肠道疾病发生率略高于安慰剂组,分别为239人(5.0%)和210人(4.4%);两组在胆囊疾病、视网膜疾病或恶性肿瘤发生率上的差异为0.4~0.8个百分点(22~38例事件);而两组中急性胰腺炎发生率均为0.4%。

此外,口服司美格鲁肽组和安慰剂组中出现永久停药的不良事件分别有749人(15.5%)、559人(11.6%)。此类事件主要为胃肠道疾病和感染,胃肠道疾病分别为310人(6.4%)和98人(2.0%),感染分别为63人(1.3%)和96人(2.0%)。导致试验方案永久停药的其他不良事件分类为“其他”(分别为6.6%和7.9%)和“非预期”(分别为2.9%和4.0%)。而发生非心血管原因死亡的人数在两组相似,口服司美格鲁肽组227人(4.7%)、安慰剂组257人(5.3%)。

03 小结

总的来看,对于伴有T2DM且合并ASCVD、CKD或两者的人群,口服司美格鲁肽与安慰剂相比,可显著降低主要不良心血管事件风险。这些结果表明口服司美格鲁肽具有心血管获益,且与已报道的注射用司美格鲁肽及其他具有心血管疗效的GLP-1受体激动剂的结果一致。且接受口服司美格鲁肽的参与者中严重不良事件发生率低于安慰剂组,这一差异主要归因于安慰剂组中心脏疾病和感染的发生率更高。

本试验的优势包括样本量大和随访时间长。但值得进一步讨论的是,所有三个验证性次要结局的结果在方向上与主要结局一致,但层级中的首个结局(主要肾脏疾病事件)未观察到显著效应,因此在第二步停止了统计检验。此外,本试验的纳入标准导致试验人群不能代表全球T2DM患者总体,且与其他评估心血管结局的试验一样,试验人群在人口统计学特征上不能完全代表全球总体人群,口服司美格鲁肽对肾脏相关结局的影响未能阐明,因此上述方面的数据还有待临床进一步细化与拓展研究。

参考文献:

[1] Einarson TR, Acs A, Ludwig C,Panton UH. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol 2018;17:83.

[2] McGuire DK, Marx N, Mulvagh SL, et al. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in High-Risk Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2025;392(20):2001-2012.