健心知著

2025.07.16

第489期

瓣中瓣TAVR治疗Trifecta主动脉瓣生物瓣膜退化

刘健、孟晓松、范朋飞

北京大学人民医院

健心荐语

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)现已成为治疗主动脉瓣狭窄(AS)的主要手段之一,同时也是主动脉瓣生物瓣膜退化的一种微创替代治疗方法。Trifecta生物瓣膜易发生早期结构性退化,从而导致生物瓣功能障碍(BVD)。BVD可表现为AS或主动脉瓣反流(AR),瓣中瓣(ViV)TAVR可作为BVD患者再次外科开胸瓣膜置换手术的替代治疗方案。

文章介绍

本研究旨在评估ViV TAVR治疗Trifecta生物瓣膜退化的短期效果,比较AS与AR两种BVD的特征,并分析导致不同类型BVD的预测因素。本文于2025年5月发表于Circulation: Cardiovascular Interventions杂志。

研究方法

本文是一项单中心、回顾性研究,纳入2013年1月1日至2023年7月7日期间在美国克利夫兰医学中心接受ViV TAVR治疗的Trifecta BVD患者。根据BVD类型不同,分为AS组和AR组。出院时、术后30天、术后6个月、术后1年和术后2年分别对患者进行随访,并进行经胸超声心动图检查。主要终点定义为2年随访期间因心力衰竭住院(HFH)和全因死亡的复合终点。次要终点包括:卒中/短暂性脑缺血发作、心肌梗死、出血并发症、急性肾损伤以及新植入永久性起搏器。

研究结果

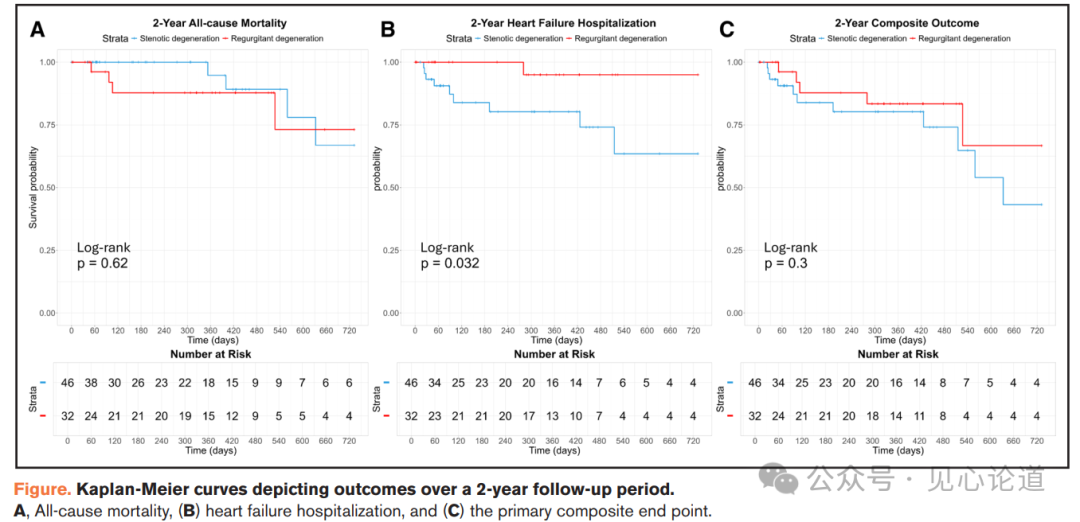

共纳入78例患者,中位年龄73岁,女性占38.4%,59%的患者发生AS,41%的患者发生AR。AS组表现为左心室向心性重构和较高的跨瓣压差,而AR组则表现为离心性心室重构,伴有更大的心室尺寸和更高的每搏搏出量。年龄较小、女性、瓣膜尺寸较小、血脂异常、颈动脉疾病以及严重二尖瓣环钙化是Trifecta生物瓣膜发生AS的预测因素。AR组发生主要复合终点的风险比(HR)较低(HR = 0.14,[95% CI:0.03 - 0.82],P = 0.03),这主要归因于AR组HFH的风险显著低于AS组(HR = 0.01,[95% CI:0.001 - 0.29],P=0.01),而全因死亡风险在两组之间无显著差异(HR = 1.31,[95% CI:0.13 - 13.04],P=0.82;见图)。AS组与AR组在次要终点方面无显著差异。

图:2年随访的Kaplan-Meier生存曲线

A.全因死亡,B.因心力衰竭住院,C.主要复合终点

结 论

与AR患者相比,AS患者ViV TAVR术后HFH发生率更高。

讨论

本文是迄今为止有关Trifecta BVD应用ViV TAVR治疗最大规模的临床研究,表明ViV TAVR是一种有效且安全的治疗方法,术后并发症发生率较低,强调了解瓣膜潜在退化机制对于优化ViV TAVR术后患者管理的重要性。AS组与AR组术后HFH发生率存在差异可能与以下因素有关:其一,AS患者TAVR术前较少使用降低后负荷的药物;其二,两组心肌重构方式不同,AS患者常表现为向心性肥厚可能更易发展为射血分数保留型心力衰竭;其三,AS病程发展相对隐匿,治疗可能更滞后;最后,AS组患者瓣膜尺寸较小,容易出现人工瓣膜不匹配的情况,这也可能增加HFH的风险。