在存在卵圆孔未闭(PFO)和反常栓塞的患者中,与单纯药物治疗相比,经皮封堵房间交通在减少血栓栓塞复发方面显示出更优的疗效。最近,一种无封堵器械的经皮缝线介导PFO闭合系统已应用于临床实践,并在多种PFO解剖结构中显示出良好的有效性和安全性。这种创新技术相比传统技术具有多项优势,主要是无需在两心房之间植入大型永久性金属封堵器。

近日《JACC: Advances》刊出一篇研究“Suture-Mediated Patent Fossa Ovalis Closure: Late Clinical Outcomes and Predictors of Technical Success”,本研究旨在评估缝线介导PFO闭合技术在目前最大样本量患者中的长期疗效和安全性,并确定技术成功的预测因素,从而完善缝线介导PFO闭合术的患者选择标准。

缝线介导的卵圆孔未闭闭合术:远期临床结局及技术成功的预测因素

方法

研究人群

2017年6月至2023年12月,意大利Sant’Eugenio医院共703例连续就诊患者将经皮缝线介导PFO闭合术作为首选方法。所有患者均接受了全面的神经科和心脏科评估。器械评估包括脑CT和(或)MRI、24/48小时动态心电图监测、主动脉弓上血管超声、经胸超声心动图(TTE)以及经食管超声心动图(TEE)联合发泡试验。

若患者在血管超声检查中发现轻度主动脉和(或)颈动脉病变、存在左心或主动脉来源的潜在外周栓塞、和(或)动态心电图监测发现复发性室上性/室性心律失常,则排除于经皮PFO闭合术之外。此外,由于存在术中可能扩大孔洞风险,多孔房间隔患者也被排除于缝线介导闭合术之外。

卒中和短暂性脑缺血发作的定义遵循既定标准。采用反常栓塞风险(RoPE)评分和PFO相关卒中因果关系(PASCAL)分类来评估脑缺血事件与PFO相关的可能性。

超声心动图评估

根据研究各阶段左心显影程度,对TTE和TEE检测到的右向左分流(RLS)进行半定量分级。分流大小分级如下:0级(无气泡)、1级(左心房可见少量散在气泡)、2级(明显分流,左心房和左心室可见密集气泡)、3级(左心房和左心室完全浑浊)。若右心房完全浑浊后3个心跳内左心房出现气泡,则认为分流发生在心房水平。随访评估采用相同标准。仅RLS≥2级的患者考虑进行PFO闭合术。

由2名超声心动图医师和1名介入心脏病医师(均具有丰富的结构性心脏病介入经验)对术前TEE进行仔细的定性和定量回顾,以确定缝线介导PFO闭合术后残余心房RLS的潜在解剖和功能预测因素。意见不一致时,通过与未参与本研究的外部专家协商达成共识。

所有患者均采用TEE短轴切面和双房切面进行多切面扫描,以提供最准确的PFO解剖结构评估。

系统分析以下参数:自发性和Valsalva诱发的RLS的存在及程度、原发隔与继发隔的重叠程度和PFO最大宽度、房间隔瘤的存在(定义为房间隔异常冗余,向右心房或左心房偏移≥10mm,基底部跨度≥15mm)、房间隔瘤最大膨出程度,以及是否存在胚胎或胎儿残余结构(如Chiari网和Eustachian瓣)。

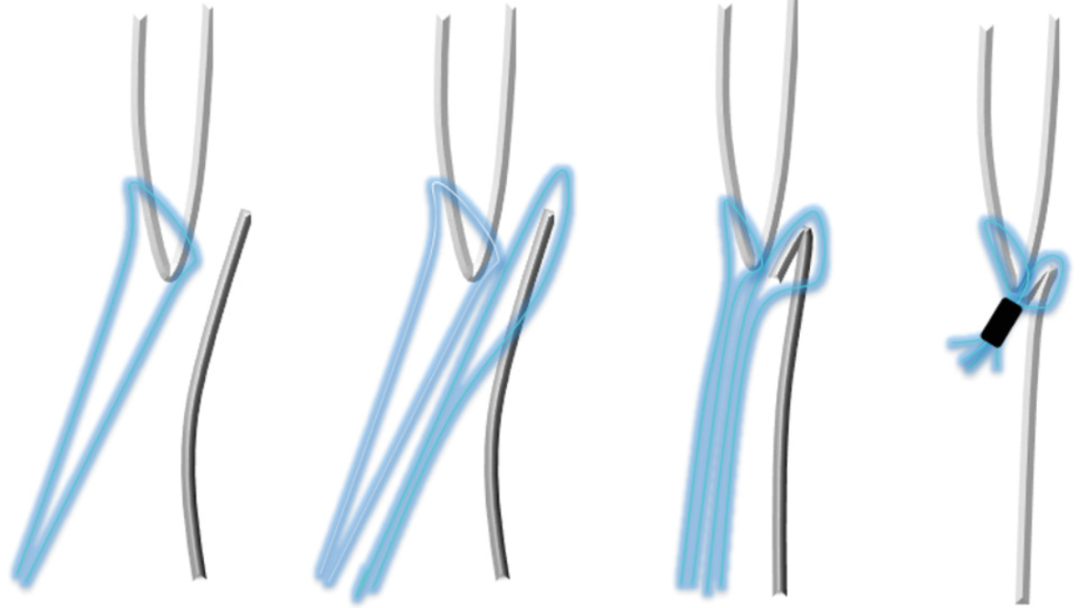

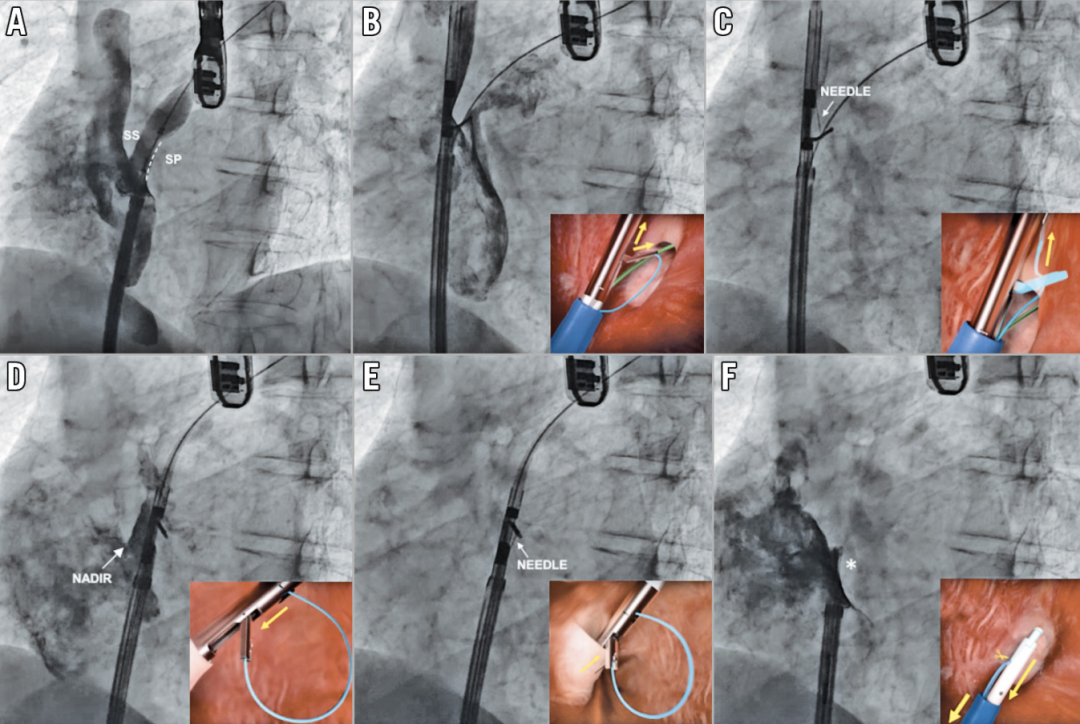

缝线介导PFO闭合术操作

如前所述,缝线介导PFO闭合技术采用NobleStitch EL缝合输送系统(HeartStitch公司),通过右股静脉途径到达PFO。两个输送系统,NobleStitch S(secundum)和P(primum),依次在继发隔和原发隔内植入缝线。第三个装置KwiKnot导管用于打结和剪线。手术在透视引导下进行,术后立即通过TTE发泡试验评估。若术中出现显著分流,则额外植入缝线。

患者术前服用阿司匹林或氯吡格雷,术中使用肝素维持活化凝血时间>250秒。术后根据临床指征给予单联或双联抗血小板治疗1个月或更长时间。所有手术均由3名经验丰富的术者完成。

随访

PFO闭合术后,安排患者在1个月、3-6个月和12个月进行临床随访,之后每年在门诊进行评估。若无法当面随访,则通过电话或其家庭医生进行联系。所有患者在1个月、3-6个月和12个月时均进行发泡TTE检查,评估残余RLS。技术操作成功定义为残余RLS≤1级。

指导患者随时报告任何需要医疗干预的临床状况。系统收集和记录所有可用临床数据。由于NobleStitch EL系统在欧洲已获批用于经皮PFO闭合术(最新CE认证更新于2023年),且该系统已常规应用于临床实践,本研究为观察性设计,因此免除了机构审查委员会批准。

结果

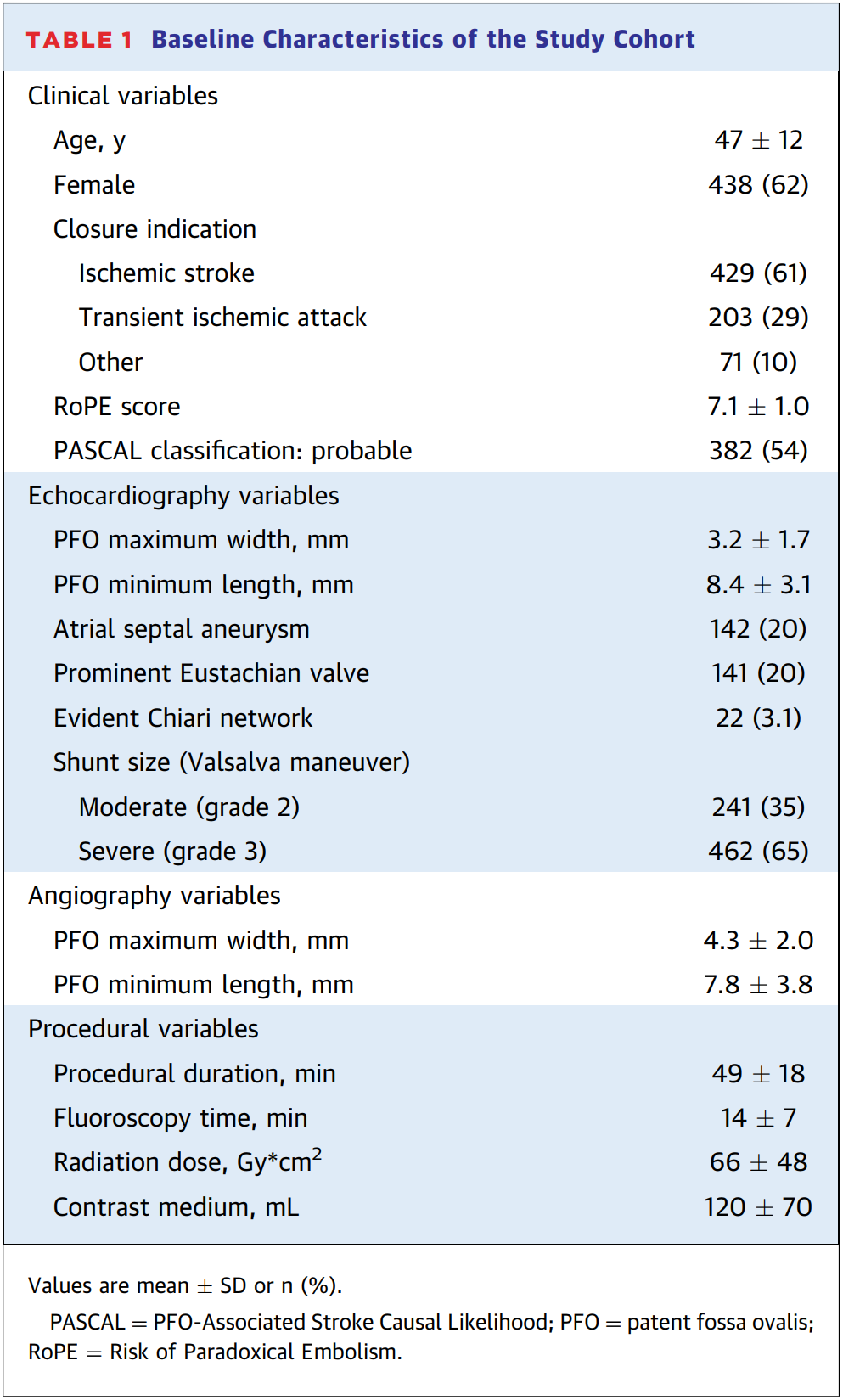

703例连续就诊患者中,基于缝线的PFO闭合术被用作首选技术。临床和手术特征详见表1。

如图1所示,670例患者通过单根缝合成功实现残余RLS≤1级。其余33例患者(4.7%)术中额外植入1根缝线(其中2例需额外植入2根缝线)。

所有操作均在同一次手术中完成,无临床显著的围术期并发症。

表1 研究队列的基线特征

图1 研究流程图:入组患者手术和结局的可视化摘要

随访

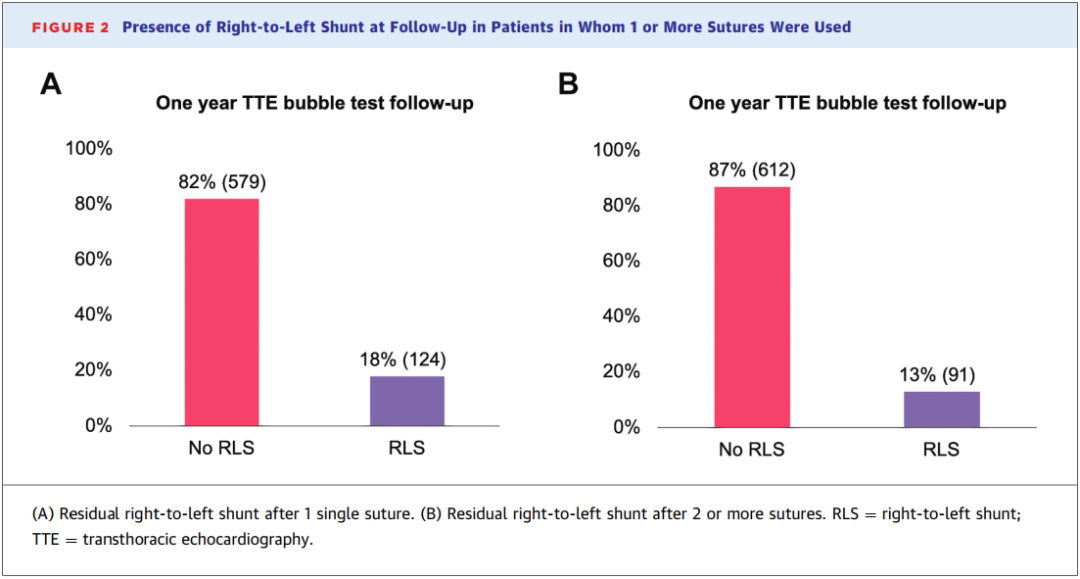

经皮闭合术后8.9±4.9个月(中位数:11.5个月,Q1-Q3:4.2-12.2个月)进行的最后一次发泡TTE显示,91例患者存在残余显著RLS。所有残余RLS患者均复查TEE。其中13例患者随后接受传统封堵器经皮PFO封堵术,9例接受额外缝线闭合,均未检测到残余RLS。需植入传统封堵器的患者中,均未出现与既往缝合相关的技术问题。其余69例患者拒绝植入传统封堵器,经共同决策后,选择继续临床随访和抗血小板治疗。因此,若仅考虑单根缝合实现技术上PFO闭合(RLS≤1级)的患者,成功率为82.4%,残余显著RLS率为17.6%(124例,包括33例即刻残余和91例随访期间残余)。然而,若纳入所有采用缝合技术(无论缝合次数)实现有效PFO闭合(RLS≤1级)的患者,成功率为88.3%,残余显著RLS率为11.7%(82例,随访期间91例减去9例再次缝合患者)(图1和图2)。无器械相关并发症。

临床随访4.0±2.2年(中位数4.0年,Q1-Q3:2.2-5.8年)期间,未报告复发性血栓栓塞或脑血管事件。1例患者在术后18个月出现短暂性房颤发作,24小时内自行缓解。另1例患者在12个月超声心动图随访时发现轻度无症的后心包积液(原因不明),未经治疗在1个月内自行消退。此外,1例无症状患者在6个月超声心动图随访时发现右心房内疑似血栓形成,似乎与缝线打结处相连。该患者无残余RLS,开始接受华法林抗凝治疗(监测INR>3.0)联合阿司匹林100mg,每月复查TEE。4个月后,TEE显示超声异常完全消失,患者改为单独服用直接口服抗凝药。

图2 植入1根或多根缝线患者随访时的RLS情况

(A)单根缝合后的残余RLS。(B)2根或多根缝合后的残余RLS。

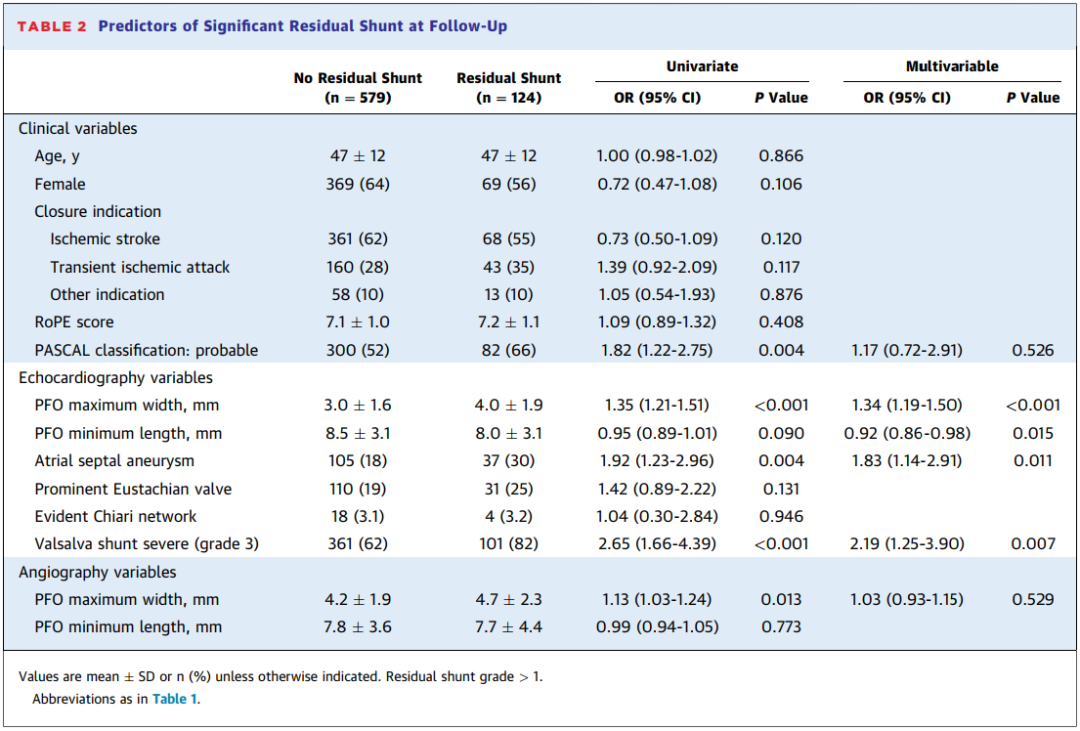

残余分流的预测因素

单根缝合PFO闭合术后随访期间残余显著RLS的预测因素详见表2。单变量分析确定了几个接近统计学意义(P<0.10)的相关变量:PASCAL分类可能(OR:1.82;95% CI :1.22-2.75;P=0.004)、TEE测量的PFO最大宽度(OR:1.35;95% CI :1.21-1.51;P<0.001)、造影测量的PFO最大宽度(OR:1.13;95% CI :1.03-1.24;P=0.013)、TEE测量的PFO最小长度(OR:0.95;95% CI :0.89-1.01;P=0.09)、房间隔瘤的存在(OR:1.92;95% CI :1.23-2.96;P=0.004)以及基线重度(3级)Valsalva分流(OR:2.65;95% CI :1.66-4.39;P<0.001)。

多变量分析显示,随访期间残余显著RLS的独立预测因素包括:TEE测量的PFO最大宽度(OR:1.34;95% CI :1.19-1.50;P<0.001)、TEE测量的PFO最小长度(OR:0.92;95% CI :0.86-0.98;P=0.015)、房间隔瘤(OR:1.83;95% CI :1.14-2.91;P=0.011)和3级Valsalva分流(OR:2.19;95% CI :1.25-3.90;P=0.007)。

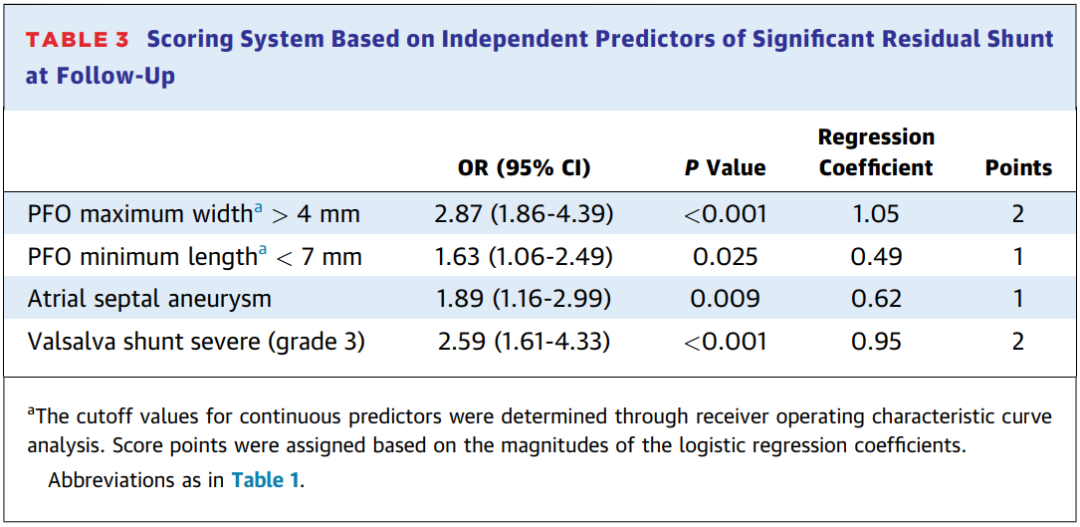

表2 随访时残余显著分流的预测因素

评分系统的开发与验证

残余RLS的独立预测因素包括2个分类变量(房间隔瘤和重度Valsalva分流)和2个连续变量(PFO最大宽度和PFO最小长度)。首先通过ROC曲线分析确定2个连续变量的最佳截断值。随后,如表3所示,基于4个独立预测因素的logistic回归系数大小分配分值,开发了评分系统。如表4所示,将患者分为不同风险类别。PFO最大宽度>4mm(OR:2.87;95% CI :1.86-4.39;P<0.001;回归系数:1.05)和基线3级Valsalva分流(OR:2.59;95% CI :1.61-4.33;P<0.001;回归系数:0.95)与显著更高的残余分流概率相关,各分配2分以反映其显著的残余显著RLS可能性。

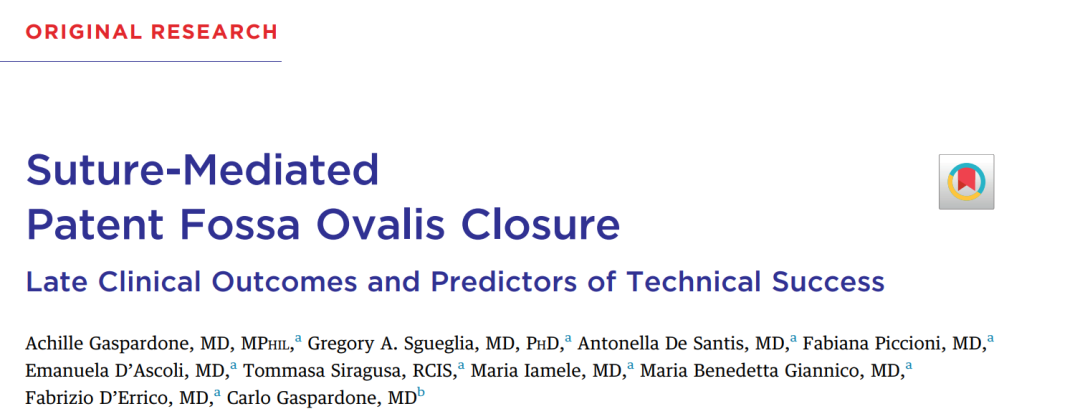

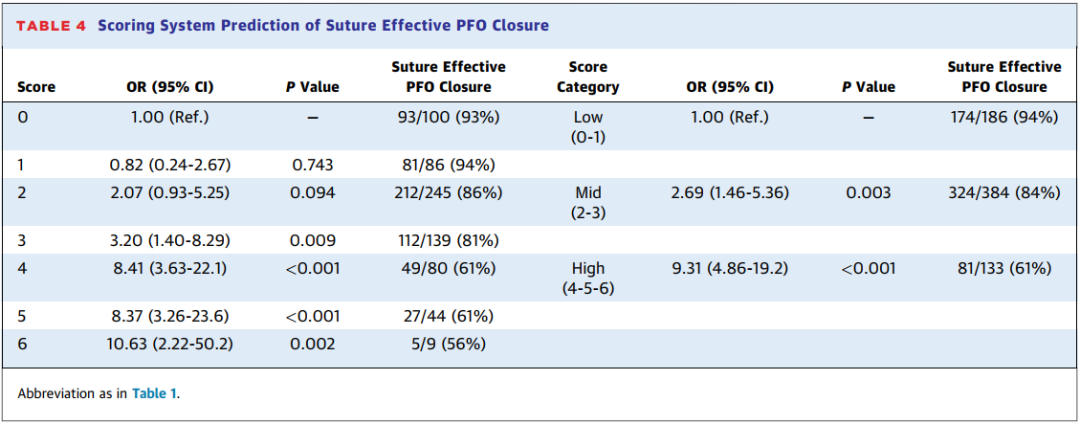

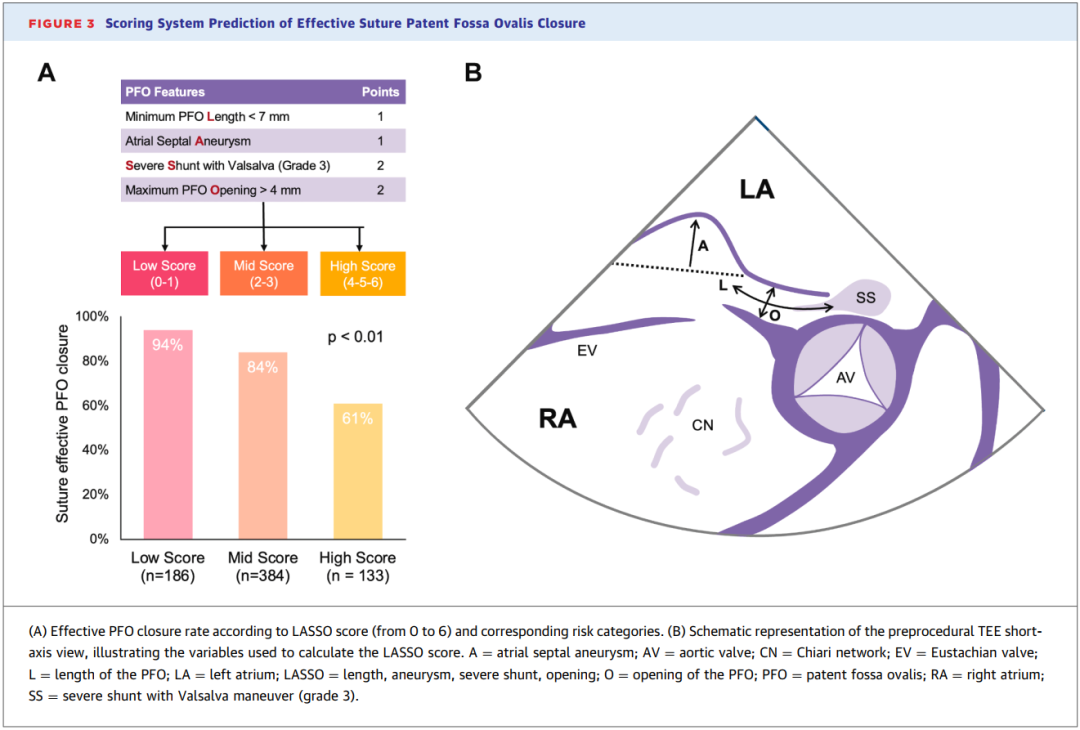

PFO重叠最小长度<7mm(OR:1.63;95% CI :1.06-2.49;P=0.025;回归系数:0.49)和房间隔瘤的存在(OR:1.89;95% CI :1.16-2.99;P=0.009;回归系数:0.62)与中等程度的残余RLS概率相关,各分配1分。该评分系统被命名为LASSO评分,以反映其核心组成部分(长度、动脉瘤、严重分流、开口),同时“LASSO”一词也让人联想到缝线,便于记忆。表4强调了LASSO评分系统对单根缝合技术有效PFO闭合的预测能力,显示更高评分(0-6分)与更高的残余RLS发生率和逐渐降低的技术成功率相关(图3)。

为了增强其临床适用性,根据相似的比值比将LASSO评分分为3类:低(0-1)、中(2-3)和高(4-6)。低分组患者表现出94%的高技术成功率(174/186),作为参考组。中分组患者的成功率为84%(324/384),与低分组相比,残余RLS的OR为2.69(95% CI:1.46-5.36)。相比之下,高分组患者的技术成功率显著较低,为61%(81/133),与低分组相比,残余RLS的OR为9.31(95% CI:4.86-19.2)。不同风险类别间一致的成功率表明,LASSO评分系统有效地将患者分层为具有同质结局的不同组。LASSO评分系统旨在预测有效PFO闭合(RLS≤1级)的概率,而非残余分流,以便为患者选择提供更直观和有意义的终点。内部验证显示,LASSO评分具有良好的预测准确性,ROC曲线下面积为0.73(95% CI :0.68-0.78),如图3所示。

此外,通过多种内部验证方法证实了模型的校准度和稳定性。Hosmer-Lemeshow拟合优度检验显示无显著校准偏差。交叉验证和Bootstrap法证实了模型的通用性和系数稳定性,校准曲线显示预测概率与观察概率一致性良好。方差膨胀因子表明预测因素间无多重共线性,McFadden伪R²提示模型具有中等解释力。

表3 基于随访时残余显著分流独立预测因素的评分系统

表4 评分系统对缝线介导有效PFO闭合的预测

图3 评分系统对有效缝线介导PFO闭合的预测

(A)根据LASSO评分(0-6分)及相应风险类别的有效PFO闭合率。(B)术前TEE短轴切面示意图,展示用于计算LASSO评分的变量。A=房间隔瘤;AV=主动脉瓣;CN=Chiari网;EV=Eustachian瓣;L=PFO长度;LA=左心房;LASSO=长度、动脉瘤、严重分流、开口;O=PFO开口;PFO=卵圆孔未闭;RA=右心房;SS=Valsalva重度分流(3级)。

讨论

2016年,欧洲引入了缝线介导的无金属器械的PFO闭合方法,因其相比传统封堵器械具有优势而引起广泛关注。通过消除永久性植入物,该技术减少了器械移位、栓塞、心房壁侵蚀、房颤和镍过敏等并发症,同时保留了未来进行心房手术(例如左心耳封堵、消融和二尖瓣介入)的选择。值得注意的是,该手术通常在局部麻醉下进行,无需心内或TEE引导,且患者清醒时可立即评估,必要时可重复缝合,提高了安全性和灵活性。

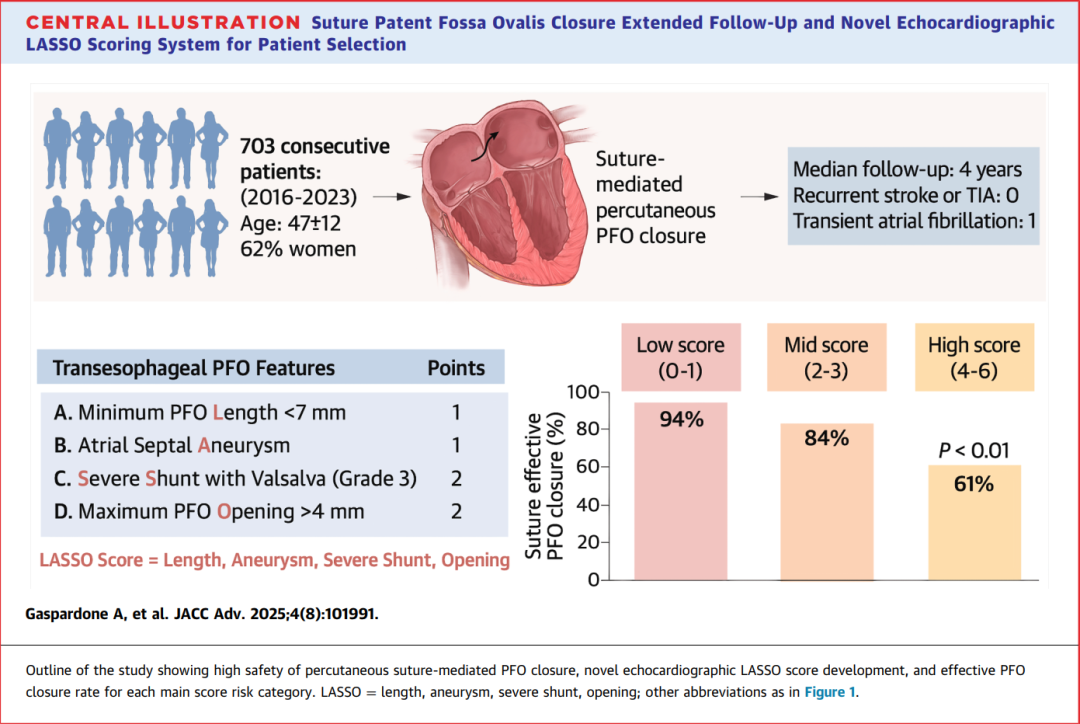

本研究是目前最大样本量、最长随访时间的缝线介导PFO闭合术研究,突出了其临床安全性和有效性(中心图示)。事实上,4年临床随访期间,无患者出现脑血管事件复发,仅1例患者出现短暂性房颤。随访期间脑血管事件复发率显著低于传统封堵器械报道的发生率。术后心律失常发生率低也值得关注,因为传统封堵器械介导的PFO封堵术常因心房内金属植入物引起的解剖和功能改变导致室上性心律失常。

本研究88%的病例实现了有效的技术闭合。该技术与传统双伞技术有显著差异,是在继发隔和原发隔的中心点植入缝线。然而,诸如间隔重叠较少或PFO通道较大等解剖因素可能限制闭合技术的实施,因此需要基于解剖和功能预测因素制定选择标准。

中心图示 缝线介导PFO闭合术的长期随访及用于患者选择的新型超声心动图LASSO评分系统

研究概述显示经皮缝线介导PFO闭合术的高安全性、新型超声心动图LASSO评分的开发以及各主要评分风险类别的有效PFO闭合率。

既往研究表明,PFO解剖结构对闭合技术成功率有显著影响。我们先前发现,当PFO最大宽度<3.2mm时,残余RLS发生率极低,而宽度>5mm时显著增加。另一项纳入80例患者的研究确定PFO长度和宽度是闭合无效的独立预测因素,PFO长度<10mm且宽度>4mm对解剖结构不理想的敏感性为92%。

基于这些发现,本研究在更大样本量的缝线介导PFO闭合术中评估了不良结局的功能和解剖预测因素。我们发现,残余RLS风险随PFO间隔重叠增加而降低,随PFO宽度增大和术前TEE自发RLS等级升高而增加。我们基于最大宽度与最小隔重叠的比值开发了一个指数(W/SO)。W/SO比值≤0.61可预测有效闭合(准确率94%),而比值>0.61提示47%的残余RLS可能性。该指数比以往预测因素更准确,且比决策树方法具有更好的预测精度。

为进一步改善更大人群中的患者选择,我们开发了一种简单工具来预测技术成功率。多变量分析确定了4个关键预测因素:PFO最大宽度、3级Valsalva分流、间隔重叠和房间隔瘤的存在,构成了LASSO评分的基础。

LASSO评分将患者分为3个风险组,通过识别最可能从单根缝合闭合中获益的患者来辅助手术决策。低评分(0-1分)表明PFO闭合成功可能性高,残余RLS风险低(6%),这类患者是理想候选者。中等评分(2-3分)表明残余RLS风险中等(16%),可能需要更密切的监测。高评分(4-6分)表明残余RLS风险较高(39%),提示需要替代或额外治疗策略,包括更多缝线。

这种分类有助于解读评分系统的意义、确立具有临床价值的风险阈值,并识别最可能从缝线介导PFO闭合术中获益的患者。它支持术前规划、闭合方法选择和术后监测,同时有助于患者沟通。

该评分系统还有助于优化资源分配、实现标准化治疗,并为临床指南制定提供支持。作为一种定量工具,它便于跨研究比较结局,有助于PFO闭合技术的持续改进,推动缝线介导PFO闭合术的个性化治疗和临床研究发展。

本研究结果表明,通过缝合减小PFO开口,即使未完全闭合,也可能足以防止大栓子进入体循环,这提示缝合闭合可能取代会器械介导的封堵术。已知约四分之一的人群存在解剖性房间交通,但由于潜在开口较大而有栓塞风险的PFO比例低得多。

缝合通过减小通道开口恢复更生理的状态,无需在心脏内植入异物。这种方法在年轻患者中尤其有意义,可避免封堵器植入对未来左侧心脏手术造成的困扰。

结论

缝线介导PFO闭合术是一种安全有效的手术。本研究中缝线介导闭合术的临床结局优于传统伞形封堵器,复发性卒中和包括房颤在内的器械相关并发症显著减少。术中根据需要植入相应数量缝线的方法提高了闭合率。

LASSO评分系统可能有助于预测缝线介导PFO闭合术的技术成功率。尽管结果令人鼓舞,但仍需进一步验证以充分发挥其在经皮PFO闭合术中的作用。