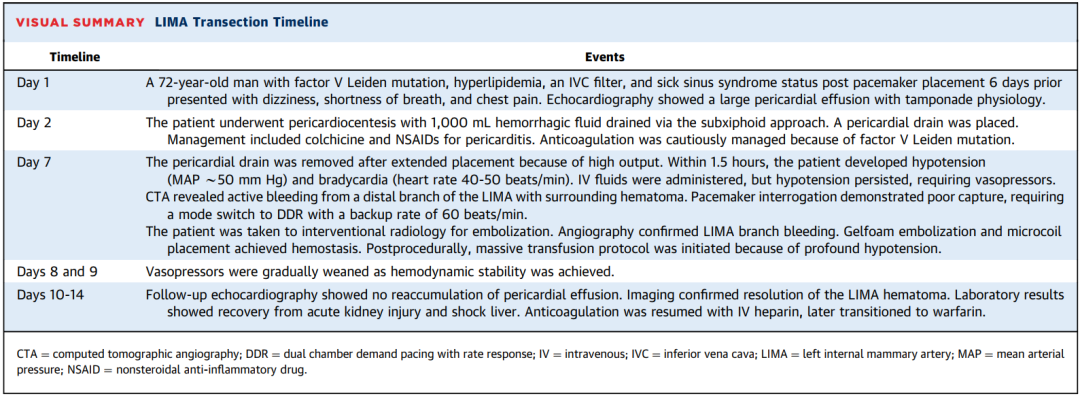

心包穿刺术是处理心包积液的常用手段,但存在血管损伤风险,尤其对于凝血功能障碍患者。近期,《JACC: Case Reports》报告了一例心包穿刺术后罕见的左侧乳内动脉(LIMA)远端分支损伤病例,在凝血障碍患者中这一被低估的并发症突显了术后严密监测的重要性以及高级影像学在诊断血管损伤中的作用。

病史与临床表现

一名72岁男性患者,在本次就诊前6天接受了双腔起搏器植入术,术后出现进行性加重的头晕、呼吸困难和胸痛,遂就医。

既往史: 高脂血症、需长期华法林抗凝的FV Leiden突变、下腔静脉滤器植入术,以及6天前因治疗病态窦房结综合征植入双腔起搏器。

辅助检查:

生命体征: 血压 116/80 mm Hg,脉搏 63次/分,呼吸频率 18次/分,血氧饱和度 98%。

实验室检查: 血红蛋白 12 g/dL (基线14 g/dL;参考范围: 13.2-17.1 g/dL),肌钙蛋白 9 ng/L (参考范围: <12 ng/L)。

超声心动图: 大量心包积液伴心包填塞生理学改变(视频1),下腔静脉扩张伴呼吸变异度减低(视频2)。

视频1

视频2

治疗过程

在透视引导下,患者接受了经剑突下入路心包穿刺术,引流出1000 mL血性液体。穿刺针进入心包腔后,通过成功抽吸血液确认位置,并在确认导丝于心包腔内环绕心脏后,透视下推进鞘管。留置心包引流管,并开始使用秋水仙碱和非甾体抗炎药(NSAIDs)治疗心包炎。术后胸片显示心包引流管在位,左胸起搏导线终止于右心耳和右心室。心影增大,无气胸。

鉴于患者FV Leiden突变,抗凝管理格外谨慎。因引流量持续偏多(可能与FV Leiden突变有关),心包引流管留置时间比预期的长,于第6天早晨拔除。

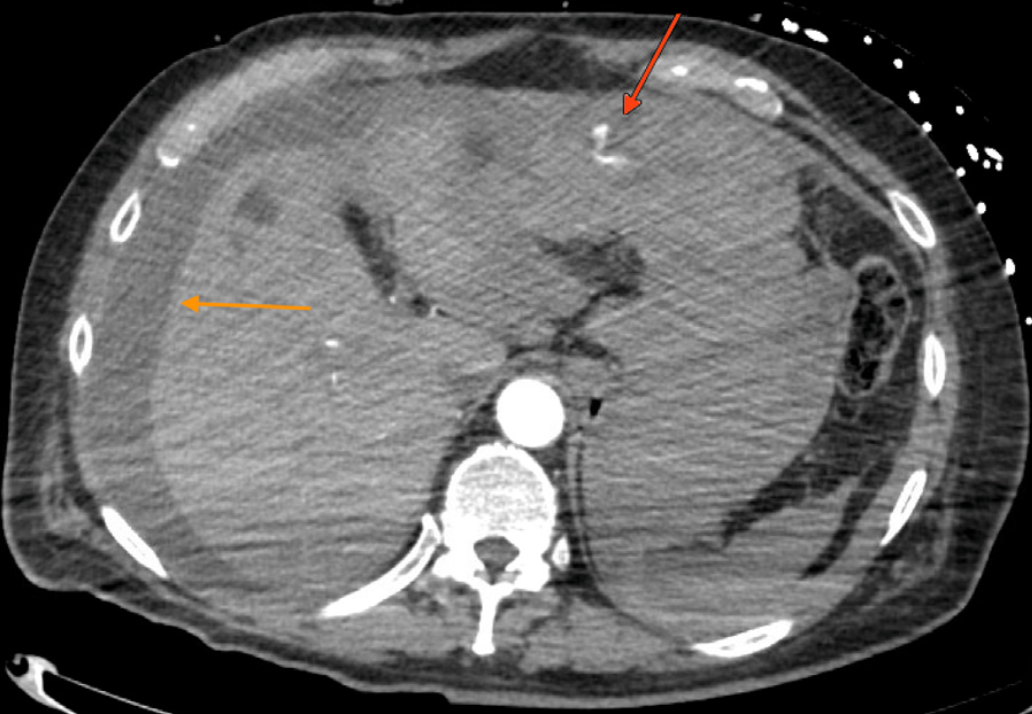

拔管后1.5小时内,患者出现低血压(平均动脉压50 mm Hg)和心动过缓(心率40-50次/分)。尽管快速输注了3 L静脉液体,低血压仍持续,需使用3种血管活性药物(去甲肾上腺素、去氧肾上腺素和血管加压素)以维持血流动力学稳定。床旁超声心动图显示无心包积液再积聚或右心衰竭证据;胸片显示双侧肺底肺不张,无气胸。行胸腹部及盆腔CTA,发现左侧LIMA远端分支活动性出血,周围伴腹腔积血(图1)。起搏器程控显示起搏不良,遂将起搏模式调整为双腔按需频率应答起搏(DDR),频率60次/分。

图1: CTA显示左侧乳内动脉出血,上腹区域活动性造影剂外渗(红箭),周围伴腹腔积血

a轴位图像;b冠状位图像

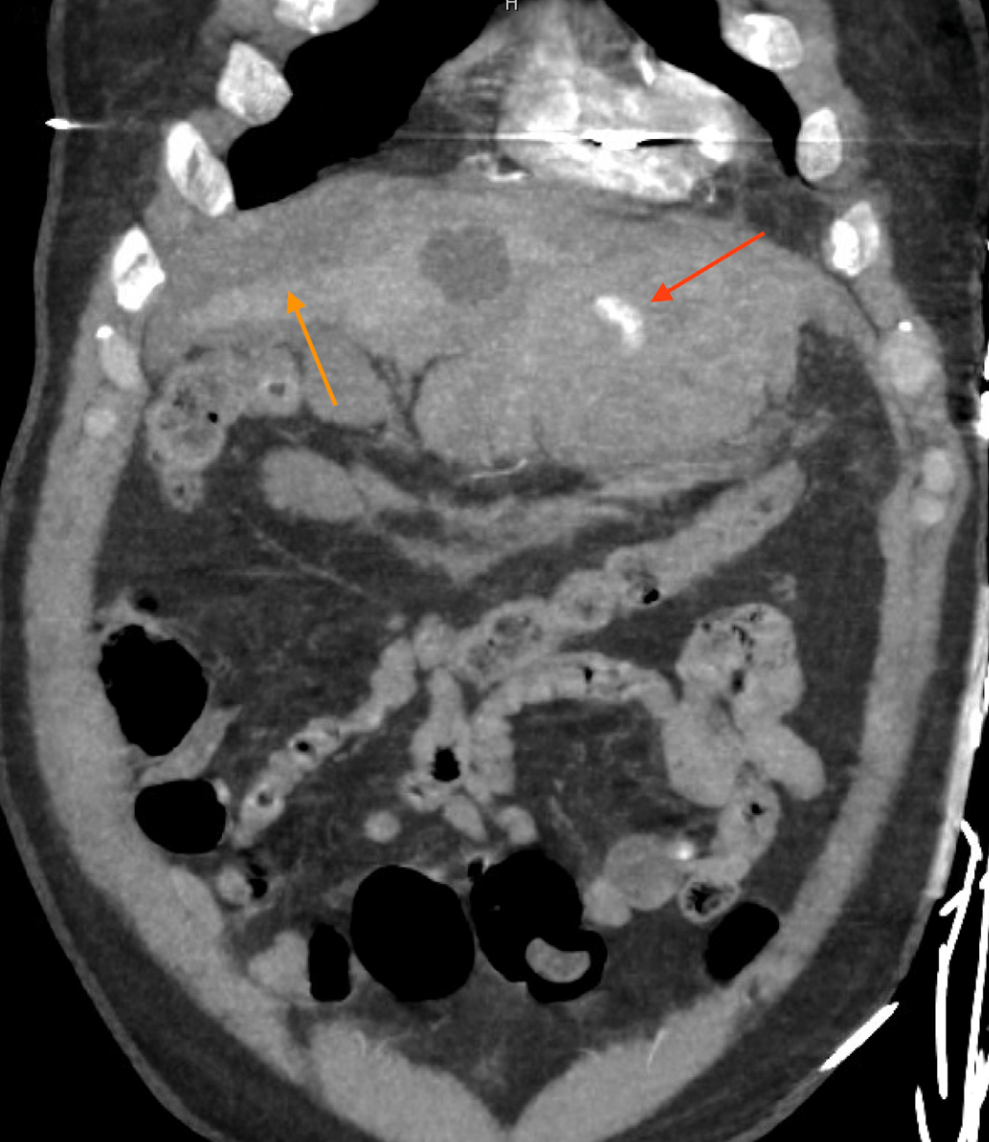

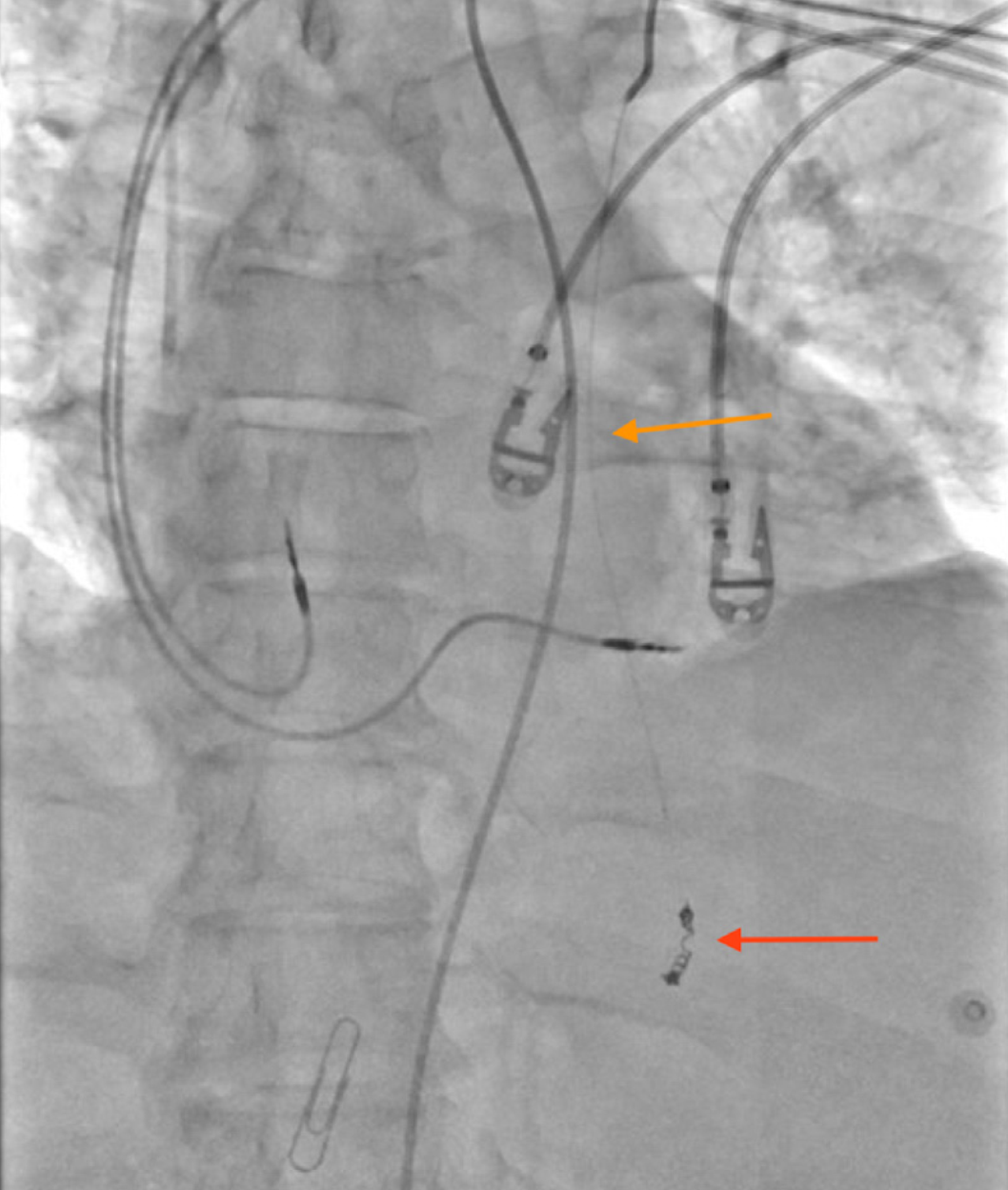

患者被紧急送往介入科。血管造影证实LIMA远端分支活动性造影剂外渗(图2)。采用明胶海绵栓塞联合微弹簧圈成功止血(图3),复查造影确认止血效果。术后患者出现显著的临床状况恶化,表现为严重低血压,输注了5单位浓缩红细胞、3单位新鲜冰冻血浆和1单位血小板。术后恶化很可能并非持续出血所致(因血管造影已确认止血),更合理的解释是干预前患者经历了显著的容量丢失和生理应激,导致血流动力学状态延迟稳定。随后的12小时,随着血管活性药物逐渐减量,患者状况改善,血流动力学恢复稳定。

图2: 左侧乳内动脉(LIMA)透视图像

显示左侧乳内动脉(LIMA)远端分支活动性外渗(红箭)。LIMA下行至上腹区域(橙箭)。

图3: 弹簧圈透视图像

显示置于左侧乳内动脉(LIMA)远端的微弹簧圈(红箭)。导丝下行指向弹簧圈(橙箭)。

结果与随访

随后的数天,患者在严密监护下状况持续改善。随访超声心动图显示无心包积液再出现;影像学检查证实血肿消退。肾功能和肝酶等实验室指标改善。谨慎恢复静脉肝素抗凝,待患者病情稳定后转回华法林治疗。1个月后随访,患者正在积极参与心脏康复,并逐渐将体力活动恢复到日常水平。

讨论

心包穿刺术的技术选择

盲穿心包穿刺术依赖解剖标志,剑突下入路(与左锁骨中线成 30° 角,目标为Larrey三角)是最安全有效的盲穿技术。其经胸膜外路径可减少冠状动脉、心包动脉及乳内动脉损伤风险。超声引导技术凭借实时可视化优势,能精确定位穿刺点、避开重要结构,已成为危重症患者的金标准。

本例采用透视引导下剑突下途径,仍发生 LIMA 损伤,提示即使在影像辅助下,复杂病例仍存风险。LIMA 起源于锁骨下动脉,沿胸骨外侧 2-3 cm 走行,于第 6-7 肋间分为膈肌动脉及腹壁上动脉,供应膈肌、心包及腹壁,其解剖位置使其在剑突下穿刺时可能被误伤。引流管在位期间的压迫效应可能掩盖了出血,导致拔除后症状骤发,这一延迟表现需引起临床警惕。

罕见并发症的机制与处理

LIMA 损伤在文献中极为罕见,PubMed 及 Google Scholar 仅检索到 2 例心包穿刺相关 LIMA 撕裂及 1 例假性动脉瘤报道。该并发症多见于胸外伤,在介入操作中则与穿刺角度过陡、解剖变异或抗凝状态相关。本例患者因FV Leiden突变需长期抗凝,可能加剧了出血风险,且引流液持续增多延长了置管时间,间接增加了血管损伤概率。

处理上,血管介入是首选治疗,弹簧圈栓塞能快速止血,明胶海绵可增强封堵效果。对于抗凝患者,需在止血与血栓预防间取得平衡,本例术后延迟重启抗凝的策略值得借鉴。

本病例凸显了心包穿刺术在特殊人群中的潜在风险,强调了影像引导、严密监测及多学科管理在预防和处理罕见并发症中的核心价值。临床医师应提高对 LIMA 损伤等少见并发症的认识,以改善患者预后。