1.房颤市场前景广阔,导管介入消融治疗获最高等级推荐

心房颤动(简称房颤)是临床常见的快速性心律失常疾病之一,会导致心脏泵血功能恶化或丧失,增加卒中、心梗等心脑血管事件发生率。根据弗若斯特沙利文的资料,我国房颤患者数将从2022年的2000万人增长至2030年的2600万人,复合年增长率为2.8%,及时治疗、有效降低疾病负担直无疑接关系到人民生命健康。

房颤的治疗方式包括药物治疗和非药物治疗,非药物治疗的常见方式包括导管介入消融治疗、左心耳封堵介入治疗、体外电复律、外科手术治疗等。其中,导管介入消融治疗凭借创口小、有效性和安全性高、并发症少、手术时间短等优势在临床迅速推广,已在中国、欧洲临床指南中获得最高等级(IA类)的推荐。

导管介入消融治疗,根据使用能量的不同,可分为射频消融、冷冻消融和脉冲电场消融(PFA)等。

射频消融和冷冻消融均属于温度消融技术,其本质是利用高温或低温效应使得相应心肌细胞发生坏死;其中,射频消融应用最早且发展最为成熟,是目前临床中主要使用的电生理术式;冷冻消融于近年兴起且已在欧美市场得到广泛应用。

PFA 作为一种新兴的非温度消融技术,利用短时程、高电压的多个电脉冲释放能量并在细胞膜上产生不可逆的电穿孔,使心肌细胞因胞外阳离子进入而碎裂凋亡坏死,并最终实现组织消融。因PFA具有独特的非温度损伤的安全性,组织选择性,引得国内外众多医疗器械公司争相研发,同时也让国内技术的发展与国际电生理巨头们站在了近乎相同的起跑线上。

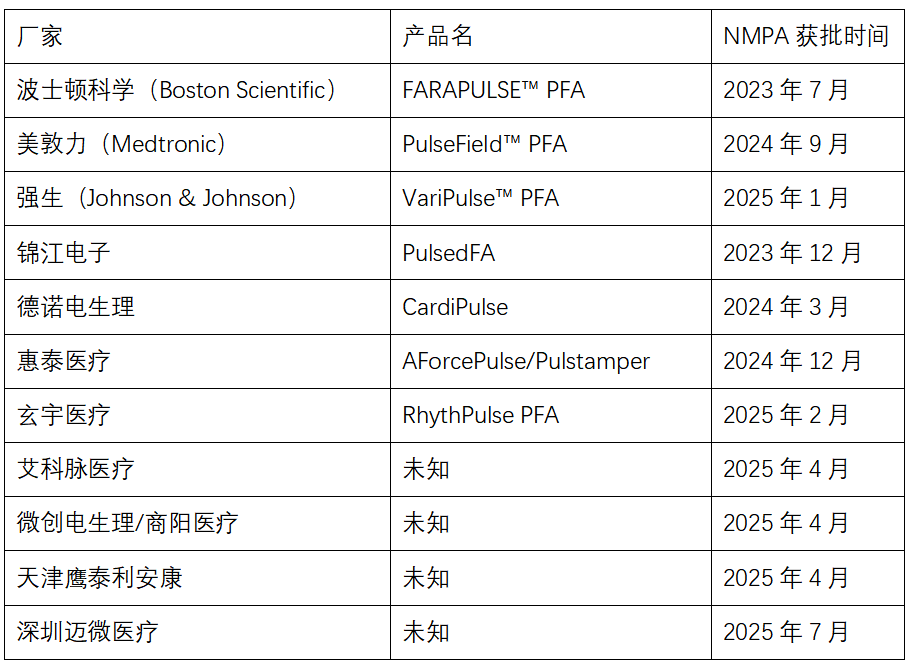

2. 技术爆发:11款PFA产品已上市,国产替代正当时

近年来, PFA作为一种非热能消融技术,凭借其高效、精准、低损伤的特点,成为房颤导管消融领域的新兴技术。截至2025年7月,国内已有3款进口、8款国产PFA系统通过国家药监局(NMPA)创新医疗器械特别审查程序并获批上市,获批时间集中于2023-2025年,标志着PFA技术在国内进入临床普及阶段。其中,波士顿科学(Boston Scientific)的FARAPULSE™ PFA系统是目前国内外实际应用最广、发表文章最多和循证证据最充分的PFA系统,与此同时,国产产品的接连获批也打破了国外电生理巨头垄断的市场格局。

3. PFA技术:房颤治疗普及的强力推手

目前各个厂家研发和获批的脉冲消融产品均是针对心房颤动行肺静脉电隔离消融术进行的产品设计,充分依托了脉冲电场消融独有的组织选择性优势:其能量能够精准作用于心肌组织,同时避免对食管、神经等周围关键结构造成损伤,从根本上降低了手术并发症的风险。这种安全性的提升,配合操作流程的简化,让房颤消融手术的门槛显著降低,许多术者仅需完成数例规范化手术训练,就能熟练掌握核心操作技能,彻底改变了传统射频消融术需要长期积累经验才能胜任的局面。

进一步推动技术普及的关键,在于非旋转的消融术式(Single-Shot)特殊导管的创新设计。这种导管能够通过快速实现肺静脉电隔离(PVI),将原本需要反复调整导管位置、多次放电的复杂过程,简化为更高效的标准化操作。这不仅大幅缩短了手术时间,更重要的是降低了术者学习曲线的陡峭程度 —— 即便是经验相对有限的医生,也能在较短时间内掌握手术要领,为技术向基层医疗机构下沉扫清了人才储备的障碍。

临床普及的加速,正深刻推动着 “中心-基层” 分级诊疗模式的落地。脉冲电场消融的标准化操作体系已日趋成熟,例如完成肺静脉隔离仅需 4-8 次脉冲消融,这种高度可控的操作流程显著降低了手术难度。与此同时,国内导管消融中心的快速扩容为技术普及提供了硬件支撑,2024 年全国房颤导管消融量已突破 20 万例。可以预见,脉冲消融技术有望成为基层医院房颤治疗的核心技术之一,让更多患者无需奔波到大中心医院,就能在家门口享受到高质量的心律失常诊疗服务,真正实现优质医疗资源的普惠化。

4. 暗藏瓶颈:全麻需求卡住技术喉咙

虽然PFA优势显著,但是国内外的脉冲电场几乎全部为微秒级脉冲——绝大多数需要手术过程中全身麻醉来缓解患者难以忍受的肌颤和肌肉强直的不良反应,临床推广受限于必须全身麻醉(GA)的关键要求,难以较迅速地大范围推广。 中国麻醉资源的短缺问题已经在房颤脉冲电场消融中逐步凸显。(Genaral Anesthesia, GA)

1. 为何PFA需要全麻?

PFA的电脉冲会引发心肌细胞的电穿孔,同时也会刺激周围神经和骨骼肌,导致患者出现剧烈疼痛、肌肉强直甚至咳嗽(尤其在肺静脉隔离时)。若采用局部麻醉(LA)或镇静(MAC),患者可能因疼痛应激导致体动难以承受进而导致手术被迫终止,与三维结合的脉冲电场系统会由于患者的位置移动导致三维导航系统需要反复重置(强生的VariPulse存在患者位移需要重置三维,也需要在全麻情况下手术)。

2. 中国麻醉资源的供需矛盾

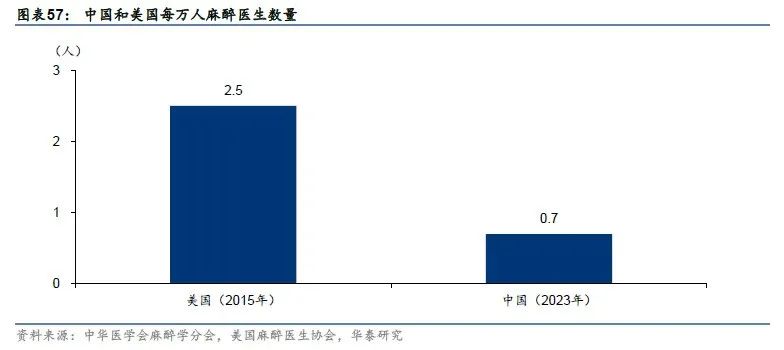

中国麻醉师短缺已成为医疗系统的长期痛点,具体表现为:

数量不足:据国家卫健委2023年数据,中国每10万人口仅拥有约6名麻醉师(美国为25名,德国为18名),而全国年手术量超8000万台(含介入手术),麻醉师日均工作时长普遍超过10小时;

结构性失衡:麻醉师高度集中于三级医院(占全国麻醉科医师的68%),基层医院(县级以下)麻醉师覆盖率不足30%,且多数优先支持常规手术(如普外科、骨科),难以满足新兴的介入手术(如PFA)的需求;

手术时间与麻醉师配比矛盾:PFA手术时间虽短(平均60~90分钟),但因需全麻团队全程监护,单台手术需占用1名麻醉师约2小时(含术前评估、术中监护、术后复苏)。

3. 对临床实践的影响

可及性受限:仅三级医院(尤其是心血管专科医院)能稳定开展PFA,基层医院因无法配备全麻团队难以常规开展;

成本上升:全麻费用(约5000元/例)这对已经动则七八万的房颤消融手术费用更加加重患者经济负担;

手术效率受限:大型中心因麻醉师排期紧张,使得原本可以当期手术甚至是日间手术的房颤介入消融患者需要等待医院协调。

5. 未来趋势:从“微秒”跨入“纳秒”

a)局部麻醉+深度镇静(MAC):通过优化脉冲参数减少肌肉刺激,联合右美托咪定等药物实现深度镇静(患者保持自主呼吸但无体动),已在部分中心(如上海胸科医院)开展小样本试验,成功率约85%;

b)新型脉冲场设计:开发“短脉冲+长间歇”模式,减少肌肉持续收缩时间,降低患者不适感。

c)纳秒脉冲:众多研究已经表明,纳秒脉宽相比于当前最常见的微秒脉宽能够显著相抵患者在PFA消融过程中的肌肉强直和颤动。

结语:局麻将重构房颤治疗生态

脉冲电场消融作为房颤治疗的革新性技术,在中国已进入快速普及阶段,其高效、低损伤的特性有望重塑房颤治疗格局。然而,全麻需求的刚性限制与中国麻醉资源的短缺形成尖锐矛盾,成为当前推广的核心瓶颈。未来需通过技术改进(如非全麻脉冲参数探索),逐步突破这一限制,推动PFA从“高端技术”向“普惠治疗”转化。