2025年8月,美国心脏病学会(ACC)和美国心脏协会(AHA)联合发布新版高血压临床指南,再次确认将≥130/80mmHg作为高血压诊断标准。这一标准自2017年首次提出后,在全球医学界引发长达八年的争议。新版指南延续了此前的激进立场,再次将高血压诊断标准推到了聚光灯下,引发了专业人士广泛的讨论与思考。

而这一标准与欧洲(≥140/90mmHg)、中国(≥140/90mmHg,国家卫健委未采纳130/80mmHg标准)的差异,凸显了高血压防控策略背后的科学分歧与国情考量。

2025版ACC/AHA高血压指南:高血压诊断标准为≥130/80mmHg

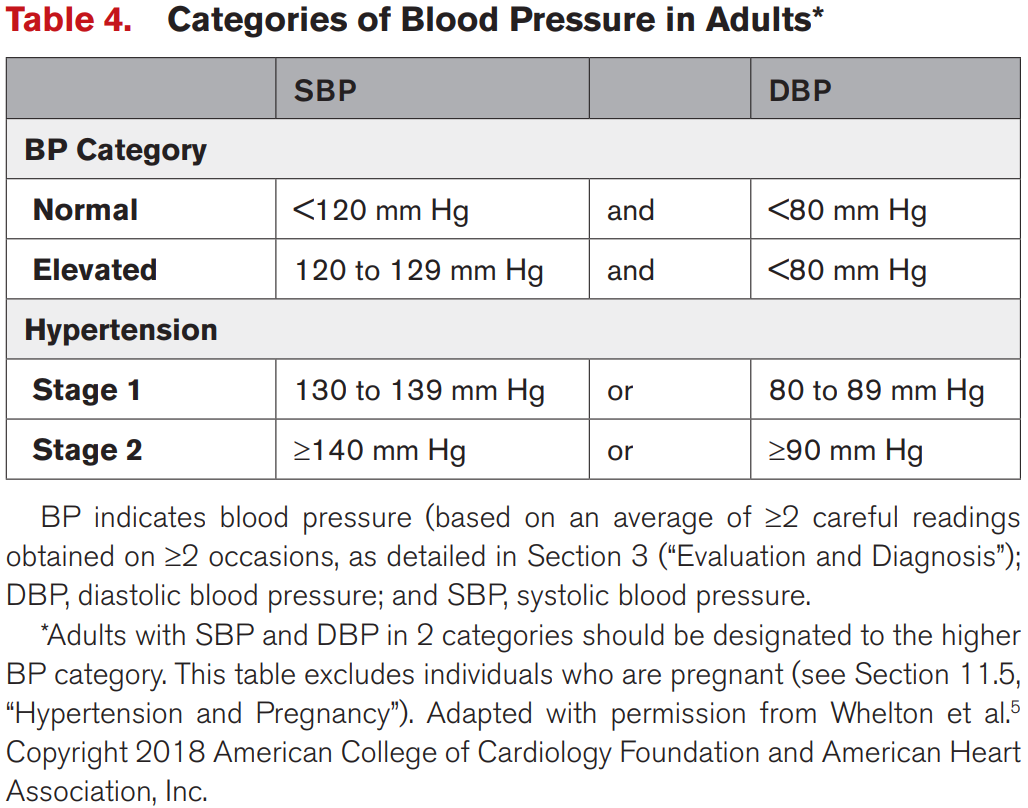

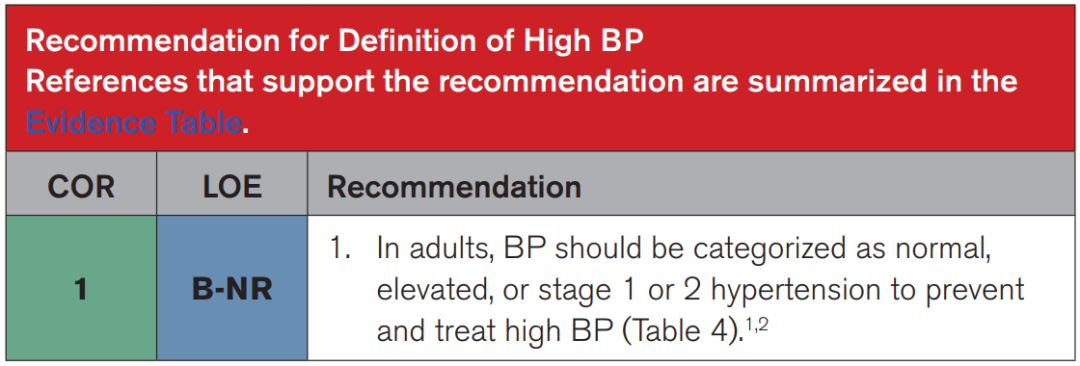

新指南指出:尽管血压与心血管疾病风险之间存在连续且分级的关联(见 5.2.1 节“结合整体心血管疾病风险启动降压药物治疗”),但将血压水平分类对于临床和公共卫生决策仍具有实用价值。本指南根据医疗机构(诊室)测量的平均血压,将成人血压分为4个等级:正常血压、血压升高、1级高血压和2级高血压(表4)。

该分类依据的是:观察性数据(显示收缩压(SBP)/舒张压(DBP)与心血管疾病风险的关联)以及生活方式干预降压的随机对照试验和降压药物预防心血管疾病的随机对照试验结果。

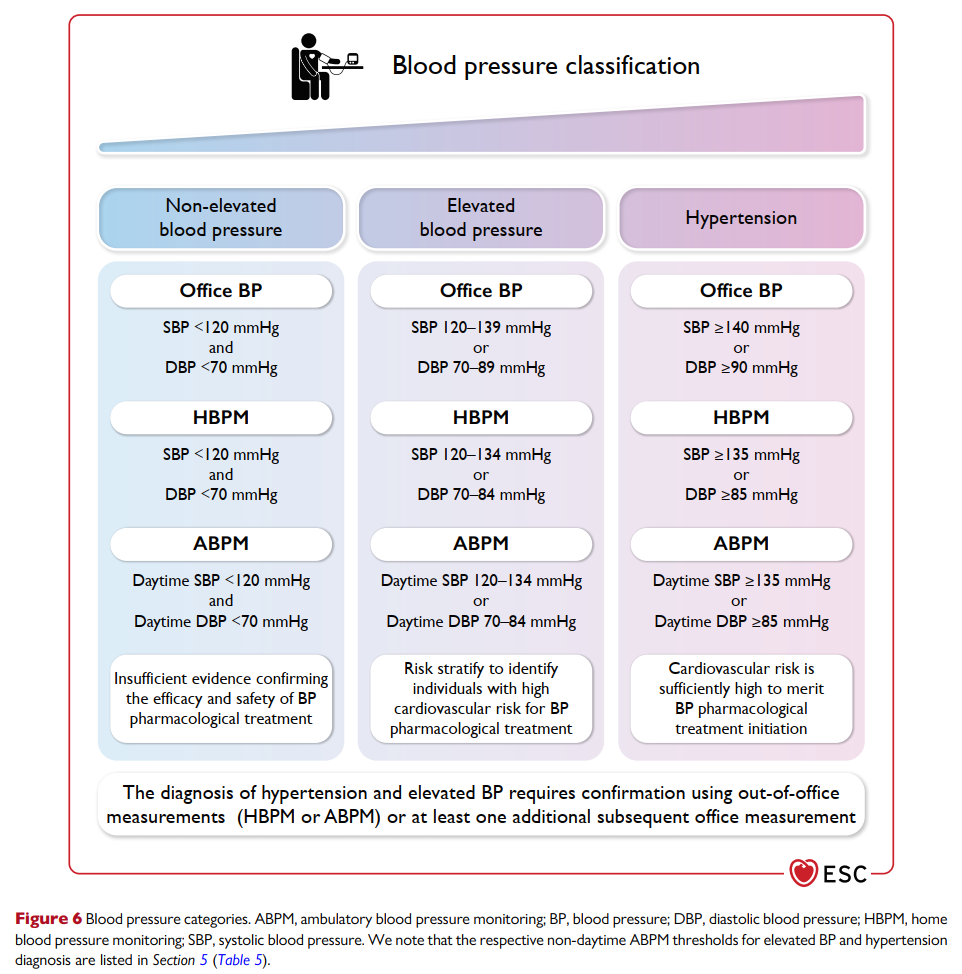

越来越多的个体研究和观察性数据的荟萃分析表明,从正常血压到血压升高,再到1级和2级高血压,心血管疾病风险呈梯度递增趋势。血压分类用于指导预防和治疗推荐意见(见第5章 “血压管理”)。关于该分类体系与院外血压监测(包括动态血压监测 [ABPM] 和家庭血压监测 [HBPM])测量值的关系,详见3.1.1节 “诊室血压的准确测量”、3.1.3节 “院外血压监测” 和3.1.4节 “动态血压监测与家庭血压监测”。)

血压类别的选择和命名基于对血压相关心血管疾病风险及临床试验中降压获益的实际解读。观察性研究的荟萃分析表明,血压升高和高血压与较高的心血管疾病、终末期肾病、亚临床动脉粥样硬化及全因死亡风险相关。推荐的血压分类体系对未接受治疗的成人制定高血压预防或治疗策略最具价值,同时也有助于评估降压干预措施的效果。

2017年:高血压诊断标准变革的开端

2017年,ACC/AHA高血压指南的发布犹如一颗重磅炸弹,打破了多年来高血压诊断标准的“平静”。在此之前,全球范围内大部分指南,包括美国自身以往的指南,多将高血压诊断标准定义为收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg。而2017版ACC/AHA指南首次将高血压诊断标准进一步降低到收缩压≥130mmHg和/或舒张压≥80mmHg,这一改变堪称具有里程碑意义。

从历史发展的角度来看,高血压诊断标准并非一成不变。上世纪美国著名的“Framingham heart study”,最初将高血压界值定为160/95mmHg(毫米汞柱),这使得人们开始意识到高血压是一种需要防治的疾病。随着研究的逐步深入,高血压界值调整到了140/90mmHg,而130/80mmHg-140/90mmHg被划定为正常高值血压,同样需要引起重视,这在当时成为了国际临床共识。但2017年ACC/AHA指南的更新,无疑是对传统认知的一次巨大挑战。

2017年ACC/AHA指南的颠覆性调整,源自关键临床研究SPRINT试验(Systolic Blood Pressure Intervention Trial)的结论:收缩压强化降至120mmHg(对比传统140mmHg目标),可使心血管事件风险降低25%,全因死亡率降低27%。这一证据直接推动两大变革:

诊断标准下调:高血压阈值从140/90mmHg降至130/80mmHg,新增约1400万美国患者,患病率从31.9%飙升至45.6%。

风险分层治疗:仅对合并心血管疾病、糖尿病、慢性肾病或10年心血管风险≥10%的1级高血压患者(130-139/80-89mmHg)启动药物治疗,避免“一刀切”用药。

大量的临床研究数据发现,收缩压处于130-139mmHg和/或舒张压处于80-89mmHg区间的人群,虽然以往不被诊断为高血压,但他们心血管疾病的发病率及死亡率相较于血压更低的人群仍然显著升高。而且,部分随机对照试验也显示,对这部分人群进行积极的干预,无论是生活方式的调整还是必要时的药物治疗,能够在一定程度上降低心血管事件的发生风险。

2022版中国指南引发的激烈争论

2022年,中国指南同样将高血压的诊断标准下调至≥130/80mmHg,这一举措在国内引发了激烈的争论。

按照中国2012-2015年进行的全国高血压调查数据,如果采用这一新标准,中国18岁以上成人高血压患病率将翻倍增长,从23.2%增加至46.4%。据估算,高血压患病人数将从2.45亿增加至4.9亿。如此庞大的数字,意味着大量原本不被认为是高血压的人群将被重新定义,这不仅对个人健康管理产生影响,更对整个医疗体系带来巨大的挑战。

在争论中,支持下调标准的专家认为,血压升高是导致心血管死亡的重要危险因素,将血压控制得更低一些,能够带来明确的心血管获益。通过更早地识别高血压患者并进行干预,有助于降低心血管疾病的发生风险,实现“未病先防”的目标。例如,一些国内的队列研究也显示,在血压处于130-139/80-89mmHg范围的人群中,尤其是中青年人群,心血管病风险显著增加。

然而,反对的声音也十分强烈。不少专家指出,在这部分人群中,尚无高质量的临床研究证据能够确凿地证明药物治疗可带来明显的临床收益。而且,一旦诊断标准下调,会带来一系列问题。一方面,可能导致医疗资源的挤兑。中国高血压知晓率、治疗率和控制率与美国等发达国家相比仍有差距,在现有医疗资源下,大量新增“高血压患者”可能使基层医疗不堪重负。另一方面,从卫生经济学角度看,新增患者的治疗费用,包括药物费用、检查费用等,将给医保支付带来巨大压力,同时也可能造成不必要的医疗资源浪费。例如,一些原本可以通过生活方式调整控制血压的人群,可能因为被诊断为高血压而过度依赖药物治疗。

医疗资源浪费与卫生经济学的考量

医疗资源的合理分配和利用一直是全球医疗卫生领域关注的重点问题,而高血压诊断标准的调整无疑会对医疗资源和卫生经济学产生深远影响。

当美国在2017年下调高血压诊断标准后,美国高血压知晓率已经较高,治疗率可以达到70%,疾病控制率达到50%-60%,即便如此,新标准的实施也面临一些挑战。例如,更多的人被诊断为高血压,意味着需要更多的医疗资源用于疾病的监测、随访和治疗。医生需要花费更多的时间为患者解释病情、制定治疗方案,医疗机构需要增加相应的检查设备和药品储备等。

从卫生经济学角度分析,如果大量新增高血压患者接受药物治疗,药物的采购、分发等成本将大幅增加。而且,长期药物治疗可能带来药物不良反应,进而引发额外的医疗费用。此外,一些原本不需要药物治疗的患者,如果长期服用降压药物,可能会因为药物的副作用而影响生活质量,甚至可能导致其他健康问题,从而增加社会的整体医疗负担。

在中国,情况更为复杂。中国地域广阔,不同地区医疗资源分布不均衡,基层医疗服务能力参差不齐。如果按照2025版ACC/AHA高血压指南的标准,大量新增患者涌入医疗体系,尤其是基层医疗机构,可能会使原本就紧张的医疗资源更加捉襟见肘。

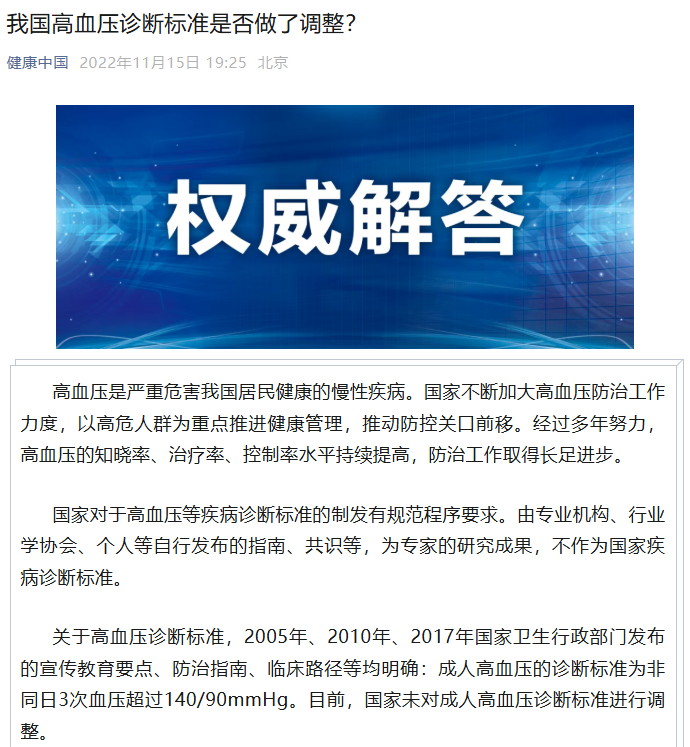

2022年11月15日,国家卫健委发文澄清:“关于高血压诊断标准,2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南、临床路径等均明确:成人高血压的诊断标准为非同日3次血压超过140/90mmHg。目前,国家未对成人高血压诊断标准进行调整。”

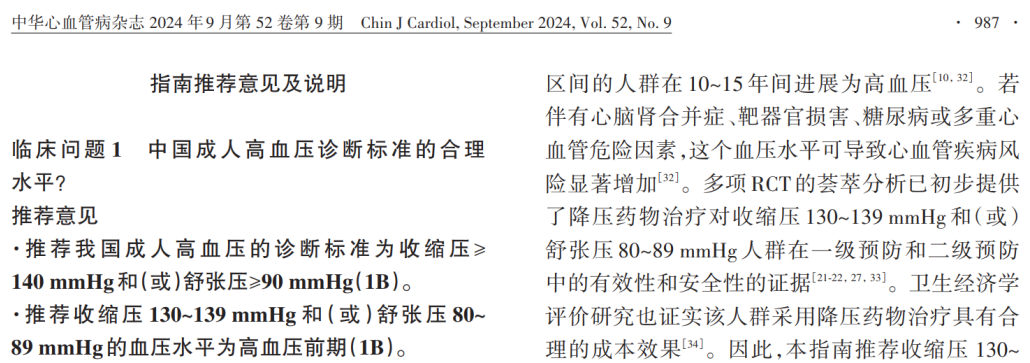

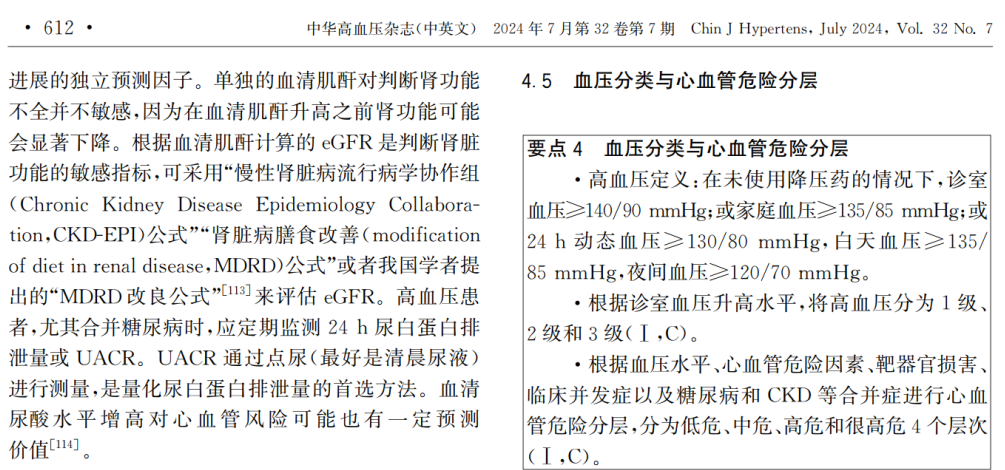

2024年发布的国内两大高血压指南,将≥140/90mmHg作为高血压诊断标准。

2024年7月《中国高血压防治指南(2024年修订版)》

2024年9月《中国高血压临床实践指南》

其他主流欧美指南的高血压诊断标准是多少?

在欧美地区,除了ACC/AHA高血压指南外,还有其他一些具有广泛影响力的高血压指南,它们在高血压诊断标准上与美国指南存在一定差异。

欧洲心脏病学会(ESC)和欧洲高血压学会(ESH)联合发布的2024版ESC高血压指南,仍然沿用收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg作为高血压的诊断标准。欧洲指南的制定者认为,虽然血压与心血管疾病风险之间存在关联,但目前的证据并不足以支持将诊断标准降低到130/80mmHg。他们担心过低的诊断标准会导致过度诊断和过度治疗,不仅浪费医疗资源,还可能给患者带来不必要的心理负担和药物副作用。

2020年国际高血压学会(ISH)发布的“国际高血压实践指南”以及2021年世界卫生组织(WHO)发布的“成人高血压药物治疗指南”,同样维持140/90mmHg的诊断标准。这些指南在制定过程中,综合考虑了全球不同地区的医疗资源状况、经济发展水平以及人群的疾病特征等因素。认为在大多数地区,以140/90mmHg作为诊断标准,更符合当地的实际情况,能够在保证患者健康的前提下,实现医疗资源的合理利用。

相比之下,2025版ACC/AHA高血压指南坚持130/80mmHg的诊断标准,是基于美国自身的医疗体系特点、人群疾病负担以及大量的临床研究证据。美国医疗资源相对丰富,医疗技术先进,且在高血压研究方面投入巨大,积累了大量的数据。这些数据使得美国专家认为,早期干预血压处于130-139/80-89mmHg区间的人群,能够带来更大的心血管获益,即使这意味着需要投入更多的医疗资源。

2025版ACC/AHA高血压指南坚守130/80的意义与挑战

2025版ACC/AHA高血压指南通过新增风险分层管理和个体化治疗路径,强化了“防线前移”的核心理念,该指南仍旧以130/80mmHg作为高血压诊断标准,这一决策具有多方面的意义。

从疾病预防角度来看,早期识别高血压患者并进行干预,有助于降低心血管疾病的发生风险。心血管疾病是全球范围内导致死亡和残疾的主要原因之一,而高血压是心血管疾病的重要危险因素。通过将诊断标准降低,能够使更多处于血压临界状态的人群得到关注,及时采取生活方式调整或药物治疗等措施,从而延缓或预防心血管疾病的发生。在临床实践方面,统一且明确的诊断标准有助于医生更好地进行疾病的诊断和治疗决策。医生可以依据指南,对患者进行准确的评估和分类,制定个性化的治疗方案。例如,对于新诊断为高血压的患者(血压≥130/80mmHg),医生可以根据患者的心血管风险因素、合并症等情况,决定是先进行生活方式干预,还是直接启动药物治疗。

然而,这一标准的坚守也面临诸多挑战。首先,如前文所述,可能导致过度诊断和过度治疗。一些血压处于130-139/80-89mmHg区间的人群,可能仅仅是由于偶尔的生活方式改变、情绪波动等因素导致血压暂时升高,并不一定需要长期的药物治疗。但按照现行标准,他们可能会被诊断为高血压并接受不必要的治疗。其次,医疗资源的压力将持续存在。更多的高血压患者意味着需要更多的医疗资源用于诊疗,这对医疗机构的服务能力提出了更高的要求。此外,如何提高患者对高血压的认知和治疗依从性也是一个重要问题。大量新增高血压患者中,可能存在部分患者对疾病的重视程度不足,不愿意长期坚持治疗,从而影响疾病的控制效果。

2025版美国ACC/AHA高血压指南对130/80mmHg诊断标准的坚守,是在综合考虑疾病预防、临床实践等多方面因素后做出的决策。虽然这一标准在全球范围内存在争议,并且面临着医疗资源、卫生经济学等诸多挑战,但它也为我们提供了一个深入思考高血压诊断与治疗的契机。在未来的临床实践和研究中,我们需要进一步探索如何在不同地区、不同医疗体系下,合理应用高血压诊断标准,实现高血压的精准防治,最大限度地保障患者的健康,同时优化医疗资源的配置。