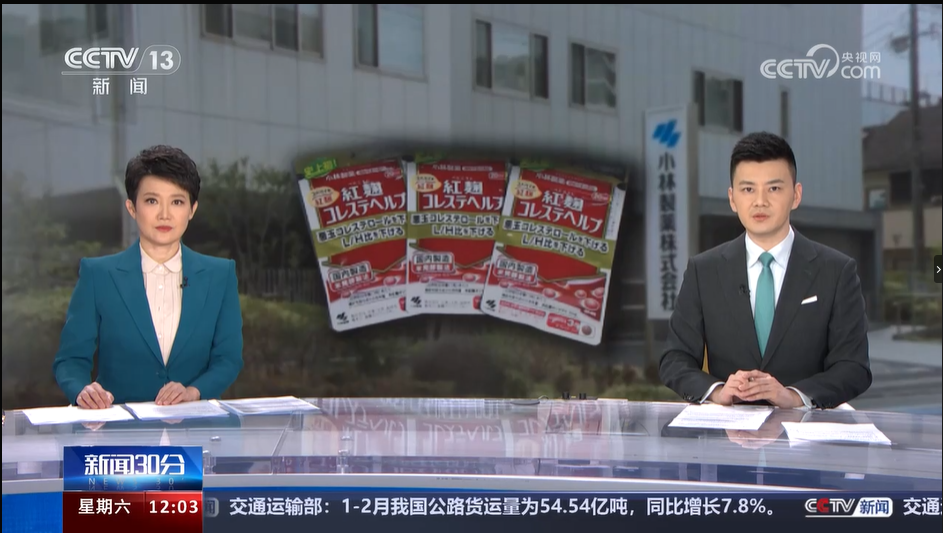

2024年3月,日本大阪市立大学医院的急诊室里,72岁的田中先生因急性肾衰竭陷入昏迷。他床头柜上散落的药盒中,除了降压药和他汀类药物,还有几袋小林制药的"红曲胆固醇颗粒"。同一时间,在中国某电商平台的直播间里,主播正拿着类似包装的红曲制品宣称:"每天三粒,不用吃西药就能降血脂,纯天然更安全!"屏幕上飘过的"已买""全家都在吃"等弹幕不断滚动。

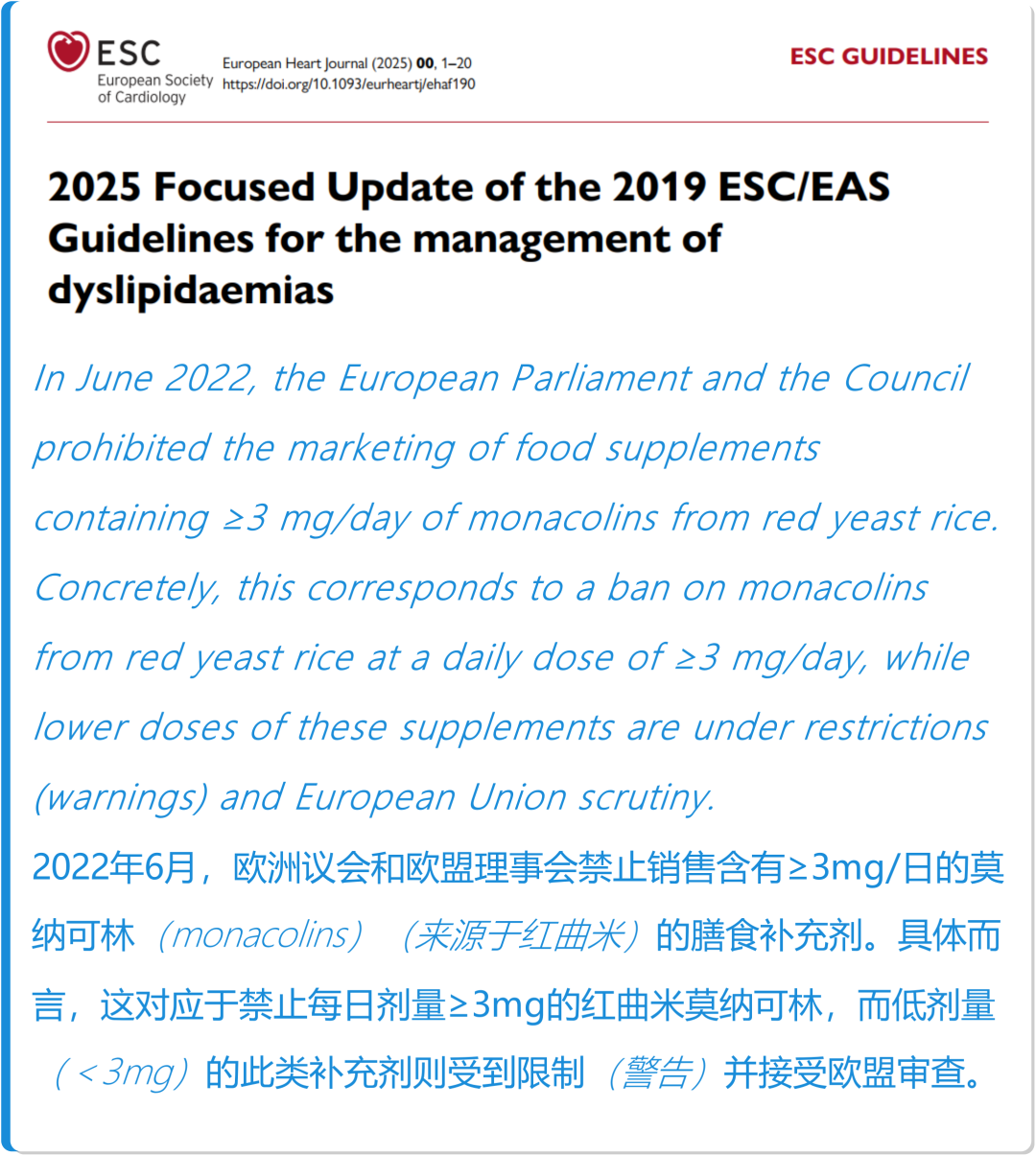

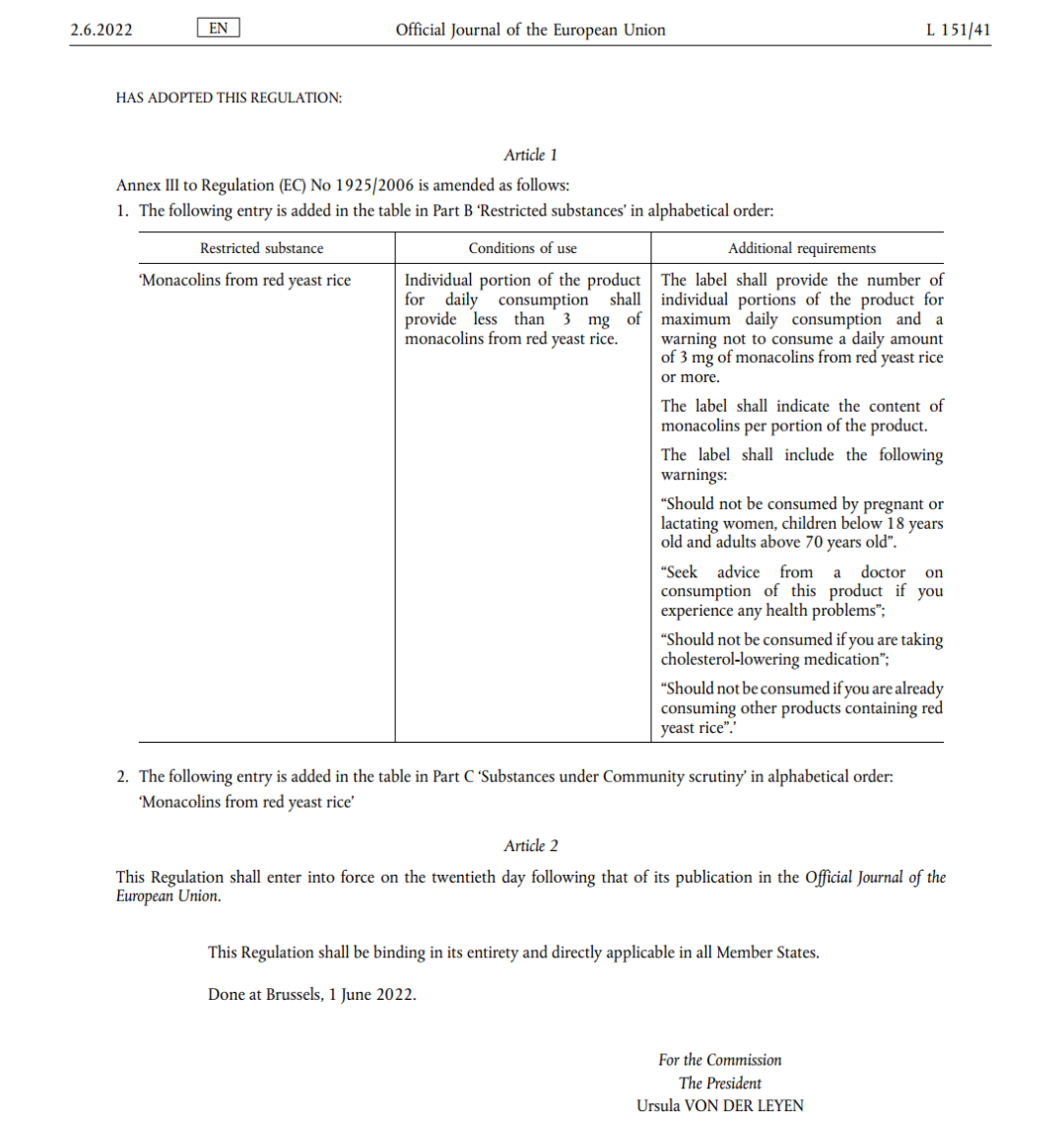

这令人唏嘘的对比背后,隐藏着一个被行业刻意模糊的事实:2022年6月,欧盟通过《Commission Regulation (EU) 2022/860》法规,明确禁止销售含有≥3mg/日的红曲米莫纳可林(monacolins)膳食补充剂,成为全球首个全面限制红曲的地区。而在红曲传统使用区的东亚国家,相关产品仍在合法流通。这种监管差异在2025年欧洲心脏病学会(ESC)发布的《血脂异常管理指南》中被进一步放大——该指南第十章《膳食补充剂》强调:"In June 2022, the European Parliament and the Council prohibited the marketing of food supplements containing ≥3 mg/day of monacolins from red yeast rice. Concretely, this corresponds to a ban on monacolins from red yeast rice at a daily dose of ≥3 mg/day, while lower doses of these supplements are under restrictions (warnings) and European Union scrutiny",红曲制品被列为重点警示案例。

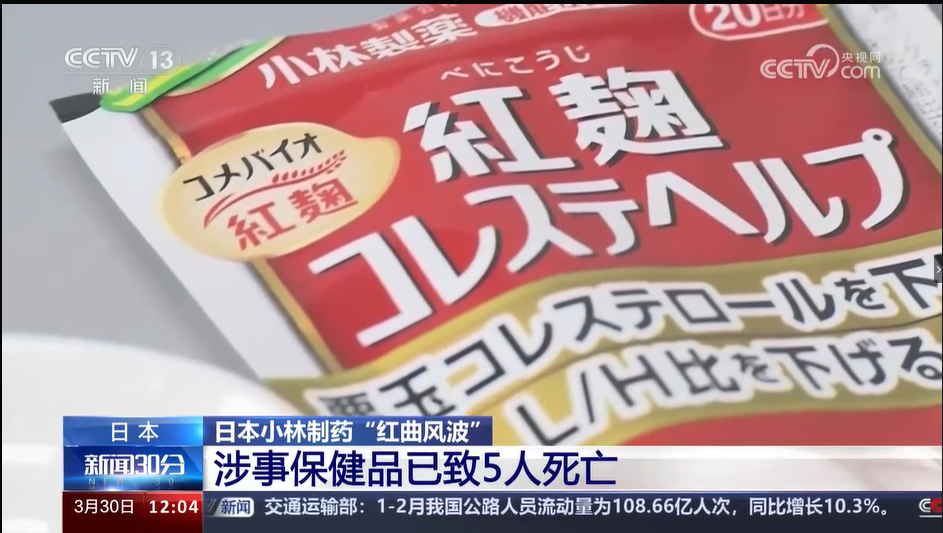

这场横跨欧亚的监管分歧,不仅暴露了传统食疗文化与现代循证医学的碰撞,更揭示了全球保健品市场中科学证据、商业利益与公众健康之间的复杂博弈。当日本厚生劳动省最终确认5名红曲制品服用者死亡、106人住院的调查报告公开时,中国社交媒体上相关讨论却迅速被算法淹没,只剩下保健品广告的精准推送。

ESC2025血脂指南第十章核心要点解析

ESC2025年血脂异常管理指南第十章《膳食补充剂》标志着学术界对膳食补充剂态度的重大转变。与2019年版相比,新版指南不再对"潜在有益"的补充剂持开放态度,而是基于循证医学证据提出明确反对立场。指南将膳食补充剂定义为"存在显著风险-获益失衡"的干预措施,强调在ASCVD一级和二级预防中,没有任何膳食补充剂或维生素能够替代他汀类药物等规范治疗。

红曲制品是需要高度警惕的典型案例。通过系统回顾随机对照试验和观察性研究,发现红曲制品中含有的莫纳可林K(Monacolin K)虽然具有抑制HMG-CoA还原酶的作用(与他汀类药物机制相同),但其临床效果和安全性存在严重问题:首先,不同产品的莫纳可林K含量差异可达30倍以上,无法保证稳定的治疗效果;其次,安慰剂对照研究显示,红曲制品的LDL-C降低幅度缺乏心血管终点事件获益的证据;最重要的是,在报告不良反应的研究中,肌痛、肝酶升高的发生率远高于他汀。

确保安全性需要有严格的"三层证据评估体系"作保障:第一层要求提供随机对照试验证明其降低LDL-C的有效性;第二层需要长期研究证实心血管终点事件获益;第三层则必须建立完善的不良反应监测数据。按照这一标准,包括红曲在内的绝大多数降脂补充剂都未能通过第一层评估。特别需要注意的是,红曲制品与处方他汀类药物的叠加使用会导致肌病风险增加,这与欧盟限制令中引用的安全性担忧高度一致。

值得注意的是,指南并非全盘否定传统食疗的价值,而是主张建立"传统使用证据+现代科学验证"的双重标准。

对于红曲这类具有潜在药理活性的天然产物,应该将其视为"未标准化的药物原料"进行监管,要求明确标注活性成分含量、生产工艺和质量控制标准,禁止使用"纯天然""无副作用"等误导性表述。这一立场与欧盟食品补充剂法规中"物质等同性"原则形成呼应——即无论来源是天然还是合成,只要化学结构和药理作用相同,就应适用同等监管标准。

从厨房到药房,红曲制品在东方国家的应用现状

红曲作为传统发酵制品已有超过1000年的历史,最早记载于北宋《北山酒经》,用于酿造红酒和制作腐乳。这种由红曲菌(Monascus purpureus)发酵大米产生的红色物质,因其天然着色功能和独特风味,成为东亚饮食文化的重要组成部分。在现代食品工业中,红曲色素作为合法食品添加剂广泛用于肉制品、调味品和饮料生产。

真正改变红曲应用轨迹的是20世纪70年代的科学发现。日本科学家远藤章从红曲发酵物中分离出莫纳可林K,发现其具有抑制胆固醇合成的作用,这一物质后来被开发为降脂药物洛伐他汀。这一发现使红曲从食品原料摇身变为"天然他汀"的代名词,开启了其在保健品市场的扩张之路。

这种扩张背后是传统认知与商业营销的结合。在东亚国家,"药食同源"的理念根深蒂固,消费者普遍认为天然产物比化学药物更安全。这种认知被商家充分利用,通过包装传统养生概念规避药品监管,形成"类药品功能,食品类监管"的灰色地带。

红曲制品的生产工艺差异巨大,带来严重的质量隐患。传统食品级红曲生产周期长,需严格控制发酵条件以避免产生橘霉素等毒素;而某些红曲为追求高莫纳可林K含量,常采用缩短发酵时间、改变培养条件等方法,导致产品质量参差不齐。更令人担忧的是红曲制品与处方药的不当联用。因为莫纳可林K与他汀类药物作用机制相同,叠加使用可能导致肝损伤和横纹肌溶解症风险陡增。这种风险在缺乏专业指导的自我药疗中被完全忽视。

从健康补品到公共卫生危机,日本红曲致死事件

2024年的小林制药红曲事件,成为揭示红曲制品潜在风险的标志性案例。这起导致5人死亡、106人住院的公共卫生事件,完整呈现了天然保健品从市场扩张到安全失控的全过程,也暴露了功能性食品监管体系的重大漏洞。

事件的起点可以追溯至2016年,小林制药通过收购获得红曲生产技术,开始将其作为食品原料供应给下游厂商。2021年4月,该公司推出"红曲胆固醇颗粒",宣称采用"独家固态发酵技术",能"安全降低LDL-C"。

危机的伏笔早已埋下。小林制药在产品宣传中强调"红曲菌不会生成橘霉素",却忽视了发酵过程中的其他风险。事件曝光后引发连锁反应。大阪市根据《食品卫生法》强制召回包括"红曲胆固醇颗粒"在内的3类产品;使用小林制药红曲原料的52家企业被迫召回涉事产品,范围涵盖零食、酒类、豆制品、冷冻速食等多个品类。更深远的影响在于对监管体系的冲击。事件发生后,日本不得不宣布启动全面审查,考虑修订相关法规,这是功能性标示食品制度制度实施以来首次重大调整。

小林制药事件并非孤立案例。日本厚生劳动省在事件调查中发现,欧洲已针对红曲保健品制定橘霉素限量标准,而日本此前完全缺乏类似规定。这种监管滞后使得东亚国家成为红曲风险的"洼地",也为全球保健品安全治理敲响警钟。

从风险评估到监管行动,欧盟限制令的科学逻辑

2022年6月1日,欧盟发布《Commission Regulation (EU) 2022/860》,对红曲制品的限制令正式生效。这一法规并非突然出台,而是建立在十余年科学评估基础上的监管决策,体现了欧盟"预防原则"在食品安全领域的具体应用。

文件指出:

供日常消费的每一份产品所含红曲米来源的莫纳可林类总量应低于3 mg。

标签应标明产品的最大日消费份数,并警示不得每日摄入3 mg或以上的红曲米来源的莫纳可林类。

标签应标示每份产品中莫纳可林类的含量。

标签应包含以下警示语:

· “孕妇、哺乳期妇女、18岁以下儿童及70岁以上成人不得食用”;

· “若食用本产品后出现任何健康问题,应征求医生意见”;

· “正在服用降胆固醇药物者不得食用”;

· “已在食用其他含红曲米产品者不得食用”。

欧盟对红曲制品的关注始于2010年,当时欧洲食品安全局(EFSA)应欧盟委员会要求,对红曲中莫纳可林K的健康声称进行科学评估。2011年6月,EFSA发布第一份意见,虽然承认每日摄入10mg莫纳可林K与维持正常LDL-C水平存在因果关系,但同时强调莫纳可林K的内酯形式与处方药洛伐他汀化学结构完全一致。这一"物质等同性"认定成为后续监管的关键依据——既然两者活性成分相同,就应适用同等的安全标准。

2013年EFSA的第二份意见进一步指出了红曲制品的风险:首先,不同产品的莫纳可林K含量差异极大(0.1-20mg/天),无法保证剂量稳定性;其次,红曲制品常与其他成分复配,增加了相互作用风险;最重要的是,消费者可能忽视其与处方药的叠加效应,导致用药过量。EFSA特别引用了多例不良反应报告,包括横纹肌溶解症和肝衰竭案例,这些案例中的患者均未意识到红曲制品与他汀类药物的相似性。

欧盟法规的核心逻辑是"风险-获益平衡"。根据《欧盟食品补充剂法规》(EC No 1925/2006)第8条,当某种物质存在潜在健康风险时,欧盟委员会有权将其列入禁止或限制使用清单。红曲制品之所以被限制,并非完全否定其潜在功效,而是因为现有证据表明其风险超过获益:一方面,疗效不如标准化的他汀类药物;另一方面,由于生产工艺难以控制,导致成分不稳定,安全风险远高于处方药。

法规制定过程中充分考虑了各方意见。红曲作为传统食品有长期使用历史,但科学评估显示传统食用量(作为调味料)远低于保健用途剂量,两者风险不可同日而语。欧盟限制令的实施效果显著。更重要的是,限制令传递了明确的监管信号:天然产物并非安全的代名词,任何具有药理活性的物质都必须接受严格评估。这一立场与ESC2025指南形成科学与监管的呼应,共同构建起保护公众健康的防线。

国内媒体缄默的背后,选择性避谈风险

与欧盟的明确限制和日本的危机应对形成鲜明对比的是,中国媒体对红曲制品风险的报道严重不足。在小林制药事件引发国际关注期间,国内媒体鲜有深入分析,社交媒体上的相关讨论也很快沉寂,仅有负责任的大媒体在热点时间段内报道此事,欧盟2022/860法规已经出台三年,国内更是无人知晓、无人报道。这种集体缄默并非偶然,而是保健品行业复杂利益纠葛与消费者认知偏差共同作用的结果。

保健品行业的巨大市场规模构成了利益网络的基础。媒体对红曲风险的回避直接源于经济利益考量。保健品广告是许多媒体,尤其是健康类媒体的重要收入来源。这种利益绑定使得媒体难以推出批判性报道,甚至出现"软文伪装新闻"的现象——将企业提供的"科普材料"直接作为报道发布,其中往往淡化风险、夸大功效。

消费者认知偏差也构成了媒体沉默的社会基础。调查显示,不少消费者认为"天然成分比药物安全",相信"传统使用的产品不会有问题"。这种认知使得批判性报道容易引发公众抵触,甚至被视为"否定传统文化"。某健康媒体曾发布红曲与他汀联用风险的科普文章,结果遭到大量老人质疑"是不是被西药厂家收买了",最终被迫删除。

这种集体沉默形成了危险的恶性循环:媒体不报道风险→消费者缺乏认知→继续购买使用→企业盈利增加→更强大的利益维护能力。

打破这个循环需要监管、媒体、学术界的共同努力,建立基于证据的风险沟通机制,让公众获得全面的健康信息。

民众无效保健乱象,资源浪费与健康代价

公众对健康的追求催生了庞大的保健需求,但缺乏规范的市场环境导致大量资源浪费在无效甚至有害的产品上,形成"越保健越不健康"的悖论。

市场规模与实际价值的严重背离是最直观的乱象。老年人保健消费更是重灾区,市场中真正通过严格临床验证的产品寥寥无几,即所购买产品无法带来宣称的健康益处。无效保健的直接后果是延误规范治疗。有些确诊需要他汀治疗的患者中,因依赖红曲等保健品而推迟用药。更严重的是药物联用风险——一些的红曲使用者同时服用他汀类药物。这种风险在基层医疗机构尤为突出,因为医生往往难以全面了解患者的保健品使用情况。更隐蔽的虚假宣传出现在超市周边的"健康讲座"中,销售人员冒充医生"解读体检报告",诱导老年人用红曲制品替代处方药。

科学引导与真科研,才是红曲制品的正规出路

面对红曲制品的风险与争议,简单禁止或放任自流都非良策。借鉴国际经验并结合本土实际,建立科学规范的发展路径,才能实现传统食疗文化与现代健康需求的良性结合。

建立不良反应监测和快速响应机制刻不容缓。借鉴日本小林制药事件的教训,应强制建立红曲制品不良反应报告制度,对收到的任何疑似病例进行评估并上报国家药品不良反应监测中心。监管部门应定期发布红曲制品安全警示,对不良反应发生率超过阈值(建议设定为1%)的产品启动调查。建立红曲制品-药物相互作用数据库,为临床医生提供查询工具,减少联用风险。

推动科学研究和循证评价是长远之计。科研机构应开展红曲制品的独立研究,重点关注:①不同菌株、工艺对成分和安全性的影响;②中国人群的剂量-反应关系;③长期使用的心血管终点获益;④与其他药物的相互作用等关键问题。鼓励开展传统医学与现代医学结合的研究,用科学方法验证红曲的健康效应,去伪存真。学术期刊应设立"保健品评价"专栏,发表客观的安全性和有效性研究,为监管和消费决策提供依据。

这些规范措施的实施需要学术界和消费者的共同努力。只有建立在科学基础上,才能让红曲这类传统资源真正服务于公众健康,实现文化传承与科学应用的双赢。

ESC指南对普通民众的健康价值

ESC2025年血脂异常管理指南第十章虽然面向专业人士,但其核心观点对普通民众具有重要的健康指导价值。在信息繁杂的保健品市场中,指南提供了基于科学证据的决策框架,帮助公众避开健康陷阱,做出理性选择。

指南最核心的价值在于明确传递了"不推荐使用未经证实的膳食补充剂降低ASCVD风险"的立场。这一结论基于对现有研究的系统评估,包括红曲在内的多数补充剂都未能证明具有明确的心血管保护作用。对普通民众而言,这意味着不应将健康希望寄托在保健品上,尤其是不能用红曲制品替代规范治疗。指南特别强调,对于已确诊ASCVD或高危人群,他汀类药物仍是降低LDL-C的首选,任何补充剂都不能替代。

理解"天然≠安全"的科学原则是指南的重要启示。红曲中含有的莫纳可林K与处方药洛伐他汀具有相同的化学结构和作用机制,这意味着它会产生与他汀类似的副作用,包括肝损伤和横纹肌溶解风险。需要提醒消费者,天然产物的成分复杂性反而可能增加风险,因为其有效成分含量不稳定,还可能含有未知的有害物质(如橘霉素)。相比之下,处方药经过严格的安全性和有效性验证,剂量精确可控,整体风险更易管理。

指南为消费者提供了识别无效保健的实用标准。根据指南的证据分级,判断一种降脂补充剂是否值得使用,至少需要满足三个条件:①有高质量随机对照试验证明能显著降低LDL-C(降幅应≥20%);②长期使用能减少心肌梗死、中风等心血管事件;③安全性有充分保障,不良反应明确且可控。

针对红曲制品使用者,指南隐含着具体的行动建议:首先,正在服用红曲制品的人应查看产品标签,了解莫纳可林K含量,避免超过每日10mg的安全剂量;其次,必须告知医生自己的使用情况,尤其是同时服用他汀类药物时,需评估联用风险;再次,注意监测可能的不良反应,如肌肉疼痛、乏力、尿色加深等,出现这些症状应立即停药并就医;最后,定期检测LDL-C水平,评估产品是否真的有效,避免无效使用。

对普通民众的实用建议

指南强调的"生活方式干预优先"原则对所有人群都适用。对于血脂轻度升高的低危人群,指南建议通过健康饮食(如地中海饮食)、规律运动(每周≥150分钟中等强度有氧运动)、戒烟限酒等生活方式调整来控制血脂,而非依赖保健品。即使需要辅助干预,也应在医生指导下进行,确保获益大于风险。数据显示,坚持健康生活方式可使LDL-C降低10%-15%,效果不亚于被鼓吹的产品,且无安全风险。

特殊人群需要特别注意指南的警示。老年人、肝肾功能不全者、正在服用多种药物的慢性病患者,使用红曲制品的风险显著增加,指南实际上不建议这些人群使用。孕妇、哺乳期女性和儿童则应完全避免,因为红曲成分可能对胎儿和婴幼儿发育产生未知影响。这些人群的血脂管理更应依赖规范医疗,而非自行使用保健品。

总之,ESC2025指南为普通民众提供了辨别膳食补充剂真相的"科学眼镜",帮助在复杂的健康信息环境中做出明智选择。

请记住指南的核心思想:

在传统与科学之间寻找平衡

红曲从厨房走向药房的历程,是传统食疗现代化的缩影。这个过程中必然充满争议与波折,但最终的目标应该是明确的:让每一种传统养生方式都接受科学的检验,去伪存真,在保护公众健康的前提下传承文化价值。这或许是解开红曲争议的最终答案,也是构建更健康社会的必由之路。