近日,某艺术家在喜马拉雅山脉进行了一场名为烟花艺术秀。这一逾越界限的艺术行为在社交媒体上广为传播,引发了巨大争议。艺术表达与环境保护的边界问题被推至舆论中心。

从表面看,这似乎只是一个关于环境保护的讨论。然而,若以医学伦理的视角深入剖析,我们会发现这一事件背后折射出的问题远比表象更为深刻——它关乎一种职业伦理的逾越,一种对"不伤害"原则的漠视,一种对边界的轻慢挑战。

医学伦理历经千年发展,形成了一套严谨的行为规范体系。其中,"首先,不伤害"(First,do no harm)这一希波克拉底誓言中的基本原则,早已超越医学领域,成为所有专业行为的基本伦理准则。当艺术家以创作之名,在脆弱的高山生态系统中施放烟花时,我们有必要以医学伦理为镜,检视这一行为背后的伦理失范。

医学伦理的边界智慧

希波克拉底的遗产

医学史上,希波克拉底之所以被尊为"医学之父",不仅因其医术高超,更因其为医者划定了明确的伦理边界。"First,do no harm "这一原则,体现了医学实践中的基本限制性智慧:有些行为,即使技术上可行,伦理上也不可为。

公元前5世纪,希波克拉底在《流行病》一书中明确指出:"医生应当首先确保不造成伤害。"这一原则在罗马时代被进一步阐释为"宁愿不治疗,也不冒险伤害"(Primum non nocere)。盖伦在《The Art of Medicine》中强调,医生必须权衡干预的利弊,若风险大于收益,则应放弃治疗。

历史上有诸多因违背这一原则而导致的医学灾难。19世纪流行"英雄医学",医生们倾向于大胆干预,使用激进的放血治疗和大剂量含汞泻药,结果常导致患者病情恶化甚至死亡。15世纪“现代外科之父”法国外科医生Ambroise Paré曾感叹:"我包扎伤口,但上帝治愈它。"这体现了对医学干预限度的清醒认识。

现代医学中的边界坚守

在现代医学实践中,"有所为有所不为"的智慧更加凸显。以抗生素使用为例:医生明明有能力开具强效广谱抗生素,却必须谨慎使用,避免导致细菌耐药性。这不是技术能力的欠缺,而是伦理智慧的体现。

肿瘤治疗领域更是如此。当患者处于终末期,明知化疗可能延长数周生命但会带来巨大痛苦时,现代姑息治疗理念主张放弃积极治疗,转向减轻痛苦。美国临床肿瘤学会(ASCO)在2012年明确建议:对ECOG评分4分(完全卧床不起)的终末期癌症患者,不应使用细胞毒药物化疗。

这种"无为"不是怯懦,而是尊重生命规律的智慧。正如《淮南子》所言:"良医者,常治无病之病,故无病"(良医者,心存仁德、医术高超,常能治疗尚未生病却有小病或身体不适之人,而使其不至于生病)。最高明的医学是预防而非干预。

不容辩白的医学史上的教训

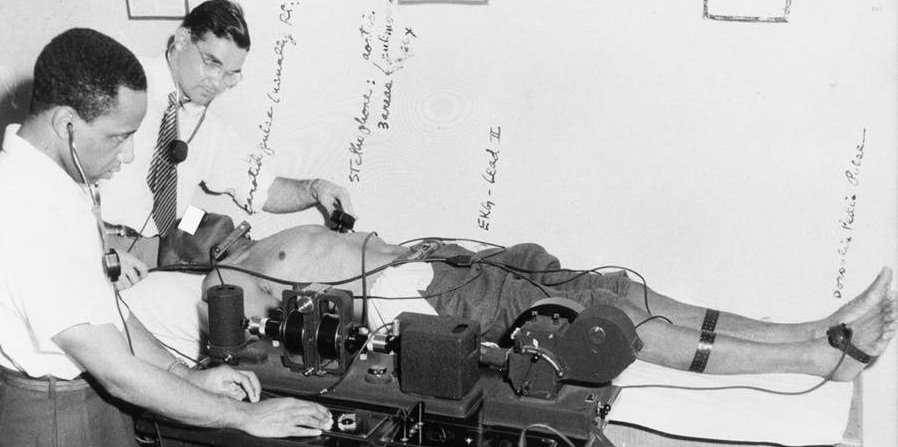

塔斯基吉梅毒研究的警示

1932年至1972年间,美国公共卫生局在阿拉巴马州塔斯基吉(Tuskegee)进行了一项臭名昭著的研究:对400名非洲裔梅毒患者隐瞒病情,并拒绝提供有效治疗(即使在1947年青霉素已被证实可有效治疗梅毒),以观察梅毒自然发展过程。这项黑暗的实验持续了40年,放任梅毒传染,观察患者如何死去。

这一研究在1972年被曝光后,引起全球公愤。尽管研究者辩称这是为了获取"宝贵的科学数据",但错误就是错误,任何辩白在生命尊严面前都显得苍白无力。这一事件直接导致了1979年《贝尔蒙报告》的出台,确立了涉及人类受试者研究的三项基本原则:尊重个人、善行和公正(Respect for Persons,Beneficence,Justice)。

塔斯基吉研究的教训表明:当专业行为背离基本伦理时,任何"科学价值"或"艺术价值"的辩白都是徒劳的。该艺术家团队若以"艺术价值"为喜马拉雅烟花秀辩解,与塔斯基吉研究者以"科学价值"为自己开脱,本质上并无二致。

反应停的悲剧

20世纪50年代末,德国制药公司Chemie Grünenthal推出镇静剂沙利度胺(反应停),用于缓解妊娠呕吐。尽管当时已有一些安全性数据,但公司急于推广,忽略了充分评估。结果导致全球数万名"海豹儿"畸形婴儿出生,成为医药史上最惨痛的悲剧之一。

反应停事件告诉我们:创新必须受到伦理约束,技术可能性不应成为行为的唯一准则。艺术家创作固然需要创新,但当创新可能对脆弱生态系统造成不可逆影响时,必须让位于保护责任。

烟花表演中使用的化学物质可能对高山生态系统造成长期影响,这种影响可能持续数十年,与反应停的药物副作用同样具有延迟性和不可逆性。

守住大众心理的边界线

医学规范的形成与意义

医学实践中的规范并非凭空产生,而是无数经验教训的结晶。以手术消毒规范为例:19世纪中叶,匈牙利医生伊格纳兹·塞麦尔维斯(Ignác Semmelweis)发现医生在解剖尸体后直接为产妇接生,导致产褥热发病率显著升高。他要求医生用含氯石灰水洗手后,死亡率从18.3%降至2.3%。

然而,这一建议当时遭到医学界强烈抵制——医生们认为自己是绅士,"绅士的手不可能传播疾病"。塞麦尔维斯最终被送入精神病院,在那里,他被粗暴殴打,伤口感染,死于败血症。直到路易·巴斯德建立微生物理论,约瑟夫·李斯特发展出外科消毒法,塞麦尔维斯的观点才被普遍接受。

这一历史表明:专业规范常常超前于大众认知,但最终必须与大众利益相契合。当专业行为与大众心理预期产生冲突时,专业人员有责任解释和沟通,而非简单突破界限。

心理界限的公共卫生价值

在公共卫生领域,尊重大众心理界限具有实际价值。以疫苗接种为例:当部分人群对疫苗安全性存在疑虑时,公共卫生专家不是强行推广,而是通过透明沟通、风险教育逐步建立信任。忽视公众心理感受往往导致强烈反弹,如2003年尼日利亚的脊髓灰质炎疫苗接种抵制运动,最终导致疫情爆发。

同样,在喜马拉雅这样具有神圣文化象征意义的地点进行烟花表演,忽视了大众的心理感受边界。喜马拉雅山脉是纯净、神圣的象征。在此施放烟花,技术上可行,但心理和文化上极具破坏性。

警惕不良辩白

烟草广告的教训

20世纪上半叶,烟草公司曾雇佣医生为香烟代言。1940年代的广告中,常出现"医生推荐某某品牌香烟"的宣称。甚至有些广告展示医生在诊室吸烟的画面,暗示香烟的医学认可。

随着吸烟与肺癌关系的确立,这些广告成为医学史上最尴尬的篇章。烟草公司试图"洗白"吸烟危害的努力,在确凿的科学证据面前显得苍白无力。最终,各国政府严禁烟草广告,特别是禁止使用任何暗示健康益处的宣传。

这一历史告诉我们:当试图为有害行为辩白时,即使借助专业权威,最终也难逃事实的审判。

糖业研究的误导

2016年《美国医学会杂志·内科学》(JAMA Internal Medicine)发表的历史调查显示,20世纪60年代,糖研究基金会(Suger Research Foundation,现糖业协会)曾资助哈佛科学家发表综述文章,弱化糖与冠心病的关系,将责任转嫁给脂肪。这一操作成功误导了公共卫生政策数十年,间接导致全球肥胖和糖尿病流行。

该JAMA作者指出:"行业操纵科学实践不仅误导了公众关于单一危险因素的认识,而且可能导致了今天争议性营养辩论的持续。"

历史上“收买一个科学家,抵得过10万个推销员”比比皆是。类似地,当艺术界试图以"艺术创造"为名淡化环境影响时,我们应当警惕其中可能存在的利益驱动和真相扭曲。

First, do no harm

医学中的不伤害原则

不伤害原则的智慧远远超越了医学领域。这一原则要求在任何干预前,首先考虑可能造成的伤害,并确保利益大于风险。

在临床实践中,这一原则通过严格的风险获益评估机制实现。任何新药或新技术应用前,必须经过伦理委员会审查,进行系统的风险评估。即使是已批准的治疗,医生也需根据个体情况权衡利弊。

比如在放射诊断领域,医生遵循ALARA原则(As Low As Reasonably Achievable),尽可能降低辐射暴露。这不是因为技术做不到更高分辨率的成像,而是因为需要平衡诊断价值与辐射风险。

环境应用中的预防原则

不伤害原则在环境伦理中体现为"预防原则"(Precautionary Principle):在存在严重或不可逆转损害(包括环境损害)威胁的情况下,不应以缺乏充分的科学确定性或知识作为推迟采取预防这种损害措施的理由。

1992年《里约环境与发展宣言》(Rio Declaration on Environment and Development)原则15明确规定:"为了保护环境,各国应根据自己的能力,广泛采取预防措施。凡有可能造成严重或不可逆损害的地方,不能把缺乏充分的科学确定性作为推迟采取防止环境退化措施的理由。"

喜马拉雅烟花秀显然违背了这一原则。组织者未能证明活动不会对脆弱的高山生态系统造成影响,却仍实施了这一行为。这与医学史上那些未经充分评估就推广新药或新技术的做法别无二致。

伦理应该优先于表达

医学发展史告诉我们:专业技术必须受到伦理约束,否则就可能成为破坏性力量。从放血疗法到反应停,历史上无数医学灾难都源于对伦理界限的突破。

艺术创作同样需要伦理边界。喜马拉雅烟花事件不仅是一个环境事件,更是一个伦理事件。它提醒我们:所有专业领域都需要建立明确的伦理框架,所有专业人士都应当遵循"First,do no harm"的基本原则。

当今世界面临生态危机、气候变化等多重挑战,更需要各行各业坚守伦理底线。艺术应当成为唤醒生态意识的力量,而非增加环境负担的又一来源。

正如希波克拉底誓言所言:"我愿尽余之能力与判断力所及,遵守为病家谋利益之信条,并检柬一切堕落和害人行为。"所有专业人士——包括艺术家——都应当有这样的宣誓和坚守。

烟花易冷,伦理长青。唯有将伦理置于表达之上,将责任置于自由之前,人类才能真正实现与自然的和谐共存,才能确保地球生命支持系统的健康可持续。这不仅是对艺术家的要求,更是对所有专业领域的基本期待。