一年一度的心血管领域盛会第69届美国心脏病学会年会/2020年世界心脏病学大会(ACC.20/WCC)虽已落下帷幕,但其所带来的最新临床试验及特色研究在国内引发的讨论热度依旧不减。

2020年4月3日上午10:00,“时空无阻 线声传递 ACC2020临床试验数据解读——PCI专场”线上解读会议准时在严道医声网上线,来自全国各地的12位专家针对ISCHEMIA研究和PRECOMBAT研究展开了深入的解读和讨论。

本期研究导读:

Relationships Of ISCHEMIA Severity And Coronary Artery Disease Extent With Clinical Outcomes In The ISCHEMIA Trial

ISCHEMIA研究中缺血严重程度及冠状动脉病变范围与临床预后之间的关系

Ten-year Outcomes After Drug-eluting Stents Versus Coronary Artery Bypass Grafting For Left Main Coronary Disease

比较左主干病变患者采用药物洗脱支架或冠状动脉旁路移植术后治疗的10年预后

本场活动特邀福建医科大学附属协和医院陈良龙教授和四川大学华西医院贺勇教授担任主席,福建医科大学附属协和医院蔡炜教授、四川大学华西医院李晨教授分别对ISCHEMIA研究和PRECOMBAT研究展开深入解读,同时会议还邀请到临床一线专家绵阳市中心医院戴闽教授、厦门大学附属第一医院郭拥军教授、成都市第五人民医院刘朝晖教授、乐山市人民医院刘洪波教授、四川省人民医院李其勇教授、四川大学华西医院王华教授、遵义医科大学附属医院赵然尊教授、陆军军医大学第二附属医院赵晓辉教授担任讨论嘉宾。

陈良龙教授在开场致词中表示,疫情期间世界各地人们的出行都受到了限制。正因如此,今年的ACC年会也改为了线上模式。虽然无法亲临现场感受氛围,但知识传递的脚步不会因此停下。

在此大环境下,我国介入专家也积极投身网上交流、传播经验的行列中。此次我们也借此平台,对临床上两个阴性结果的研究——ISCHEMIA和PRECOMBAT研究的结果展开深入讨论。

蔡炜:ISCHEMIA研究尽管结果阴性,但仍有临床提示

蔡炜教授详细介绍了ISCHEMIA研究的背景、设计、主要终点。

ISCHEMIA研究以慢性稳定性冠心病患者为研究对象,对受试者进行解剖学(使用CCTA计算改良的Duke预后指数)和缺血严重程度评价后将其随机分入最佳药物治疗(OMT)组和OMT联合介入治疗组,其主要终点事件由心血管性死亡、MI、因不稳定型心绞痛或心衰住院以及心脏骤停复苏共同组成。

该研究结果显示,约20%的OMT患者因各种原因随后接受了血运重建治疗;且尽管两组患者随访期间主要终点事件发生率并无显著差异,但在随访2年后两组主要终点时间发生率有交叉,其后侵入治疗组的获益逐渐显现出来。

而在两种评价手段方面,相比缺血严重程度的评价,Duke评分在预测MI及全因死亡率方面有更好的价值;而对于根据缺血程度和解剖复杂程度进行的亚组分析中,在任何缺血亚组及解剖亚组中,治疗组之间的4年主要终点和MI发生率及全因死亡率差异均无统计学意义,但同样存在两组事件发生率的交叉点,且随随访时间延长,侵入治疗组表现出更有获益的倾向。

专家讨论 :

陈良龙教授点评道,一直以来,关于慢性稳定性冠心病患者治疗策略的选择颇具争议,对于这类患者介入治疗的必要性也是临床上的热点话题。尽管ISCHEMIA研究结果提示介入治疗和药物治疗后主要终点事件的发生率并无统计学差异,但我们不能片面地去看待这一阴性结果。

正如ISCHEMIA研究在不足之处中提到的,该研究在入选患者时排除了LM病变、近期ACS、HF等患者,而这类患者在临床上并不占少数,往往也需要更为积极的血运重建策略。而且,对于慢性稳定性冠心病患者我们更应该关注症状改善还是死亡率这类硬终点事件这一点也值得我们思考。

贺勇教授也谈到,该研究是针对临床热点话题的重要研究,但值得注意的是,该研究使用的评价手段是CCTA进行解剖学评价和缺血严重程度评价,但在临床实际中我们可能更多地运用造影进行解剖学评价,同时联合OCT、IVUS这些腔内影像技术判断斑块稳定性及FFR等功能学评价指标,以综合判断患者是否需要血运重建。

赵晓辉教授认为,临床上固然有相当一部分慢性稳定性冠心病患者药物保守治疗可能更有获益,但是对于具体治疗策略的选择我们要经过一系列影像学、功能学评估并结合患者自身情况,综合判断何种方式最有利于患者。

王华教授提出,ISCHEMIA研究以慢性稳定性冠心病患者为研究对象,但其实这部分患者中仍有相当一部分患者斑块不稳定,临床不良事件高危,而针对这类患者进行血运重建治疗还是可以改善预后的。另外,有一些慢性稳定性冠心病患者症状反复发作,生活质量严重下降,那么对这类患者的血运重建也非常有意义。最后值得提到的一点就是,ISCHEMIA研究使用CCTA评价冠脉病变的严重程度存在高估风险,一部分CCTA下病变严重的患者行造影检查后发现病变并不如想象中严重,这样一来也会使血运重建的获益打折扣,影响结论的准确性。

李晨:从PRECOMBAT研究看LM病变PCI与CABG治疗之争

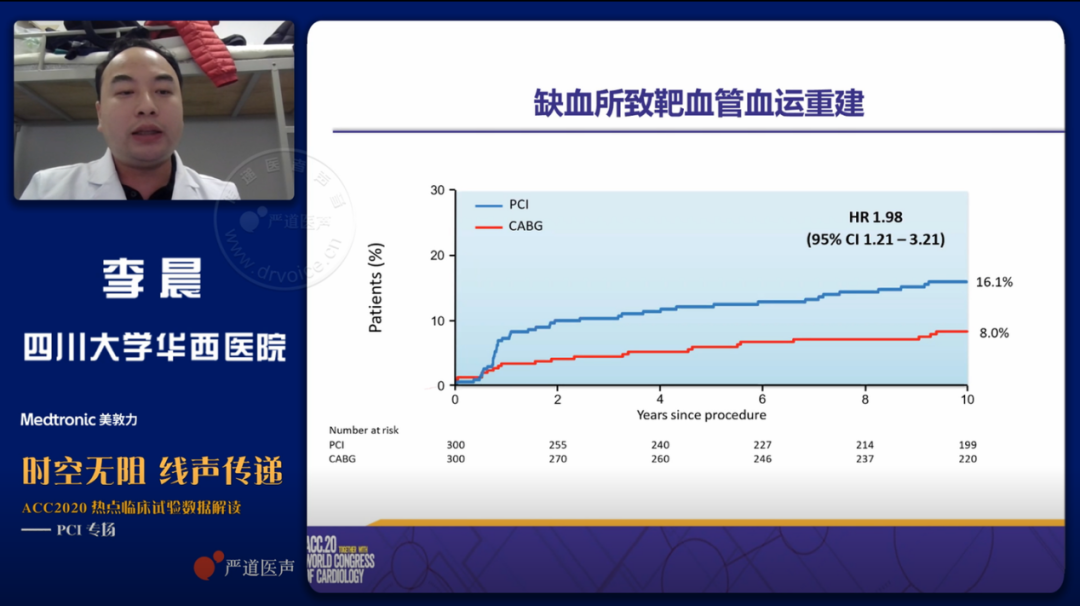

李晨教授指出,既往CABG是LM病变的首选治疗,但SYNTAX、BEST、PRECOMBAT(2年、5年)、NOBLE、EXCEL等研究显示PCI可能也是合理的选择。PCI与CABG相比通常在围手术期风险上有优势,但随访时间延长后PCI组靶血管血运重建(TVR)比例较高,因此PCI远期预后是否能与CABG相当备受争议,而目前关于LM病变PCI治疗和CABG治疗结局的超长期(超过5年)高质量随访数据还相对较少。

PRECOMBAT研究纳入600名LM患者,将其随机分入PCI组和CABG治疗组,比较两组全因死亡、MI、卒中和缺血所致TVR组成的复合终点事件MACCE的发生率,其2年和5年随访结果分别发表于NEJM和JACC杂志。

本次公布的10年随访结果同之前相似,两组患者主要终点事件发生率无显著差异,而除TVR这一事件发生率PCI组明显高于CABG组外,其它单一终点事件发生率两组差异同样无统计学意义。

此外,亚组分析显示LM合并三支病变的患者,CABG组终点事件发生率显著低于PCI组。但由于本研究效力不足,其结果只能为未来进一步研究提供假设方向。

专家讨论 :

贺勇教授表示,过去,CABG是LM病变的标准治疗手段。而近年来支架平台及设计的革新、介入技术的发展以及经验的积累,PCI治疗逐渐成为LM病变的替代选择。那么到底PCI相比CABG治疗效果究竟如何呢?分析PRECOMBAT研究的结果可以发现,尽管PCI与CABG组MACCE发生率差异未达统计学显著性,但事件率相差近1/4(29.8% vs 24.7%,HR 1.25),较高的TVR发生率也是PCI治疗的短板之一,且对于复杂的LM病变,CABG更显获益;但是,对于全因死亡这样的硬终点事件而言,两组却是无显著差异的。因此关于PCI和CABG治疗LM病变的效果如何,我们还需要进一步开展大规模的RCT研究。

陈良龙教授对PRECOMBAT研究的执行情况表示了肯定。PECOMBAT研究于2004年启动,尽管使用的是第一代DES支架,但两组不良事件发生率均低于其它研究,这是值得肯定的。此外,当时韩国IVUS指导LM病变介入治疗的应用率已经高达90%以上,且CABG技术也相对成熟,也反映了韩国地区LM病变血运重建的技术水平。

赵然尊教授提出,提到PCI组血运重建发生率高于CABG组,我个人意识到一个非常有趣的现象,那就是PCI后很多导致血运重建的支架内再狭窄或支架内血栓问题都发生于支架边缘,我们不禁猜想这可能是由支架植入过程中边缘内皮受损导致。因此,现如今我们可以用OCT、IVUS等腔内影像技术在支架植入后判断支架边缘情况,如有无边缘夹层,这样可以进一步提高PCI治疗LM病变的效果。

戴闽教授则认为,两种手段效果如何我们还要结合国情。就我国国情而言,患者普遍对于CABG治疗的接受程度不高,而我国介入医师在针对LM病变的PCI治疗方面经验积累也更多。因此针对我国LM患者而言,PCI治疗可能可以作为更好的选择。

李其勇教授也发表了自己的观点。他认为,LM病变仍是目前临床上难度较高的一类病变,不能盲目地对所有LM病变进行PCI治疗,腔内影像技术在优化指导PCI过程中有重要意义,因此要重视腔内影像技术对于病变评估及优化植入效果。而就PCI后再次血运重建率高这一点,我们要想到可能更多的CABG患者并没有像PCI患者那样常规复查,如此导致PCI组再次血运重建率高的可能性。最后要注意的一点是,CABG术后最严重的并发症之一是卒中,而目前CABG术后卒中发生率并没有显著高于PCI组的原因之一可能是优化了二级预防药物治疗,针对这类患者如果进一步开展亚组分析将得到更有意义的结果。

对于介入,我们从未停止探索

贺勇教授在会议的总结中指出,线上会议是一个非常好的会议形式,节约了很多时间成本,只要大家积极参与,也能学到很多知识。此次会议讨论的两个话题都是从去年至今非常热门的话题,相信关于这两个研究的讨论会一直持续下去。

临床上关于ISCHEMIA研究和PRECOMBAT研究的探索也从未停止,体现了临床医生在介入发展过程中不断探索的过程。通过ISCHEMIA研究和PRECOMBAT研究,介入医生更应该认识到在慢性稳定性冠心病的治疗中,如何对患者进行评估和血运重建,并让患者从中获益是非常重要的。

此次活动针对热门话题邀请国内专家开展线上交流,显示了我国介入医师的不断探索精神。至于这些临床热点话题究竟能否盖棺定论,我们探索的脚步仍不能停下。