CTO病变,被称为PCI领域最后的堡垒,坚守和不断超越极致是CTO-PCI医者所秉承的精神。为了进一步促进CTO-PCI领域的简化、易化、优化,CTO-PCI Plus Ultra应运而生。

2020年7月4日上午,由美敦力公司特别支持,空军军医大学西京医院李成祥教授为核心专家的CTO-PCI Plus Ultra系列学术活动第二期正式举行。

活动邀请到中国医学科学院阜外医院窦克非教授、北京大学人民医院马玉良教授、山西省心血管病医院暴清波教授、空军军医大学西京医院高好考教授、上海长海医院许旭东教授、辽宁中医药大学附属医院陈韦教授、宁夏医科大学总医院陈大鹏教授、中国医学科学院阜外医院张洪亮教授、浙江大学医学院附属第一医院朱伟国教授、徐州市中心医院朱可教授、西安市第三医院雷敬祎教授、空军军医大学西京医院王博教授、西安交通大学第二附属医院王新宏教授、陕西省人民医院杨光教授、西安市中医医院张拓伟教授、陕西省人民医院张勇教授、西安医学院第一附属医院张安吉教授共同探讨CTO-PCI,分享Plus Ultra的故事。

“Plus Ultra”源于拉丁文,意为超越极限、走得更远。以此命名的CTO-PCI Plus Ultra又有怎样的故事?

线上+线下专家齐聚云端,共享CTO-PCI学术盛宴

处“绝壁”攀登 于“云间”超越

为什么叫Plus Ultra?

概念的提出者李成祥教授说:“目前CTO-PCI技术已经成熟,不但有了规范的操作流程,同时也形成了不同的技术流派。有流派,说明CTO-PCI在目前的技术框架上有了共识,但在临床中仍有很多争议和不明确的地方有待继续探索。为了让CTO-PCI成功率更高、效率更高、远期疗效更好,即简化、易化和优化,还需要大家共同努力,携手共进。”

疫情之下,热情不减。

在李成祥教授灵感与使命感的号召与西京医院团队的鼎力支持下,第二期Plus Ultra勇于变化走向“云端”,在西安当地设有主会场的同时,大部分专家和学员通过网络会议的形式参与交流和学习。讨论更随时,提问更及时,时间更充裕,线上+线下皆尽情尽兴。

创新设计“祥·析说”环节,带来身临其境的学习体验。

借鉴欧美workshop形式,本次活动采用学徒制培训方式,连续跟踪录制全部手术过程,成员深入讨论每个细节,带来身临其境的学习体验,为大家带来一场不一样的CTO盛宴。

马玉良教授全程主持

马玉良教授担任全场主持,他表示,虽然大家不能在线下相聚,但线上交流更方便,时间也更充裕,主题和内容更精彩,一样可以给大家带来非同凡响的体验。

真实情景再现 细微之处见真章

毫厘之间分高下,细微之处见真章。

本期活动最大的亮点,当属创新环节“祥·析说”,听李成祥教授解码CTO。

完全真实的细节呈现,深入即刻的问题探讨。不同于其他病例转播形式,“祥·析说”在过程中把包括监护仪、手术操作和手术即刻讨论,都糅合在其中。从病例准备到影像、腔内影像、手部操作步骤,真实情景再现;把手术最关键、最重要的细节完完全全再现,与会者可深入讨论每个细节,现场感更明显。

李成祥教授以病例为载体,系统阐述、讲解、展现个案PCI治疗的时候可能出现的共同问题和某些共同规律,毫无保留地把自己做CTO-PCI的经验分享给大家。

“祥·析说”环节病例摘要

病例简介:男性,72岁,以“间断胸闷、胸痛1周”入院,既往有高血压病史;心肌损伤标志物阴性;心电图示V1-2导联R波递增不良,ST段抬高0.05-0.10mV;心功能轻度降低(LVEF 48%);冠脉造影示RCA、LAD双CTO病变,LCX开口80%狭窄,LM末端75%狭窄;桡动脉穿刺成功后造影发现右侧锁骨下动脉严重狭窄,提示合并外周病变。

病例特点:高龄,心功能临界值,CTO合并三支及左主干病变,LAD病变钙化负荷重,RCA闭塞病变长且弥漫,无明显开口,可见桥侧支。

“这明显是一个CHIP病例。”马玉良教授指出,在临床实践中遇到这样的病例可以说非常棘手,这样的病例在一般进行手术演示时很难遇到,非常具有教学意义。

难点一:首先处理哪根血管?这样高危复杂的患者PCI过程中需要血流动力学支持?

陈韦教授

陈韦教授认为,对于这样一例高位复杂病变的高龄患者,尽管患者LVEF为中间值,但PCI过程中循环崩溃风险还是较高的,因此血流动力学支持仍是肯定的,可以考虑在IABP支持下进行PCI治疗。至于优选哪根血管,陈韦教授认为RCA无明显穿刺点,CTO病变开通难度大,因此会优先考虑开通LAD CTO病变。

朱伟国教授

朱伟国教授表示,结合心电图特征而言,LAD CTO病变闭塞时间可能相对较短,但考虑到LAD钙化负荷较重,开通也存在不小的难度。

陈大鹏教授

陈大鹏教授则表示,尽管RCA开口不清,但患者LCX开口及LM末端均存在病变,先处理LAD则会带来很大的无复流风险,因此可以考虑在IVUS辅助下寻找RCA CTO病变的开口位置。

“祥”解答

该患者高龄,存在大范围心肌缺血,发生血流动力学崩溃风险高,预估手术时间长,操作复杂,因此选择在IABP支持下开通闭塞病变。分析双CTO病变特征,LAD J-SCORE评分1分,入口明确,CTO短,但全程钙化严重。RCA J-SCORE3分,入口不清,出口位于分叉,长度>20mm,CTO段钙化严重,因此综合考量后决定先开通LAD CTO。

难点二:在Corsair 135cm支持下,Sion导丝接近LAD-CTO病变,精细调控XT-A导丝通过CTO病变,期间血流动力学保持稳定。LAD钙化负荷重,导丝通过后微导管无法通过,下一步怎么办?

张洪亮教授

张洪亮教授表示,可以使用小球囊预扩张增加病变通过性;若小球囊无法通过,可以先使用硬导丝反复穿刺,待病变组织疏松后再使用小球囊预扩张处理。对于没有近端压力嵌顿风险的病变也可以使用Guidezilla增加支撑力,还可以选择旋磨。此外,如果球囊通过后仍不能充分的扩张钙化病变,国外一些专家会选择超声碎石球囊来处理,但这一技术目前尚未引入我国。

“祥”解答

该病变常规微导管跟进困难,采用辅助旋转微导管跟进,在助手辅助下快速旋转跟进导丝。

难点三:微导管通过后,使用2.5*20球囊16atm扩张,LM管腔膨胀不充分;换用3.0球囊24atm扩张时血压下降明显,LM管腔扩张仍不充分,下一步怎么办?

朱可教授

朱可教授认为,这一病例处理到现在LAD CTO病变已经成功开通,LM的残余病变可以考虑使用药物球囊扩张后暂时结束手术,待患者情况稳定后进一步处理。

马玉良教授

马玉良教授则持相反意见:这一病例LM病变已经经过预处理,在此时草草结束手术存在风险,除非通过腔内影像学明确患者无夹层。因此马玉良教授认为还是应该继续进行处理,可以考虑切割球囊或旋磨进一步处理,使LM管腔更好地扩张。

“祥”解答

使用3.0*10切割球囊预处理LCX开口,2.0*20球囊低压力长时间扩张保证血流动力学,虽然造成了夹层但血流动力学未受影响。

难点四:随后选择1.5磨头,设置16万转、每次旋磨20s,对LM病变旋磨三次,旋磨过程中血压心率基本稳定。旋磨后,进一步使用2.5/3.0球囊预扩张,管腔可以充分扩张,但随之发生了D1丢失,这一对角支是否需要挽救?

马玉良教授

马玉良教授表示,尽管这一对角支在管径上并不粗大,但供血范围却不小,且患者目前血流动力学稳定,因此还是应该挽救。

张勇教授

张勇教授也认为,结合管着造影特点分析这一对角支是否为CTO病变提供侧支循环,对于提供侧支循环的对角支应该尽力尝试挽救。

“祥”解答

在双腔微导管支撑下,Pilot 50导丝通过病变,寻找到D1进行边支保护,后串联植入2.25*30mm支架、2.75*30mm支架,成功挽救D1。

难点五:接下来是否同期处理RCA CTO病变?若是处理的话,首选前向还是逆向开通?

王新宏教授

王新宏教授认为应当暂时结束手术,RCA CTO病变择期进行PCI治疗,原因在于目前左冠系统已经开通,经过一段时间的恢复后有可能形成LAD到RCA的逆向侧支循环,为进一步开通RCA CTO提供更多选择。

窦克非教授

窦克非教授也认为,对于这样一例双CTO病变,同时开通LAD及RCA的CTO病变发生微循环障碍的可能性大大增加,且患者RCA本身钙化负荷就很重,即使成功开通也不一定有很好的远期预后。此外,双CTO PCI后的抗栓治疗策略也将成为问题。

“祥”解答

选择同期逆向开通RCA-CTO。在Finecross支撑下通过侧支,伸直Pilot 200导丝,缓慢推进,曲折拐弯处切忌暴力推送损伤血管。随后在逆向导丝指引联合DLC支持下正向Gaia 3穿刺,MC支持下直接通过RCA CTO病变并球囊扩张。最后处理左冠,对LCX开口病变采取Crossover技术植入支架,2.75 NC球囊扩张后结束手术。

在对这一病例进行总结时,李成祥教授提出了5个方面的重要经验:

CTO-PCI累计仅存血管时,PCI时务必进行循环支持;

无论正向还是逆向,要按血管设定的路径精细调控导丝前进;

难以通过的钙化CTO,旋磨是必备的解决之道;

寻找无残端CTO穿刺或者挽救边支,DLC特别有益;

无论CTO还是分支开口,球囊扩张后延迟植入支架是可以尝试的。

李成祥教授讲解病例

整个病例讨论过程中,李成祥教授不时停下来反复对操作的细节进行回放和详解,与大家共同进行深入探讨。

你来我往的深入讨论见证了一波五折后的“柳暗花明”,更加真实显示出李成祥教授是怎样处理手术,为大家提供可借鉴或需警示的地方,让大家能够深刻把握手术操作的精髓。

独家理念化于心 知行合一在于行

为丰富活动内容,本次活动还特别邀请了多位国内CTO-PCI领域独具特长的专家前来助阵,为大家带来CTO-PCI理念和临床实例研讨,“让参会者共同享受CTO-PCI。”

揭秘,前向CTO的独家方法

窦克非教授分享关于前向开通CTO的思考

正向导丝技术在CTO病变里是最常用的,如何把正向导丝技术做得更精更细,在“独家揭秘”环节,中国科学院阜外医院窦克非教授作了《关于前向CTO开通的思考》的讲座。窦克非教授从理论到实际进行了阐述。

他介绍了CTO的形成过程,并指出前向开通CTO具有效率高,操作时间相对较短,一般不涉及供血血管内操作,并发症相对低等优势。他介绍了前向开通失败,导丝会进入内膜下的主要原因,并对如何做好前向CTO-PCI进行了分析。

窦克非教授指出,做好前向CTO-PCI一要练好基础,如导丝的塑形、升/降级与操纵;二要看清入口,可借助双侧造影/IVUS/CTA;三要找准方向;四要在器械通过时寻求支持;五要及时纠错,及时采用平行导丝、ADR、逆向等技术。

窦克非教授总结说,要深刻理解CTO的病理本质,几乎所有的CTO都值得前向尝试。对于初学者来说可多借助IVUS等工具进行查看,以避免出现大的操作失误。

知行合一,用实际案例开展深层次教学

暴清波教授分享正向开通CTO复杂病变一例

“学以致用”环节,暴清波教授作了《针“缝”相对,从容处前降》的报告,带来了前降支开口CTO病例,他指出,开通CTO有时就像开通隧道一样,有时遇到没有很好的开口,就需要借助一定的工具,找到缝隙做好开通。

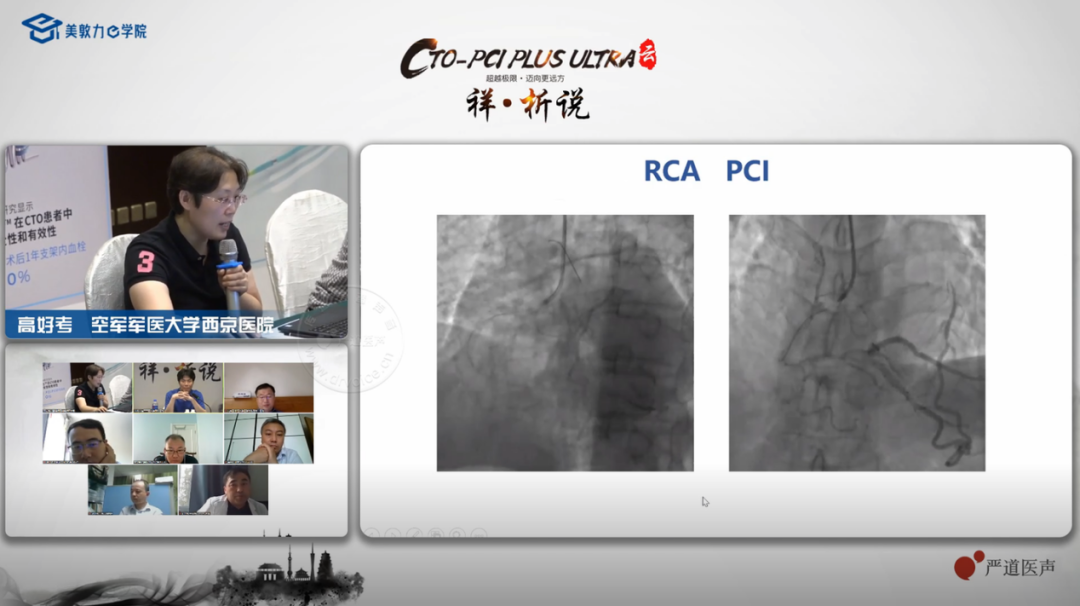

高好考教授分享正向开通CTO复杂病变一例

高好考教授作了《步步为营:正向技术开通无残留CTO复杂病变一例》的报告,她表示,入口不清及难以通过的CTO,BASE是一种可以尝试的方法,近端球囊扩张后,导丝斑块内通过的可能性更大,如高硬度导丝前进方向可控,可以避免内膜下通过等。

许旭东教授分享IVUS引导正向开通LAD齐头慢性闭塞病变

许旭东教授作了《常备不懈:IVUS引导正向开通LAD齐头CTO一例》的报告,对通过IVUS指导如何对前降支和右冠究竟谁是罪犯血管进行了分析,并对患者成功植入支架24个月后再次出现血管闭塞的原因进行了探讨。

李成祥教授、窦克非教授、马玉良教授等专家共同对这些病例中遇到的问题进行了分析。在讨论过程中,同步观看直播的网友也在讨论区发表了自己的看法,加入到了讨论之中,让整个活动洋溢着充满未知与激情的温度。

西安分会场专家合影

“我获益最大。”李成祥教授在总结时谦虚地指出,通过这个讨论过程自己也学到了很多,对IVUS等技术现状和问题有了很多新的了解。他同时向网上观看直播的同道们表示感谢,并开玩笑地称自己现在也喜欢“博眼球”。

“对网上的观众,我既是忌惮,担心自己说错了什么,又是暗自开心,谢谢你们默默地关注我。”李成祥教授说。

策略、技术、疑惑,舌战、争锋、相惜。本期CTO-PCI Plus Ultra敢想敢做,在治疗CTO病变的征程中,以追求卓越之心千锤百炼,执着追求,纵有高山、纵有险滩,相信只要勇于超越,跨越山河之后,必定能收获最美的诗和远方。