生物可降解支架(BRS)的发展历程

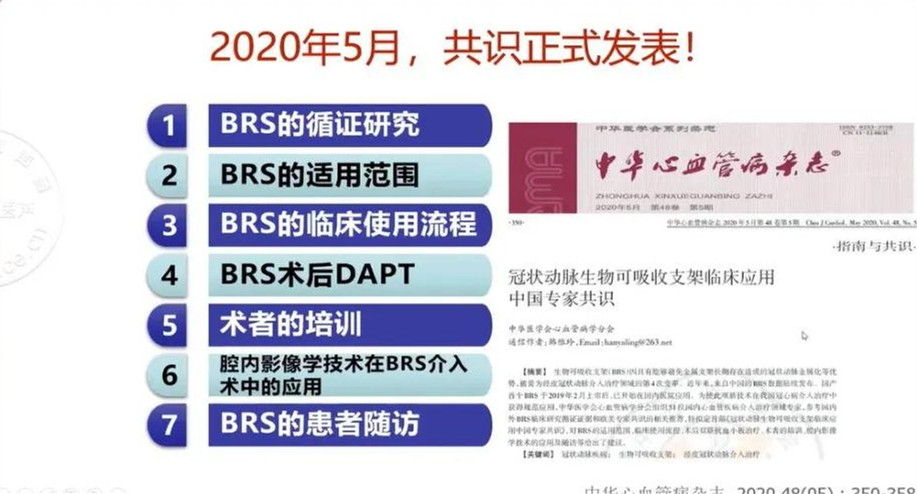

要点1

BRS的循证研究

在Absorb BVS支架系列临床试验中,最具有代表性的包括Absorb Ⅱ(2011年启动,共纳入501例患者)、Absorb China (2013年启动,共纳入480例患者)、Absorb Japan(2013年启动,共纳入400例患者)、Absorb Ⅲ(2012年启动,共纳入2 008例患者)。

韩雅玲院士针对上述对比结果补充道,NeoVas研究充分考虑到了其适应证及血管直径的选择,并充分强调了PSP的操作规范,Absorb Ⅳ研究中BVS组和DES组患者术后3年的TLF及支架内血栓发生率无统计学差异。这说明,在充分执行PSP操作规范的基础上,NeoVas支架能够在置入人体后的支撑和降解过程中保持良好的有效性和安全性。

要点2

适用范围

生物可吸收支架的适用范围主要包括:稳定性冠心病或中低危急性冠状动脉综合征、参考血管直径2.75~3.75 mm之间的病变、预扩张效果满意的无钙化或轻度钙化病变、分支血管直径不超过2.0 mm的分叉病变、长度≤20 mm的病变。

要点3

临床使用流程

BRS临床使用流程应当遵循PSP操作规范。

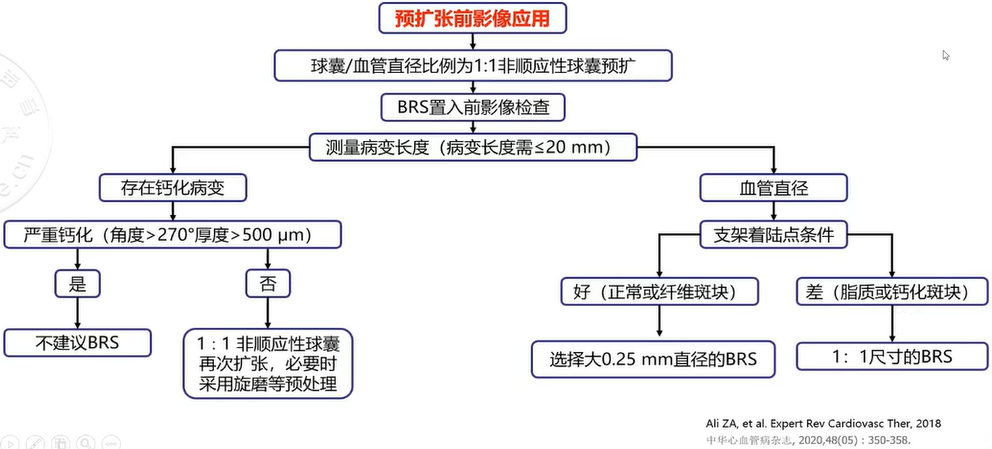

预扩张(Pre⁃dilatation)时,预扩张球囊(建议应用非顺应性球囊)直径: 参考血管直径约为1∶1,无法充分扩张的病变需要应用切割球囊或旋磨技术进行预处理,除非可以充分扩张病变,否则不建议置入BRS。

尺寸优化(proper Sizing)时应用指引导管、球囊、在线QCA软件、腔内影像学技术进行指导,绝对避免支架选择过小,如果血管尺寸偏小(<3.0 mm),建议应用腔内影像学技术,避免在小血管(<2.75 mm)内置入BRS。

后扩张(Post⁃dilatation)时使用非顺应性球囊,球囊直径与参考血管直径比要根据病变具体情况确定,高压力后扩张(>18 atm),不能超出0.5 mm的BRS扩张上限。

支架的输送和扩张释放过程中,目前市售的BRS需保存在低于10 ℃冰箱里,取出支架后观察温度警示器(又称"OK"标)是否处于正常状态。BRS系统在进入人体前,需在室温条件下静置5~10 min,其后在肝素盐水中浸泡5~10 s。在沿导引导丝输送支架系统至靶病变的过程中,不能暴力推送和拉拽。通过支架输送系统(球囊)上的金属标记确认支架位于合适位置。支架释放时,先用10 s缓慢加压至3 atm(1 atm=101.325 kPa),观察支架近段、中段和远段均扩张到相同直径后,以1 atm/s的速率加压至所需命名压力(一般8~12 atm),然后持续保压扩张20~30 s。当支架释放完成后撤出球囊导管时需小心操作,不能刮蹭到刚释放的支架。

要点4

术后DAPT

参考目前国外指南,并基于BRS的临床研究结果(NeoVas 6个月内膜覆盖率95.7%;12个月内膜覆盖率98.7%),对稳定性冠心病患者,氯吡格雷(或替格瑞洛)的服药时间为至少12个月,阿司匹林应当长期服用。

要点5

术者培训

所有术者在开展第1例BRS置入术前必须接受相关培训,包括BRS相关知识及置入技术的培训。术者应该熟练了解BRS适应证,熟练掌握严格的病变预处理、BRS直径尺寸优化以及后扩张技术。建议在有条件的情况下,最初的10例以内的BRS置入术在冠状动脉腔内影像学指导下进行。建议每位术者每年置入BRS的例数不低于20例,以保持技术的熟练度。

要点6

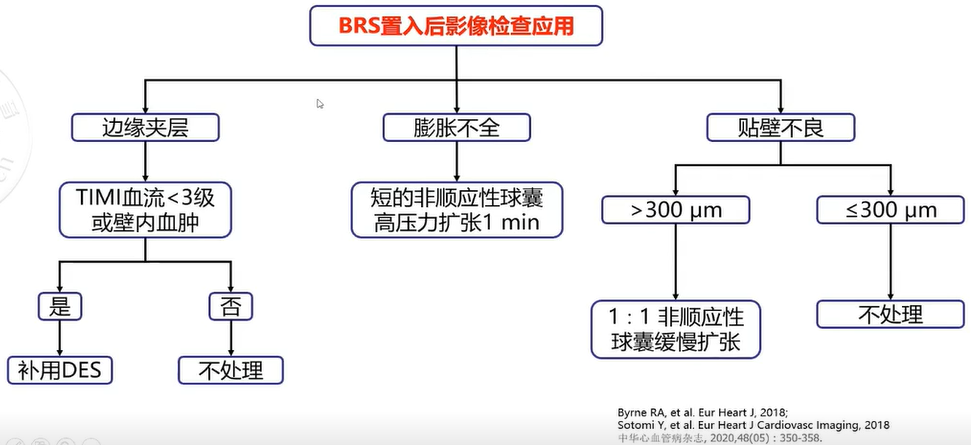

腔内影像

既往研究中IVUS和OCT等冠状动脉腔内影像学技术被应用于指导BRS的置入和随访观察之中,其作用主要体现在病变的评估、BRS置入后的即刻评估以及BRS置入后的随访观察等方面。对于有腔内影像学检测条件的中心,提倡使用腔内影像学技术优化指导BRS的置入。

要点7

患者随访

韩雅玲院士认为,生物可吸收支架(BRS)是一项令人鼓舞的新技术,已初步表现出了良好的治疗效果和乐观的应用前景,可在支架降解吸收后解除支架对血管弹性的束缚,避免了金属长期留存体内,长远意义上实现了介入无置入,尤其适合年轻患者和对金属过敏的患者。随着国产BRS的上市,我国介入心脏病学已经从真正意义上迎来了第4次变革。