金秋10月,杭城美不胜收。由杭州市医学会、杭州市医学会心电生理与起搏分会、浙江大学医学院附属杭州第一人民医院举办的“2020杭州心血管病西湖论坛-暨2020杭州市心电生理与起搏学术年会”于2020年10月22日-24日如约召开。论坛采取了线上和线下相结合的会议模式,各地心血管专家齐聚一堂,就目前热点话题及最新进展进行了深入讨论。

因此,ASTRA MRI SureScan起搏器为3T MRI时代提供了首个磁共振可兼容起搏器,并且从多方面使患者获益。

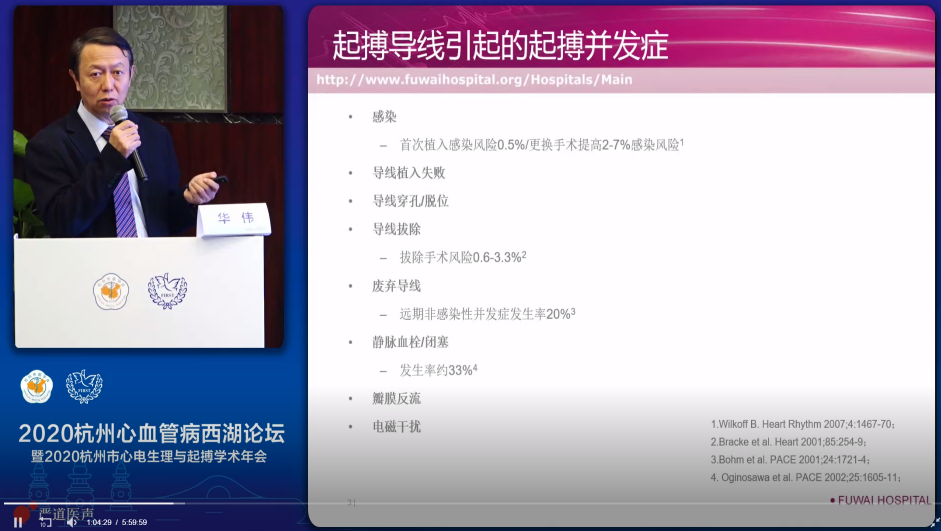

华伟教授则探讨了无导线起搏技术的未来发展。华伟教授团队于2019年12月完成国内首批无导线起搏器植入,他表示目前无导线起搏器国内仍处于初步阶段,真正广泛应用于临床还有待时日。

起搏器植入在临床应用中日渐广泛,然而传统起搏技术导线植入可能引起感染、导线穿孔等并发症。介入技术的进步联合工程学材料学的进展使得无导线起搏疗法得以实现,无导线起搏器的使用可能消除导线植入引起的并发症,减少感染发生率,提高手术效率。

最后,盛夏教授展望了左束支起搏未来可能发展方向,比如需进行新型植入器械的研发,制定具有可操作性的植入指导规范,并进一步进行大规模临床研究来确定该技术的临床定位。

周颖教授介绍了心脏再同步化治疗的现状与未来。近10余年的临床研究表明心脏再同步化治疗(CRT)可显著改善心衰患者临床症状,提高患者生活质量,降低再住院率及死亡率,成为心衰治疗的重大突破。

然而临床研究数据表明,部分患者对CRT治疗不产生反应,未达到预期治疗效果,这一现象被称为“CRT无应答”。目前CRT技术进展聚焦于提高CRT反应率。

现有临床研究表明左室心尖部起搏相对于非心尖部增加患者的死亡率和心衰再住院率,避免心尖部起搏,并于左室最晚激动点进行起搏,可以提高CRT反应率。

对于双心室同步起搏(BiV),四级导线可提高更多起搏位点选择,并且可以植入心尖部而选择心底部进行起搏,提高CRT反应率。改善植入途径。同时小规模临床研究初步显示经超声引导的无导线左室心内膜起搏的可行性。

希氏束起搏(HBP)技术为近年来研究的热点,是目前认为最接近生理性起搏方式,初步临床研究显示对于常规CRT适应证患者,HBP疗效不劣于BiV。对于HBP不能纠正的远端阻滞,近年来发展的左束支区域起搏(LBBP)有望能够纠正,该技术局部固定可靠,阈值更为理想,操作相对于HBP简单,手术成功率高,患者更为安全。讲者认为希浦系统仍不能完全取代常规CRT技术,且LBBP尚需临床大型随机对照研究进一步验证其疗效和安全性。

郑继锋医生分享了一例CRT植入病例。该病例在CRT植入过程中由于选择植入左室电极的侧静脉血管直径较粗,电极固定稳定性不佳导致左室电极脱位,多次选择侧静脉分支均不能达到理想效果。后选择STARFIX 主动固定左室电极4195,进入最初脱位的靶血管,撑开4195电极伞叶,固定稳定,最终达到理想的效果。

刘晓华医生分享了一名高龄女性植入无导线起搏器的病例。该患者合并多种基础疾病,局部皮肤条件差,使用抗凝药物出血风险较高,三尖瓣重度关闭不全导致右心功能下降,Micra无疑是该类患者一种选择。但右心室扩张明显患者,Micra植入过程中贴靠有一定难度,需要反复造影确认贴靠良好后再行释放,确保起搏器植入的效果。

起搏器植入是治疗严重缓慢型心律失常有效方法,随着心脏起搏治疗近年来突发猛进地发展,新器械新理念层出不穷,起搏器植入新技术不断完善,这为更广泛患者带来福音,使起搏器佩戴者能够更大程度获益。

胡晓晟教授在总结时表示,本次活动由国内数位起搏电生理资深专家学者阐述了起搏技术领域的最新进展,结合新器械的开发,就MRI兼容起搏器、无导线起搏技术、CRT技术、希浦系统起搏等热点问题进行了深入讨论,对未来起搏治疗发展具有重要的指导意义。